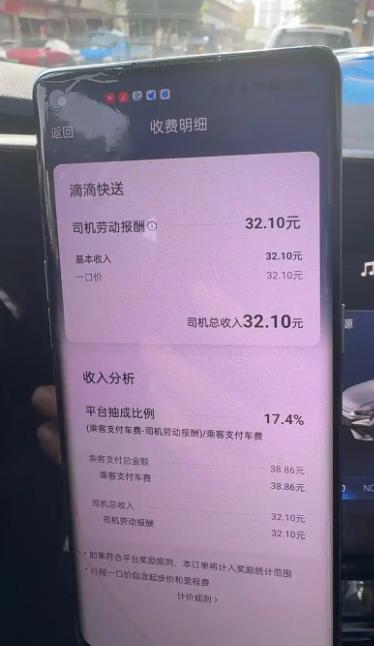

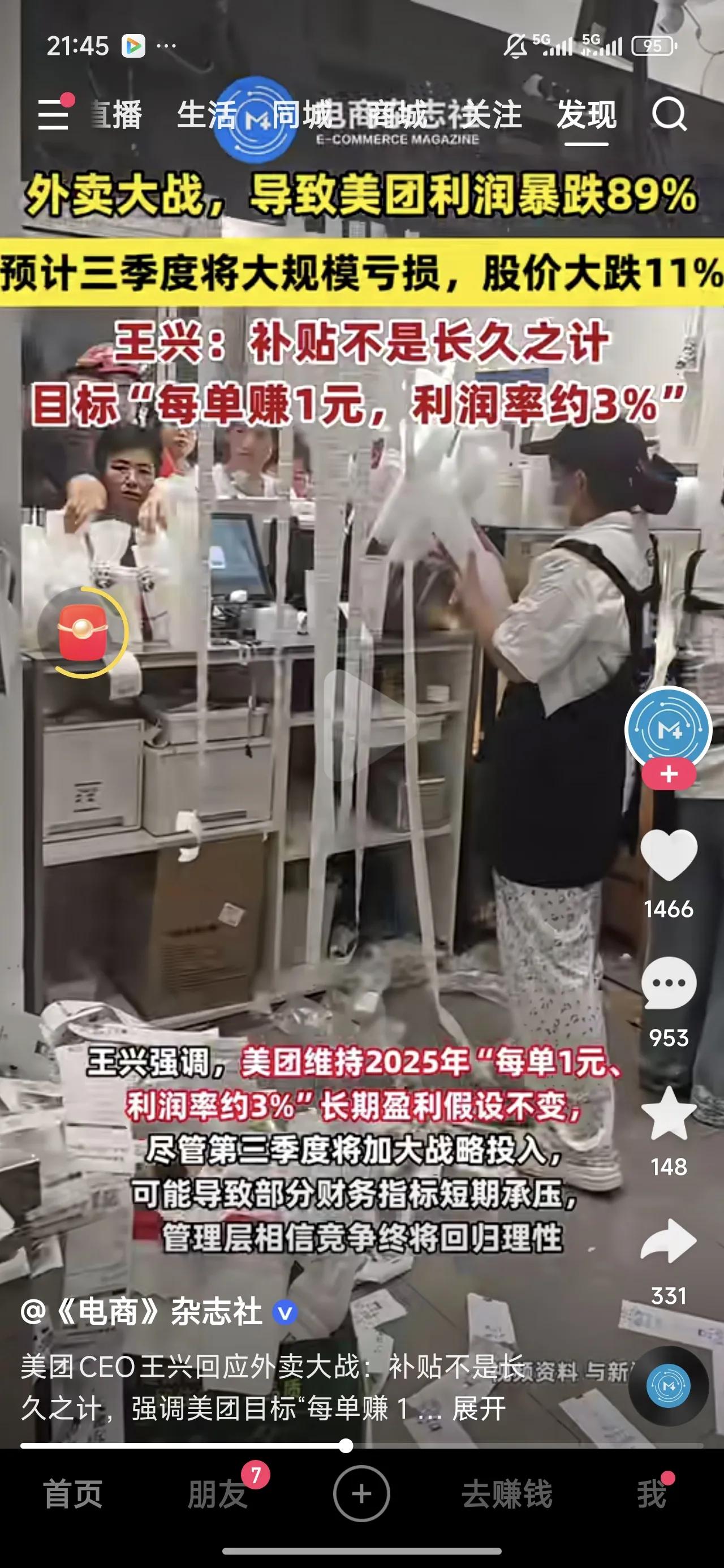

早期大家打车,都需要站在路边拦车,但现在只需要在家里打开手机app动动手指,就能叫到车了,网约车是怎样颠覆了出租车行业的呢? 不少人觉得网约车比在路边拦出租车舒服,不只是能在室内等车,不用风吹日晒,而且叫车还快,通常只要3到5分钟,车就能到门口等着接人。要是在路边拦出租车,有时候在太阳底下站10多分钟都拦不到,这么一比,网约车的体验确实好太多了。 不过要做到3到5分钟就能接到车,可不是随便就能实现的,得满足两个重要条件。一是周边得有足够多的网约车在运营,也就是运力密度高、覆盖范围广;二是得有强大的派单系统,能快速算出来哪辆车、走什么路线,能最快赶到用户身边接人。 而且这个3到5分钟的派单距离,对司机也很关键。司机接一个订单,要花时间在两部分路程上:一部分是从自己当前位置到用户上车点的“接单距离”,另一部分是从用户上车点到目的地的“行程距离”。其中只有行程距离是算钱的,如果接单距离和行程距离的比例太高,司机就会把很多时间浪费在去接用户的路上,干活效率变低,赚的钱自然也会受影响。 早期的网约车用的是“直线距离派单系统”,就看哪辆车离用户直线距离最近,就把订单派给谁。这种方式没考虑堵车、单行道这些实际情况,有时候反而会让司机绕远路,接人效率不高。 后来随着地图技术的进步,慢慢改成了“ETA派单系统”。ETA是“预计到达时间”的意思,这个系统会根据实时地图情况,把堵车、单行道、红绿灯这些因素都考虑进去,算出每辆车大概要多久能到用户身边,然后选到达时间最短的车派单,比之前的直线距离派单合理多了。 但ETA派单对地图精度和算法的要求特别高,毕竟路上的情况太复杂,随时都可能有变化。其实派单系统(也就是背后的算法)是网约车行业的核心技术。能不能不断优化派单系统、提高接派单效率,直接关系到未来网约车平台能不能赚钱。 滴滴的派单系统做得比较复杂,结合了不少因素,像供需情况预测、最优路线规划、司机的服务分(就是之前提到的司机服务评价系统),还有云计算和机器学习技术,目标是实现“全局最优”,简单说就是让平台的交易总额(GMV)尽量多。 但这种“全局最优”的派单策略,在运力紧张的时候没多大用。因为运力不够的时候,车辆的使用率已经快到顶了,司机根本接不过来订单,这时候再做供需预测、算最优派单,意义不大。另外,滴滴在2018年7月推出了“特价车”服务,主要是针对长途订单打折,折扣一般在10%到20%之间。这种特价车订单,司机可以自己选要不要接。而且花钱买了“Di享卡”的司机,还能拿到1.2到1.4倍不等的奖励,滴滴也会多给这部分司机派单。 不过长途订单对司机来说本来就少,是稀缺资源。就算没有额外的冲单奖励,司机也都希望能多接长途订单。但长途订单在滴滴所有订单里,占比也就20%到30%。现在把仅有的这些好订单,都倾向分配给买了Di享卡的司机,剩下的司机就只能接短途订单,而且派单距离经常超过2公里。有时候司机跑过去接用户的距离,比拉用户到目的地的计费距离还长,忙活半天赚不到多少,司机就有很多不满。 说到底,滴滴派单系统里有太多“倾斜规则”——除了给买Di享卡的司机倾斜长途订单,还会根据司机服务分高低倾斜订单,优享、专车在不同场景下也有一定的派单倾斜。有这么多倾斜规则,派单距离经常超过2公里,也就不奇怪了。

Nobody

沙雕滴滴经常是哪里堵哪里远就从哪里派车,尤其是市区热闹地段,乘客司机两头耽误,搞得司乘都很窝火😡