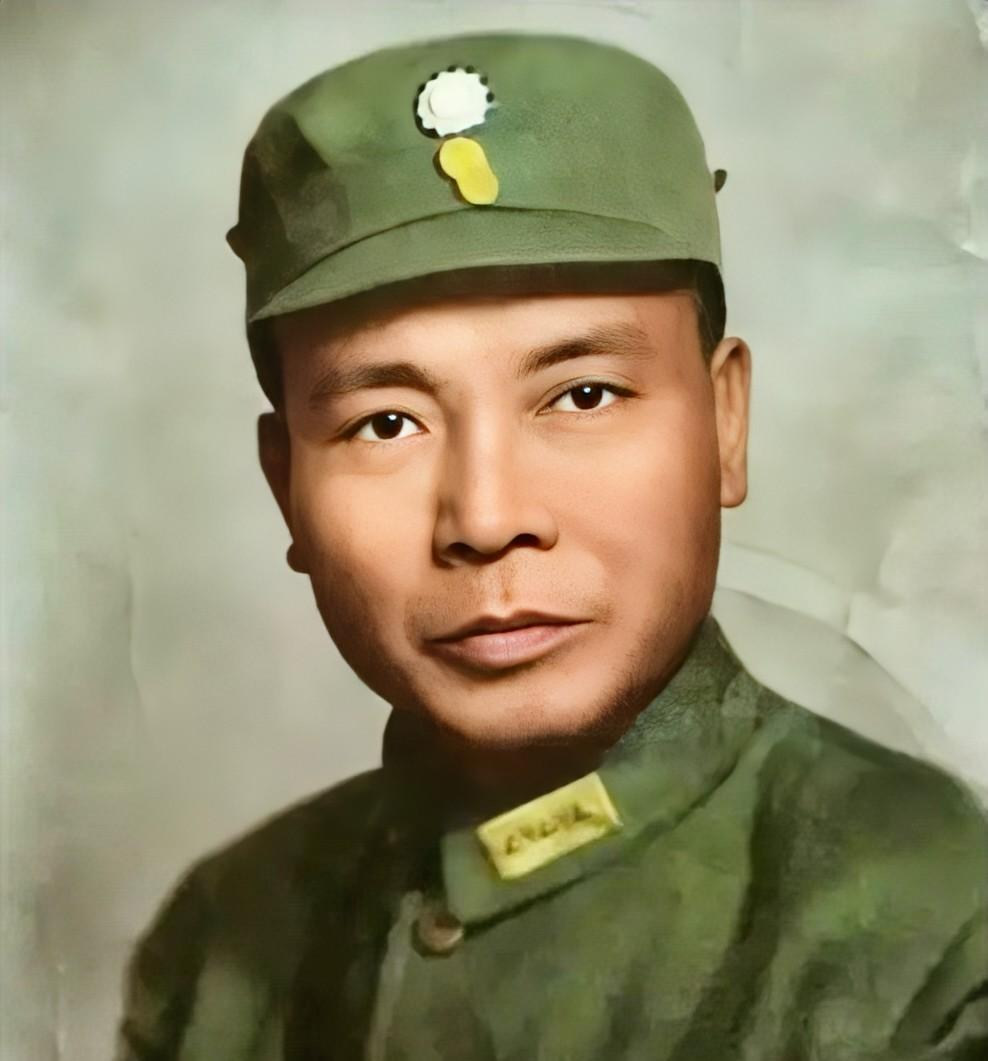

1951年,朝鲜战争中,7名弹尽粮绝的志愿军战士,被200名英军重重包围,就在这关键时刻,19岁的小战士用尽最后一丝力气,吹响了冲锋号,谁知竟然吹去一个特等功...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年的朝鲜战场,寒风像刀子一样刮过南山的雪坡,气温已经降到零下二十多度,天与地都冻成了一体,志愿军第374团7连接到的命令,是要死死钉住英国王牌第29旅的退路。 这道命令在纸面上只有寥寥数句,可对于阵地上的战士们来说,意味着要在一无所有的条件下,硬碰硬挡住比自己多得多的敌人。 积雪深过小腿,脚底下的泥土冻得坚硬如铁,挖不出像样的工事,战士们只能趴在弹坑里,用身体抵挡寒气,枪械放久了都会结霜,拉动枪栓时咯吱作响,仿佛要扯裂皮肉。 三天里没吃上一口热饭,连咬下一口冻土豆都能把牙崩裂,棉鞋早冻成冰壳,走一步都会响,每个人都清楚,这不是一场轻松的阻击,而是要拿命硬扛。 连队原本百余人,经过几天激烈的炮击和冲锋,能继续站起来战斗的只剩下七个,弹药几乎耗光,子弹不足以支撑一次像样的抵抗,手榴弹更是一颗都不剩。 英军的炮火越来越密集,阵地上满是弹坑,几名幸存的战士在炮火间低头喘息,已经做好了拼刺刀的准备,谁都知道,只要敌人全力压上来,这个山头恐怕很快就会被碾碎。 就是在这样的绝境中,一个年轻的身影被推到了前面,年仅十九岁的司号员郑起,本来在队伍里只是负责吹号的普通战士。 那把军号从他入伍起就一直跟着他,铜质的管身在低温下冻得发白,上面还系着一块布条。 队伍的指挥层几乎全部牺牲,剩下的几名战士茫然无措,他只能咬紧牙关,承担起本不属于自己的责任,那一刻他明白阵地必须有人守住,而自己就是最后的那个人。 敌军的动作很快,山下两百余名英国士兵已经在坦克和重炮的掩护下排成队形,伴随着铁链和靴子在雪地里碾压的声音,一点点逼近阵地。 雪坡上白光闪烁,钢盔在日光下显得刺眼,对比起来,阵地上的几名志愿军已经没有什么可依靠的了,气氛沉重得让人窒息,仿佛整个世界都在等待那一声最后的呐喊。 就在敌人冲到不足三十米的时候,郑起突然把军号举到嘴边,他的手指已经被冻得僵硬,嘴唇裂开口子渗出血,但他还是吸了一口冷风,拼尽全身的力气吹响了冲锋号。 那一刻,号声嘹亮而颤抖,带着年轻人压抑不住的哭腔,在山谷间回荡,声音和炮火混杂,却比一切都更清晰,阵地上的七名战士听到号声时,心里反倒生出一种陌生的安静。 山下的英军一下子乱了阵脚,他们熟知这声音的含义,在他们的认知里,这样的军号响起就意味着大部队即将全线扑上来,还未反应过来,阵列里已经有人后退,有人慌忙张望。 那种被压在心口的恐惧,像瘟疫一样在他们之间蔓延开来,短短几分钟,原本气势汹汹的队伍瞬间崩溃,士兵们慌不择路,转身往山下退去,留下的只有散乱的脚印和丢弃的装备。 阵地上的战士们看着这一幕,一时间说不出话来,明明刚才已是生死边缘,可敌人却比兔子还快地逃散,那一声军号,竟然比大炮还要有力。 郑起依旧举着军号,嘴角的血在寒风里结成了冰粒,他的声音已经沙哑,再也喊不出一句话,但所有人都明白,是这一声军号救下了他们,也守住了阵地。 当大部队赶到南山时,眼前是一幅震撼的景象,七名冻得几乎僵直的志愿军战士还守在阵地上,枪口朝向敌人退去的方向。 地上散落着英军丢下的钢盔、罐头和步枪,仿佛诉说着他们的仓皇,郑起仍抱着那把军号,红布条在风雪里微微飘动,像一面小小的旗帜。 战斗结束后,这段经历迅速在部队里传开,郑起因为在关键时刻的果敢,被授予特等功,敌军的战史里甚至留下了记录,承认当时是因为军号声导致部队混乱后撤。 这在英军的档案中极为少见,也是对志愿军精神的一种无声证明,所有人都明白,军号本身没有魔力,真正让敌人恐惧的,是志愿军那股子不怕死、不后退的血性。 多年以后,那把军号被送进了中国人民革命军事博物馆,成为一级文物,它静静地躺在那里,接受后人注视,不是因为材质稀有,而是因为它见证了那个冬天的传奇。 在那场看似不可能赢下的战斗里,七名弹尽粮绝的战士,用一声冲锋号吓退了两百人的敌军,一个十九岁的年轻人,用尽最后一丝力气,吹响的不仅是号声,更是人民军队的灵魂。 信源:中国军网——观文物 学军史丨7名战士坚守阵地,他用这把军号吓退敌军