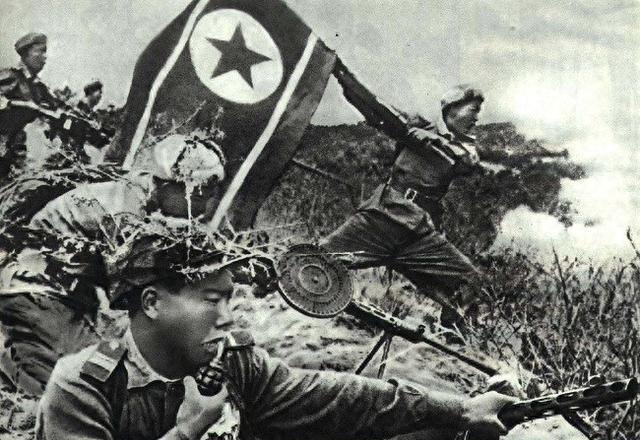

1951年,一群志愿军在撤退时,猛然发现眼前狭隘的山谷中,竟出现了成千上万个美军,师长见状,却产生了一个不可思议的念头! 1951年5月下旬,朝鲜东部山区的浓雾中,第五次战役的硝烟尚未散尽。志愿军第58师的七千余名战士,正拖着极度疲惫的身躯向北转移。补给线早已受损,他们弹药仅余三成,许多人鞋履破烂,赤足行军,连续多日未曾尝过热食。 他们前方的华川,是兵家必争的战略要地。一旦失守,整个东线战场的稳定都将受到威胁。然而,侦察兵于中午十二时带回了惊人情报:南方出现了规模庞大的敌军,兵力数万,装备着数百辆坦克与重炮,意图是封锁华川通道,合围志愿军后方数万主力及伤员。 更致命的是,原定由友军防守的通道此刻空无一人,58师与上级的通讯也已中断。在无工事、无增援的孤立困境中,继续撤退就意味着将身后十万大军推入绝境。师长黄朝天当即做出决断,停止撤退,就地阻击。 他向上级发报,宣告将死守华川,不待援,不请示。这个决定,是以全师的生命为赌注,换取主力生机的悲壮开端。 黄朝天的目光,锁定在地图上的华川水库。夜色中,一支工兵分队冒险在大坝闸门上安装了炸药。当美军工兵在下游忙于搭建浮桥时,黄朝天一声令下,高达三米的洪峰咆哮而出。 这记突如其来的水攻,瞬间冲毁了敌军大量车辆装备,彻底打乱了其进攻节奏,为志愿军争取到宝贵的十二小时。 志愿军利用这段时间,迅速构建防御工事。他们创造性地运用“反斜面战术”,将阵地设置在山坡背面,有效规避了敌军猛烈的炮火。战士们用绳索将重机枪吊上悬崖峭壁,从意想不到的角度织成交叉火力网。 反坦克小组则携带缴获的美军火箭筒,埋伏在峡谷泥地里,精准打击敌军领头坦克,短短二十分钟便击毁七辆,成功堵塞了狭窄的通道。 白天的阵地属于猛烈的炮火,夜晚则成为志愿军的舞台。小股部队频繁袭扰敌军指挥部和通讯节点。一名来自山东的老兵赵铁柱,在三天内狙杀了十七名美军军官,严重影响了敌军的指挥效率。 志愿军还用红布包住手电筒制造晃动的红光,配合冲锋号,在黑夜中迷惑敌军,使其无法判断进攻的人数与方向,造成了巨大的心理压力。 尽管战术灵活,但坚守的代价是惨烈的。在美军连续十七次的疯狂进攻下,许多阵地反复易手。前沿的八连坚守三天,最终仅剩十九名战士。 在弹药耗尽的绝境中,黄朝天再次下令开闸,放干水库最后一滴水,形成的洪水冲毁了美军集结的一千六百多发炮弹,彻底瘫痪了其炮兵阵地。 这场持续数日的阻击战,让58师付出了超过三千二百人的伤亡。当换防部队抵达时,战场景象触目惊心。许多牺牲的战士依旧保持着射击的姿态,一面残壁上用刺刀刻着“人在阵地在”,旁边是三十七本被鲜血浸透的党员证。 在一个战士的干粮袋里,人们发现了半包冻炒面和一封未寄出的家信,信上写着“娘,我过几天就回来了”,黄朝天师长的一句话未被载入公文,却道出了这场血战的全部意义:“兵知道会死,可没人退,因为退一步,十万人就没了”。 华川阻击战的成功,为后方一万两千余名伤员和主力部队赢得了转移时间,使志愿军得以在铁原、平康地区建立起新的坚固防线,几乎以一己之力扭转了第五次战役初期的被动局面。 彭德怀将军因此称之为抗美援朝的典型战例。这场战斗的意义,并非在于胜利本身,而是为了更多生命的延续。 如今,华川山谷公路翻新,游客往来,那段历史,那群战士的坚守与牺牲,已化作一种不屈的精神,永远镌刻在历史的深处。 信源:汤少云主编;中国人民解放军军事科学院军事百科部编——《开国将帅》;《江西省志人物志》;中国知网——深切怀念黄朝天司令员