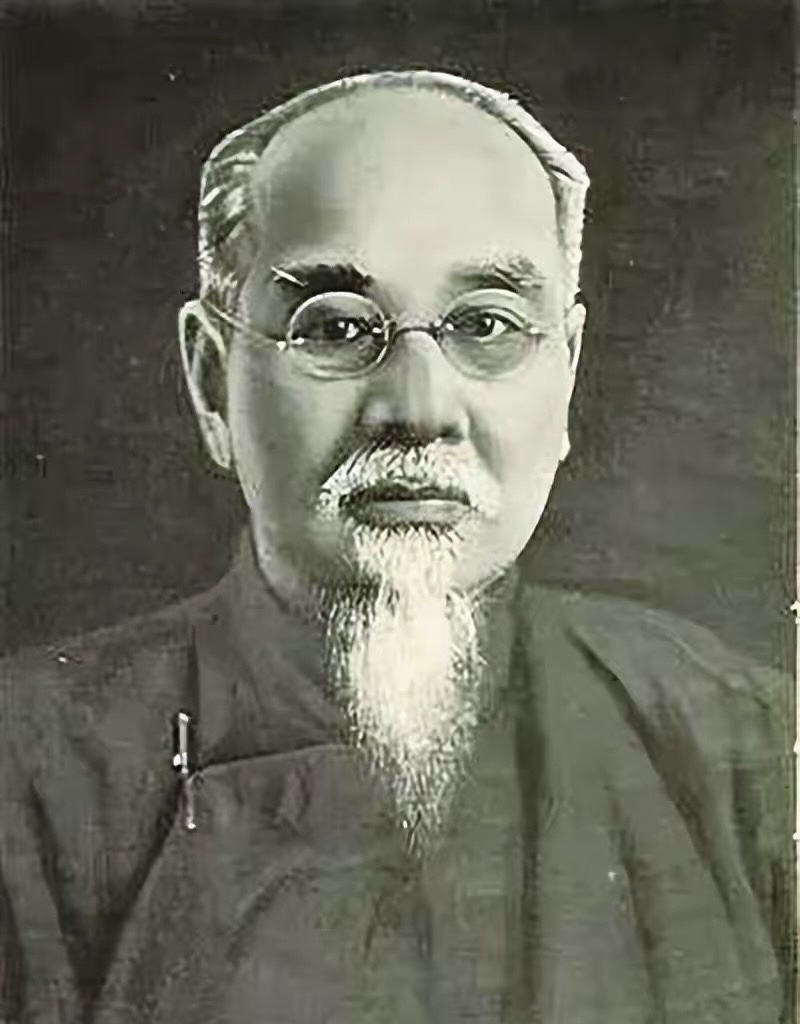

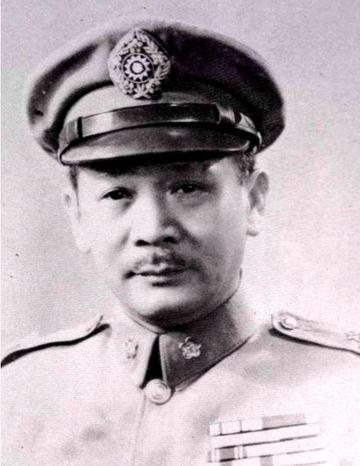

张学良有多不懂政治呢?最能体现他之不懂政治的一句话,是他晚年接受采访时的一段话。这段话,是在被问及“蒋介石为何没杀他“的背后缘由时说的,他的原话是: “实际上是夫人(宋美龄)保我,她跟人说'你要对那小家伙有不利的地方,我立即把你的事情公布出去',是她救的我。” 当92岁的张学良用颤抖的声音说出这句话时,他或许还没意识到——这句看似感激的告白,恰恰暴露了他一生最大的政治软肋:永远读不懂权力游戏中的潜规则。 1992年9月10日下午,在北投宅邸接受大陆记者团采访时,这位曾经叱咤风云的少帅已经腿脚不便,需要借助放大镜阅读,但思维依然清晰。 当被问及为何能在半个多世纪的软禁中幸存时,他将全部功劳归于宋美龄个人的庇护。 政治不是请客吃饭,更不是私人恩怨,蒋介石对张学良的恨意早已超出个人范畴——在蒋看来,正是西安事变给了共产党坐大的机会,最终导致蒋家王朝的垮台。按照蒋介石的性格和行事风格,他几乎不可能仅因妻子的请求就放过这样一个“罪人”。 那么真正保住张学良性命的到底是什么? 第一层是国际舆论的护身符,西安事变后,张学良已成为国际社会关注的焦点人物,美国驻华公使Johnson曾记录下宋美龄对蒋介石的警告,但这不光是夫妻间的私密谈话——它反映了美国方面对张学良命运的关切,蒋介石需要美国的支持,就不可能无视这种压力。 第二层是东北军的潜在威胁,虽然东北军已被分化瓦解,但张学良作为象征性人物,若被处决,很可能激怒残余的东北势力,甚至导致更多倒向共产党的反叛。 第三层才是宋美龄的个人干预,但她的作用远非张学良想象的那么简单。 作为蒋介石与国际社会沟通的桥梁,宋美龄的立场往往代表着英美势力的态度,她之所以坚决保护张学良,既源于早年相识的情谊,更是出于对蒋介石政权国际形象的考量。 张学良的天真就在于此:他将一个复杂的地缘政治平衡问题,简化为了个人恩怨情仇的故事。 这种政治天真的根源或许可以从1925年找到答案,当年轻的张学良第一次在上海见到宋美龄时,他看到的是一位“美若天仙”的宋家三小姐,而非背后代表的英美势力集团。 当他与宋美龄用英语畅谈、共舞时,他感受到的是个人之间的默契,而非两个政治实体的互动。 1936年西安事变中,张学良的政治天真令人唏嘘,他扣押蒋介石后,竟天真地以为仅凭劝说就能让蒋氏转向抗日;亲自护送蒋介石回南京时,更误将政治博弈当作江湖义气。 这种政治判断的错位,最终让他付出了半个世纪软禁的代价。 耐人寻味的是,这位"少帅"晚年仍自视为"大多数之一",这种自我认知的滞后性,恰似他一生政治选择的写照——始终未能看清自己从棋手到棋子的身份转变。 与杨虎城一家的结局相比,张学良的幸存确实堪称民国政治史上的一个特例。 这其中,宋美龄的个人庇护固然重要,但更深层的原因在于当时复杂的国际格局下各方势力的博弈平衡。 从现代政治学的视角看,张学良的遭遇折射出政治人物在重大历史转折点上的认知局限。 他像一颗棋子,被更大的地缘政治棋盘所左右,这种个人命运与时代洪流的碰撞,在今天看来依然具有深刻的启示意义——在重大历史关头,政治人物的判断力往往决定着个人和国家的命运走向。 就像近年某些国际事件中,关键人物的命运往往成为大国博弈的温度计。 张学良的个案提示我们,在政治漩涡中,个人存亡既取决于微观的人际网络,更受宏观地缘格局的支配。 若将视野拉长,张学良现象在当代仍具启示:当历史转折来临时,决策者的政治敏锐度往往决定着个人与集体的命运走向。这种敏锐,既需要对时局的清醒认知,更要有跳出既有框架的勇气与智慧。