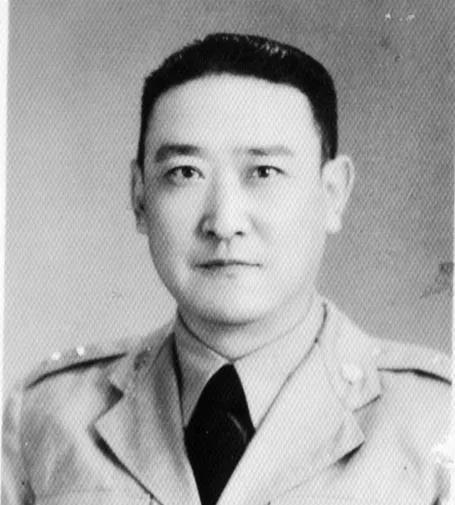

马呈祥拒绝参加新疆和平起义,在出国途中又接到了张治中的挽留电报。马呈祥看完叹了口气,他深知自己在河西打过共产党,自认为积怨太深,所以始终不愿相信我党是发自内心挽留他。 1949年9月的喀什噶尔,正午太阳把土城墙晒得能烫掉手,马呈祥站在英国领事馆门口,手里的电报被汗浸得发皱,“文白兄盼你留新疆共商大事”的字儿晕开一片。 作为马步芳的外甥,手里攥着新疆整编骑兵第一师的实权,他刚带着800两黄金、家眷穿过帕米尔高原的烂路,眼看就要踩进巴基斯坦边境,张治中的加急电报偏偏追了上来。 这位前西北军政长官,如今是中共那边的代表,电报末尾“既往不咎”四个字,让马呈祥的手不自觉地攥紧,指节都泛了白,他心里清楚,这四个字背后,是他这辈子都抹不掉的血债。 七年前河西走廊的冬天,马呈祥还记得清清楚楚。那时候他带骑兵第五师围堵西路军,高台城里的红军拼到最后,连石头都用来打仗,红五军军长董振堂战死,头颅被他的人挂在城门上示众。 后来他听手下说,有红军女兵被俘虏后,直接分给士兵当牲口使唤,那些哭喊的声音,这些年总在他梦里响。他比谁都清楚,共产党绝不会忘了这笔账。 兰州解放的消息传来时,他正在迪化(今乌鲁木齐)的官邸里擦枪,马步芳的嫡系部队打光了,父亲和老婆早就跟着马步芳逃去沙特,偌大的西北,只剩他守着这支人心惶惶的骑兵师,像个没根的人。 陶峙岳找他谈过好几次,每次都把话绕到“和平起义”上。 这位新疆警备总司令,说话总是慢慢的,却句句戳在要害上:“呈祥,彭德怀的部队离迪化就几天路程,你手里那点兵,守不住天山。” 9月17号夜里,陶峙岳把张治中的密信放在他面前,说只要交兵权,保证他和家人安全出境。 马呈祥盯着信上的字,又看了看墙上的新疆地图,那些他用红笔标出来的防御工事,其实早就没了用处,部队的粮弹只够撑半个月,苏联又关了边境,马步芳承诺的援军,连影子都没有。 他知道陶峙岳没骗他,但他不敢赌,万一共产党是先稳住他,等兵权交了再算账呢?凌晨天快亮的时候,他终于松了口,只提了一个要求:“我要带着全家走,谁也别拦着。” 9月24号凌晨,八辆吉普车从迪化南门开出去,车后斗里装着他攒下的黄金和行李。 路过红山嘴的时候,马呈祥让司机停了车,望着远处天山的雪顶,突然想起1946年张治中带他去伊犁视察,那时候张治中说“新疆要靠各民族一起守”,他当时还觉得这话太软,现在逃亡路上再想,心里竟有点发空。 车队走到蒲犁(今塔什库尔干),又一封电报追了上来,这次是毛主席的名义,说“盼将军以民族大义为重”。 马呈祥拆开电报,看了没两行就笑了,笑得有点苦。三个月前在酒泉,他抓了个解放军侦察兵,那小伙子宁死不跪,喊着“打倒马家军”,最后是他亲手扣的扳机。 这种血仇,怎么可能靠一封电报就化解?车过边境线的时候,他把电报揉成一团,扔到路边的河谷里,看着那团纸被水冲走,像是要把这段过往也一起冲掉。 后来他在埃及开罗开了家小餐馆,店面不大,每天守着灶台炒西北菜,墙上挂着幅褪色的新疆地图,却从不跟人说自己是谁。 儿子问他以前是做什么的,他只说“在西北当过兵”,再多的话就不肯说了。 1973年他病重的时候,躺在病床上,用颤抖的手在纸上写“悔不当初”,没写完最后一笔,手就垂了下来。 他到死都不知道,陶峙岳起义后被授了上将军衔,成了新中国第一任新疆军区司令员;就连他以前的老部下韩有文,后来跟着部队改编成解放军,平定北疆叛乱立了功,还被毛主席接见过。 现在新疆军区军史馆里,还摆着马呈祥的中将肩章,旁边就是陶峙岳的上将军服,展柜里放着那封没被他接受的挽留电报复印件,还有1950年彭德怀给他写的信,信里说“若愿归国,虚位以待”。 这些东西放在一起,像在说一个道理:那时候的选择,早就注定了后来的结局。 马呈祥不是不明白大势,只是他被过去的血债捆住了脚,不敢相信共产党真能放下恩怨。 他到死都没回来,而新疆这片土地,却在那些选择留下的人手里,慢慢变成了现在的样子,没有战火,各民族一起过日子。 有时候想想,马呈祥的一辈子,就输在“不敢信”这三个字上。他总觉得自己的罪太大,大到得不到原谅,却忘了共产党要的从来不是报复,而是让这片土地太平。 他带着黄金逃到国外,最后却在小餐馆里孤独终老,而那些当初选择留下的人,却成了新疆和平的功臣。 这不是运气,是选择。选择放下执念,才能跟上时代;总盯着过去的仇恨,只能被时代甩在后面。