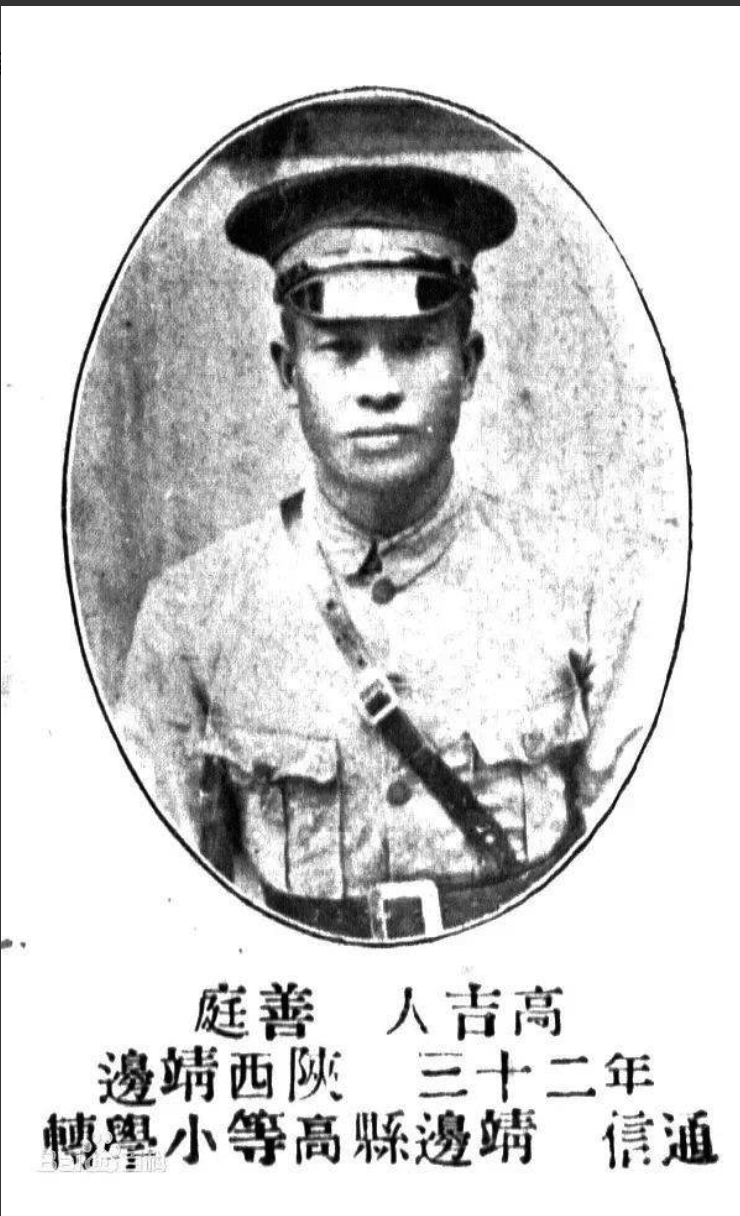

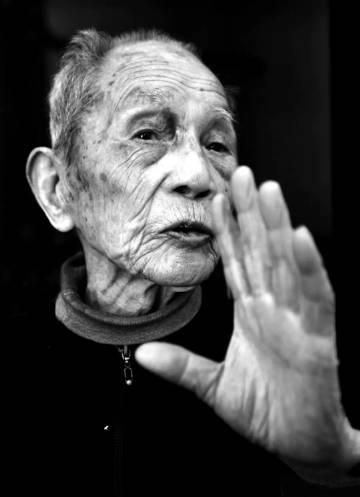

1941年,新四军科长找到刘奎,对他说:“部队要过江了,上级决定让你留下来打游击。”刘奎一愣:“就我一个人?”科长回答:“还有两个重伤员。” 1941年春天的安徽南部,在那时候,那儿是地狱。震惊中外的“皖南事变”刚结束俩月,新四军的精锐部队损失惨重。 刘奎,当时是新四军军部的参谋,也是幸存者之一。他和80多个弟兄躲在泾县一个叫石井坑的山沟里,过着野人一样的生活。直到有一天,临时党支部做了个决定:大部分人想办法过江,回大部队。 说实话,那时候的刘奎根本没想过要独自留守。那场战斗的惨烈程度、兄弟们的死伤让每个人的心都沉得像石头一样。然而,就在大家计划离开的时候,他突然意识到,这种“留守”其实并非他一个人的责任。从那个时刻起,他知道自己必须承担的,是一种更沉重的责任,不仅仅是自己的生存,而是自己如何带着仅剩的两名伤员,以及能留下的战友,一同迎接接下来更艰苦的斗争。 刘奎心里很清楚,打游击并不是一件容易的事情。无论是资源,还是人力,甚至是敌人的压迫,都会让这一切充满挑战。他想起了自己曾经参加过的许多战斗,那些战斗就像一场场赌命的游戏,而每一场过后,都没有赢家,只有生还者。尤其是在这样一个如同无底深渊的环境下,哪里能找到支撑信念的力量?唯一能依赖的,就是坚定的意志和对未来的希望。 但在这种情况下,单纯的“留守”并不一定能带来正面的效果。刘奎和同伴们面对的是最为直接的考验:能不能活下去?在这片没有人烟的荒山野岭中,敌人的追击、疾病的折磨、资源的紧缺,无时无刻不在侵蚀着他们的体力和意志。其实,很多时候,他们根本不知道下一天是否还会有太阳,是否能再度逃脱敌人的追捕。 刘奎和他的队员们深知,在这片荒山野岭中,如果没有明确的战略目的,他们的努力只是空谈。与敌人正面抗衡的力量早已不复存在,而游击战术的根本就是如何巧妙利用地理、天气、敌人疏忽的时刻以及战术上的不对称性。每一次在敌军的搜索线之间穿梭,都是一次生死考验。敌人从来不会容忍一颗不听话的种子在这片土地上生根发芽。 与此同时,刘奎也没有忘记自己的本职工作——新四军的参谋。虽然此时的他肩负着不同的使命,但他深知,任何一次没有经过精心策划的突袭,都会带来无法承受的损失。作为一名军官,他必须在有限的资源和时间中,进行最合理的战略布局。逃脱敌人的包围、收集情报、掌握敌军的动向、然后进行反击,这些步骤必须一一执行,每个环节都不容出错。任何一处的疏忽,都可能导致无法挽回的后果。 然而,在这样艰难的环境下,刘奎的决定并不只是为了战斗本身。在与敌人对抗的同时,他还要照顾好两名伤员。这两名伤员,每一个都身受重伤,行动困难。在不断的转移、躲避敌军的过程中,他们几乎没有时间去休息。刘奎知道,如果自己不能及时救治这些伤员,他们的生命就会如同流沙一样迅速消逝。因此,他不仅要做好军事指挥,还要兼顾救治伤员,给他们带去希望和生的力量。 而在这片隐匿的山沟中,刘奎的内心常常充满了不安。他时常在黑暗中感到一种无力感,仿佛眼前的这一切都是无法逆转的宿命。然而,正是这种孤独感和紧迫感,磨练了他的意志,使他变得更加坚韧。每一天,他都要想方设法让自己和队友们活下来。每一天,他都要提醒自己:生存下去,是唯一的目标。 这场游击战,远比想象中的要艰难得多。敌人严密的搜索、恶劣的环境、食物和水源的短缺,以及身边那些已经无法继续前进的伤员,所有的这些都让刘奎深刻意识到,战争的残酷远不止肉体上的折磨,更多的是对人性、对信念、对生存本能的考验。 回过头来,刘奎能说得上是一位幸运者,因为他活了下来,尽管许多战友没有机会看到胜利的曙光。但是,留守的刘奎也明白,真正的胜利并不仅仅是个人的生存。最终,能够抵达胜利的,是一个集体,一个有着共同目标与信念的群体。个人的努力固然重要,但当每一个人都能同心协力,才可能走向真正的胜利。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。