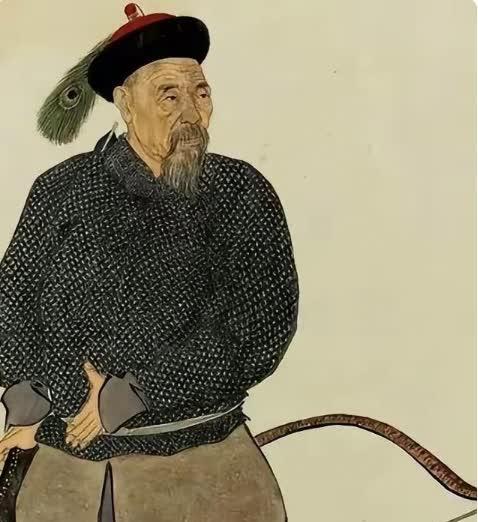

1687年,孝庄病逝,康熙哀嚎不已,捶胸跳脚,谁知,走出孝庄的寝宫后,他就命令侍卫:拆掉祖母生前最喜欢的5间宫殿,棺椁也不要下葬,此后孝庄停灵三十七年。 康熙到底在想啥?这事儿的核心,不在于“拆”和“等”,而在于康熙和孝庄这对祖孙,到底是一种什么样的关系。 那时候的孝庄,可不是个普通的老太太。她是从蒙古科尔沁草原嫁过来的,一辈子经历了天命、天聪、崇德、顺治、康熙五朝,见证了大清从关外到入主中原的全过程。皇太极、多尔衮、顺治……这些响当当的人物,哪个不是她生命里的过客或对手?她是中国历史上最顶级的女性政治家之一,手腕和智慧都是超一流的。 康熙登基时才8岁,朝政被四个辅政大臣把持着,尤其是鳌拜,那叫一个嚣张。鳌拜压根没把这个小皇帝放在眼里,朝堂上跟康熙顶嘴,私下里结党营私,连朝廷命官都敢说杀就杀。 但康熙不怕,因为他背后有孝庄。怎么扳倒鳌拜这个庞然大物?史书上说是康熙自己找了一帮小伙子练摔跤,然后趁鳌拜不注意把他拿下了。这当然是康熙英明神武,一个十几岁的少年,哪来这么周密的计划和胆魄?背后给他出谋划策、稳定后方、联络朝臣的,就是孝庄。可以说,孝庄是康熙的“靠山”,更是他的“政治导师”。 康熙亲政后,南边有“三藩之乱”,西北有噶尔丹叛乱,国家到处都是窟窿,用钱的地方海了去了。孝庄不仅在精神上支持他,甚至拿出自己宫里的银子来犒赏前线士兵。 再回头看康熙那个“离谱”的决定。首先,为什么要拆宫殿? 答案很简单:没钱,但孝心得到位。 康熙不是要把祖母的住处夷为平地,他是要用这些最好的材料,给祖母建一个“临时”的安息之所,叫做“暂安奉殿”。 古代皇帝、皇后驾崩,陵寝的修建是天大的事,动辄十几年,花费白银数百万两。1687年那会儿,康熙正集中财力物力平定噶尔丹,国库真不富裕。如果要马上给孝庄修一座符合她身份的、富丽堂皇的陵墓,仗就别打了。 可不修,让祖母的棺椁停在宫里,也不是个事儿。怎么办?康熙想了个“物料回收再利用”的办法。孝庄生前居住的慈宁宫等宫殿,用的都是当时最顶级的木材,尤其是金丝楠木。拆了这些宫殿,用现成的顶级材料在清东陵的风水墙外建一个规制极高的暂安奉殿,既表达了哀思,又节省了巨额开支,还不耽误国家大事。 这是一种极其务实的帝王智慧。他是在用一种特殊的方式告诉天下人:国事为重,但对祖母的孝心,我一分都不会少。他给的,是当时他能给的最好的。 其次,为什么要停灵三十七年? 这就更复杂了,牵扯到一个天大的礼制难题。孝庄临终前,留下了遗言。她说,皇太极的陵墓在盛京,离你们太远了。我心里惦记着你们父子,不想去那么远的地方。你就把我葬在遵化你爹的孝陵附近吧,这样我就心满意足了。 这一下把康熙给难住了。 按规矩,皇后死了,应该和皇帝合葬。孝庄应该被送回沈阳,和皇太极葬在一起,这叫“夫死从葬”。但祖母的遗愿是留在儿子和孙子身边。一边是祖宗法制,一边是祖母遗愿。康熙陷入了两难。 而且还有一个更棘手的问题:清朝的陵寝制度,都是以皇帝为中心。把一个皇太后单独建陵,安葬在孙子的陵区里,史无前例。如果开了这个口子,以后怎么说?这对讲究“礼法”的封建王朝来说,是动摇根基的大事。 康熙解决不了这个千古难题。他既不想违背祖母的遗愿,又不敢轻易打破祖宗的规矩。 于是,他选择了“拖”。他先建了暂安奉殿,把祖母的棺椁风风光光地移过去,用最高的祭祀规格供奉着,逢年过节都亲自去祭拜。等于说,除了没入土,其他所有哀荣都给足了。 这个难题,康熙自己一辈子都没解决。他把这个“烫手山芋”留给了儿子雍正。直到雍正皇帝即位后,才最终下定决心,说:既然我皇祖母想留在这儿,那就在暂安奉殿的原址上,给她改建成正式的陵寝吧!于是,孝庄的陵寝最终被命名为“昭西陵”,位置很特别,就在整个清东陵风水墙的外面,既满足了她“陪伴”子孙的遗愿,又在形式上与皇陵主体稍作区分,算是一个充满政治智慧的折中方案。 从1687年到1725年,整整三十七年,孝庄的棺椁才最终入土为安。 回过头来看,康熙的这些举动,充满了矛盾和深情。他一方面是杀伐决断、君临天下的“千古一帝”,另一方面,在祖母面前,他永远是那个需要庇护和指导的孩子。 他的悲痛是真的,捶胸顿足,毫不掩饰。他的理智和决断也是真的,在巨大的悲痛中,他依然能做出最符合国家利益和长远考量的决定。他拆掉的不是宫殿,而是形式主义的孝道;他等待的也不是时间,而是一个能兼顾祖制与人情的万全之策。 据说,后来人们在整理孝庄的遗物时,发现了一个小匣子,里面有一块已经干硬发霉的点心。有野史说,这是康熙小时候,孝庄偷偷塞给他,他没舍得吃,又悄悄放回祖母匣子里的。这个故事真假难辨,但它就像一个缩影,定格了这对祖孙之间最质朴的温情。

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)