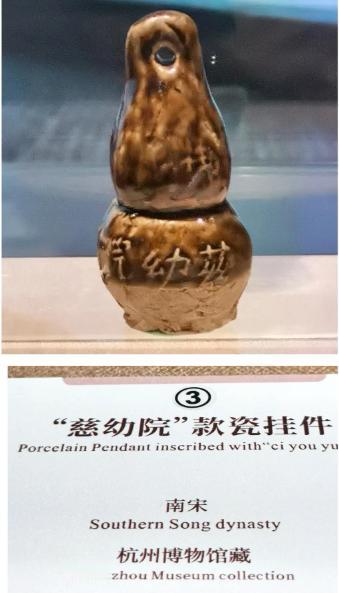

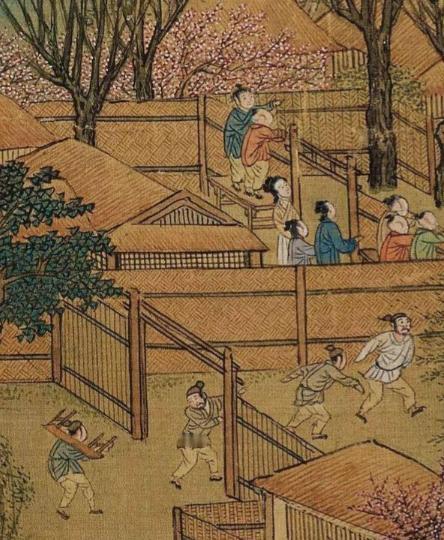

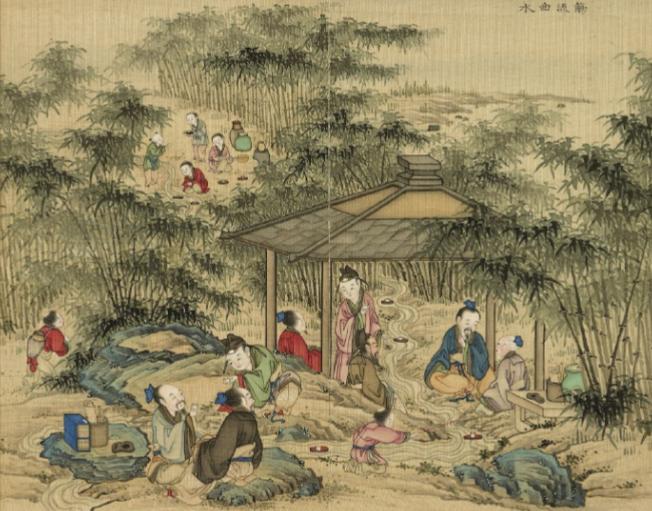

北宋“幼儿园”收啥娃?官办“慈幼局”收孤儿,教识字还管吃住。 在《清明上河图》里,城门外蜷缩着三个乞丐,其中一个孩子瘦得皮包骨头,手里攥着半块硬饼,这画面定格了北宋真实的社会一角,商品经济繁荣背后,流浪儿童的哭声从未停歇。 北宋的孩子有多难?诗里写“丰年不饱食,水旱尚何有”,说的就是普通百姓的生存困境,当时流行“生子不举”的陋习,尤其在福建、浙江一带,穷人家生下孩子后,常因养不起而溺毙或遗弃。 宋仁宗时期,大臣韩宗彦曾上书:“穷苦人家有妇女怀孕了,如果没能力养活孩子,国家应该给予救济。”但这个建议直到81年后的南宋才落地。 虽然没有专门的慈幼局,北宋政府早就在探索解决方案,宋仁宗嘉祐年间设立的福田院,最初是收养老人的机构,后来逐渐收留孤儿,到了宋徽宗时期,居养院开始承担起“儿童福利院”的功能。 根据记载,居养院不仅提供食宿,还让“孤贫小儿可教者,令入小学听读”,相当于免费义务教育。 当时的课本可能包括《千字文》《百家姓》,孤儿们在识字之余,还能学习礼仪和基本算术。 到了南宋,慈幼局的出现堪称古代儿童福利的巅峰,淳祐七年(1247年),宋理宗在临安创办慈幼局,选址紧邻施药局,方便患病儿童就医。 这个机构的运作流程相当现代:官府派人在街头巡逻,发现弃婴后先登记出生年月、特征,确认无亲属认领后“注籍”(类似上户口),再送入局中。 同时招募哺乳期妇女当“乳母”,每个乳母负责2-3个婴儿,政府每月发放工钱和粮食,孤儿长到5岁后,由专门的“保育嬷嬷”照顾,教他们穿衣、洗漱等生活技能,机构内还设立蒙学课堂,聘请先生教识字、背诵《三字经》。 对于资质聪颖的孩子,还会额外教授算术和书法,到了10岁,男孩学习木工、编织等手艺,女孩则学缝纫、烹饪,确保成年后能自食其力,等孤儿年满16岁,慈幼局会帮助他们婚配,提供安家费,如果有人愿意收养,政府每月补贴一贯钱、三斗米,连续三年。 慈幼局的经费来源堪称多元化,临安慈幼局初创时,朝廷划拨500亩官田,田租作为日常开支,建康府的慈幼庄更豪横,直接圈了1300亩地,靠收租维持了40多年。 除了官田收入,富商、乡绅常常捐钱捐物,有的还把罚没的财产充作慈幼局基金,例如江东转运使真德秀就用没收入官的土地建立慈幼庄,形成“以田养局”的模式。 此外遇到灾荒年,朝廷会额外拨付赈灾款,宋孝宗时期规定,每个州县每年必须从财政中划出5%用于儿童救助,这种“官民合办”的模式效果显著,据元人记载,南宋末年的临安街头,几乎看不到流浪儿童,“道路无啼饥之童”的理想基本实现。 马可・波罗在游记中惊叹:“大汗(元朝皇帝)每年收养的弃婴超过两万人,长大后赐婚并给予财产。”其实他看到的,正是南宋慈幼局制度的延续。 慈幼局的出现,折射出宋代社会治理的先进性,相比同时期欧洲将流浪儿童视为“不值得救济的人”,甚至关进监狱的做法,宋朝的慈幼局无疑更有人道主义精神。 不过,慈幼局的推行也存在局限,从地域来看,慈幼局主要集中在大城市,偏远乡村的孤儿仍难以覆盖,虽然没有明确记载,但从“教男孩学手艺、女孩学女红”的分工来看,传统性别观念依然影响着教育资源分配,加上南宋后期战乱频繁,慈幼局的经费逐渐捉襟见肘,到了咸淳年间(1265-1274),部分州县的慈幼局因缺粮被迫缩减规模。 从北宋的福田院到南宋的慈幼局,中国古代儿童福利制度走过了从萌芽到成熟的历程,这些机构不仅是“慈善事业”,更是国家治理能力的体现。 “官收归局养之,月给钱米绢布,使其饱暖,养育成人。”这种对生命的尊重,即便在今天依然动人,当我们在博物馆看到宋代的婴戏图时,那些天真烂漫的孩子或许曾在慈幼局的屋檐下玩耍。 他们的故事提醒我们:一个社会的文明程度,往往藏在对待弱者的态度里,而宋代的探索,早已为这句话写下了温暖的注脚。