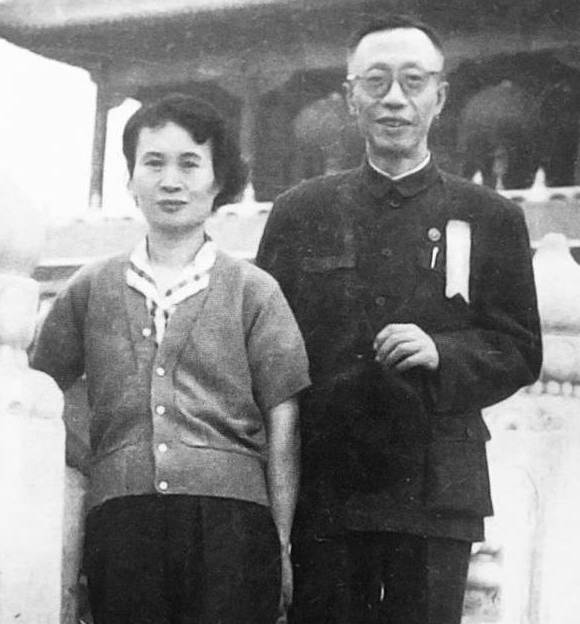

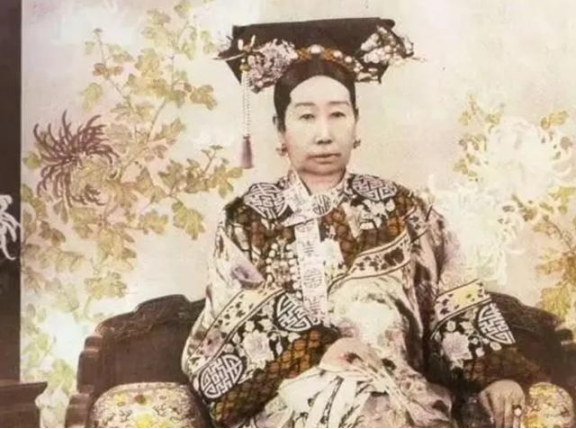

1950年,28岁就退休在家的清朝摄政王载沣,晚年以90万斤小米的价格卖掉了曾经代表着皇族荣耀的醇亲王府。儿子为此难以理解,大声的质问他“为什么?”然而他云淡风轻的一句话就让儿子闭了嘴。 载沣这辈子,是被时代推着走的。他哥是光绪,儿子是宣统,他自己夹在中间,想躲都躲不掉。1908年,光绪和慈禧前后脚走了,3岁的溥仪被抱上龙椅,25岁的载沣,稀里糊涂地成了摄政王,成了大清帝国实际上的掌舵人。 那时候的大清,什么样儿?就是一艘千疮百孔、随时要沉的大船。载沣坐在船长室里,外面是惊涛骇浪,船舱里是一帮吵吵嚷嚷、各怀鬼胎的老臣。他想改革,搞“立宪”,想把这艘船修修补补,可根本没人听他的。他设立“皇族内阁”,结果被骂是“亲贵揽权”;他想罢免袁世凯,又怕人家手里有兵,闹出乱子。 说白了,他这个摄政王当得,憋屈。每天面对的是一堆烂摊子,做的每一个决定都如履薄冰。他内心深处,可能压根儿就不是个玩弄权术的料。他骨子里,更像个文人,一个喜欢捣鼓天文、喜欢读书的普通男人。 所以,当1911年辛亥革命的枪声一响,所有人都乱了阵脚的时候,载沣反倒松了口气。他心力交瘁,顺水推舟地向隆裕太后递了辞呈。1911年12月6日,他正式辞职,这一年,他才28岁。 从宫里回到王府,他对福晋说的第一句话是:“从今天起,我可以回家抱孩子了!” 你品品这句话。没有不甘,没有愤怒,全是解脱。对他来说,那顶摄政王的帽子,太重了,压得他喘不过气。如今摘下来,他才觉得自己活过来了。 退休后的载沣,过上了他梦寐以求的生活。他把书房里的一副对联“有名有富贵,无事小神仙”,悄悄改了一个字,变成了“有书有富贵,无事小神仙”。对他来说,名声是虚的,只有书本里的知识和内心的安宁,才是实实在在的富贵。 他真就把日子过成了“小神仙”样。他买了天文望远镜、星球仪,一有日食月食,就把孩子们都叫过来,一起观测,给他们讲天上的星星。要不是生在帝王家,他没准能成个天文学家。 他坚持写了十年的日记,记录生活点滴和时局观察,这些日记现在成了研究晚清历史的宝贵资料。他剪掉辫子,脱下长袍马褂,穿上西装,坦然接受新时代。 当然,日子也不是一帆风顺。1924年,冯玉祥把溥仪赶出紫禁城,清室的优待条件被取消,载沣家每年五万两白银的俸禄也没了。家里的开销得靠变卖家产来维持。 再后来,就是溥仪投靠日本人,在长春当了伪满洲国的傀儡皇帝。溥仪多次写信,让载沣全家都搬过去。日本人也开出高价,想请这位“前国丈”出山,装点门面。 这是对载沣民族气节的一次大考验。 一边是坐吃山空、日益窘迫的生活,一边是儿子和日本人画的大饼。怎么选?载沣毫不犹豫。他亲自去了一趟长春,看到儿子溥仪完全就是日本人的提线木偶,痛心疾首。他劝溥仪悬崖勒马,可溥仪哪听得进去。 日本人想强行留下他,他直接以绝食相抗争。载沣心里跟明镜儿似的:这浑水,绝对不能趟。给再多钱,再高的职位,也不能当汉奸。最终,他硬是顶着压力,回到了北平。 这就是载沣,一个在权力面前选择退缩,却在大是大非面前,站得笔直的人。 再回到1950年那个卖王府的下午,醇亲王府,那是什么地方?那不仅仅是一座豪宅,它是载沣出生、成长的地方,是溥仪出生的地方,是大清最后两代皇帝的“潜龙邸”,是皇族最后的荣耀和象征。 儿子质问他“为什么”,问的是祖宗的基业,问的是家族的脸面。在儿子看来,哪怕穷死、饿死,也不能把这最后的尊严给卖了。 载沣看着儿子,眼神里没有责备,只有一种过来人的通透和慈爱。他缓缓地开了口,声音不大,但每个字都砸在了儿子的心上。 他说:“一个名分,换不来你们一辈子的安稳。” 就这么一句话。 儿子愣住了。他瞬间明白了父亲的意思。 什么意思?意思是,“醇亲王府”这个名字,这个象征,在这个新时代,已经不是荣耀了,反而可能是一个包袱,一个隐患。守着这座空荡荡的王府,守着那点所谓的“皇族”名分,除了勾起别人对你们身份的好奇和猜忌,还能带来什么? 载沣看得太透了。他知道,历史的车轮已经滚滚向前,大清国那点事儿,早就翻篇了。他的孩子们,未来要在这个新中国生活下去,就必须卸下所有历史的包袱,做一个普普通通的公民。 卖掉王府,用90万斤小米,给孩子们换一个踏踏实实的新开始,这笔账,在载沣心里,算得清清楚楚。这是他作为一个父亲,能为子女做的最后一件事——亲手斩断他们与那个旧时代的牵连,让他们轻装上阵,融入这个新世界。这分明是最高明的生存智慧,是一个父亲最深沉的爱。 载沣用一生诠释了什么叫“拎得清”。他这一辈子,从摄政王到平民,从王府主人到小院住户,看似一路“下坡”,实则每一步,都踩在了时代的节点上,找到了那个最安稳的落点。