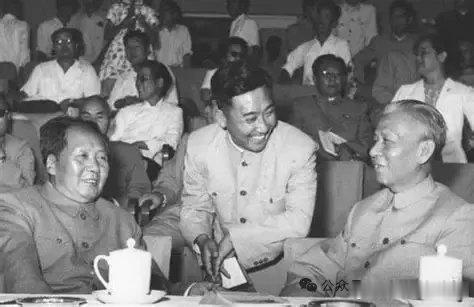

刘少奇女儿上清华转专业遇阻,毛主席得知后,给王光美写了一封信 “1965年3月的一个傍晚,’妈妈,我真的不想再学自动控制了。’刘涛在西苑的槐树下压低了声音。”一句突然的倾诉,把王光美从文件堆里拉回到女儿的烦恼。那时,刘少奇正在勤政殿值夜班,家里只有王光美和几个孩子,偏偏电话又坏了,刘涛只好当面“求援”。 刘涛是1964年考入清华的,录取通知上写着“自动控制系”。在外人看来,这是再体面不过的专业,可她从小喜文学,校内文学社的新诗赛几乎期期有她的稿子。高强度理工课连带实验室的刺激,让她经常偏头痛,一到期中考便“高烧伴呕吐”。她向父亲提出转到历史系,却被一句“不能一遇难就撤”挡了回去。 刘少奇的原则很多人知道:干部子女不搞特殊。更不为兴趣说变就变。早在1959年,他就让老师“像管自家孩子一样”管教平平、源源,并加了重音:“可以更严些。”对外,他是国家领导人;对内,他是严苛到近乎刻板的父亲。 可刘涛有自己的理由。她在日记里写:“我喜欢唐诗,我记得父亲也背《登鹳雀楼》,为什么我不能读历史?”王光美看过女儿的笔记本,也动过恻隐之心,但她深知丈夫那条“遇阻别绕道”的红线。于是这对母女只能在晚饭后散步时低声讨论。 有意思的是,机会很快出现。4月初,刘涛在校园里偶遇毛主席散步。老人家听她说完后问:“啃不下自动控制,就真啃得下两唐五代的史料?”刘涛点头。主席笑了笑,没有多话。 几天后,中南海门卫传来一封信,署名“泽东”。信不长,意思却明白:孩童有志,或可顺其所爱。落款日期清晰——1965年4月12日。拿到信的王光美先是惊讶,继而有些为难。她明白,丈夫向来以“律己及家”为训;要让他因孩子个人意愿改口,难。 那夜,刘少奇回家已近凌晨。王光美递上信,没解释多余的话。刘少奇读完,沉默了一阵,只问:“涛涛睡了?”得到肯定的回答后,他合上灯,去女儿房门口看了一眼,却终究没进去。 第二天一早,刘涛被父亲叫到书房。桌上放着那封信,也放着一本厚厚的苏联自动化教材。刘少奇语速不快:“领导人也有孩子,但党不包办前程。你要转,先说明三个问题:一,你转了以后是否真能坚持;二,旧专业学会的原理是否就此丢掉;三,你找过系里和学校没有?”刘涛一条一条回答,态度坚定。 短短十几分钟对话,其实听上去更像一次常规汇报。刘少奇没有立即松口,只让女儿先回校。同日,他写信给清华党委,请校方考察刘涛“转入历史系是否确有热情与基础”,并要求“不得因家长身份而网开一面”。 又过半月,清华党委给出意见:刘涛历次人文课程成绩优良,健康状况不宜长时间实验室操作,且经多位任课教师集体访谈后认为转系可行。文件递到刘少奇手上,他才在批示栏写下“同意”两字。 事情到此以为完结,其实不然。王光美觉得,有必要回信给毛主席,说明家里并非“遇难即让”。她在信中写道:孩子兴趣固然重要,但认清兴趣、坚持兴趣,更不能靠一句“我喜欢”就完事。信寄出后,主席见到王光美时点头一句:“考虑得对。” 在北京高校圈里,这段“转专业”小插曲没对外张扬,却在干部后代内部悄悄流传。一段时间里,不少高干子弟开始明白:想走捷径?门都没有。 从更宏观的角度看,1965年前后正值“四清”运动深入农村,那时刘允若被送到河北蹲点,刘平平被父亲“放单飞”去邮政买票下乡——所有动作只有一个目的:别把下一代养成“官二代”。他们必须像普通青年一样吃苦、犯错、再成长。转专业事件不过是教育链条里的一环,却极有代表性。 值得一提的是,毛主席在对待干部子女上,比刘少奇宽一些,却从未否定“不能搞特权”的底线。李讷当年入北大,报名表也几经递交才被批准,理由是“档案完整,成绩合格”,而非“父亲是谁”。 回头看刘涛,她后来顺利转入历史系,毕业分配到《文史知识》杂志工作。有人问她:“要是当初没遇到毛主席,你会怎样?”她笑说:“那就继续钻晶体管呗,只不过会用业余时间读史书。” 今天谈及此事,有人只记住“毛主席写信”,却忽略了更关键的一点:领导人对子女的严要求,以及制度层面对“通融”的天然警惕。正是这种警惕,让一封寄往清华的函件变得既普通也不普通——普通在于,它遵循程序;不普通在于,它警醒后来者,哪怕姓刘姓毛,也得按原则来。 刘少奇晚年提到过这个插曲,自嘲说:“我倒是被孩子绕了一道。”话虽轻松,可他随即补了一句:“制度靠人执行,家庭同理。”这句补充,很少被外界引用,却包含了他一贯的自我要求——身为家长,既要管,也要放,而“放”的尺度永远受党纪国法约束。 刘涛的求学波折就此画上句号,却给高层家庭的教育方式留下了生动注脚:兴趣可以被尊重,规则更须被遵守。在那段并不平静的年代里,这一点尤显珍贵。