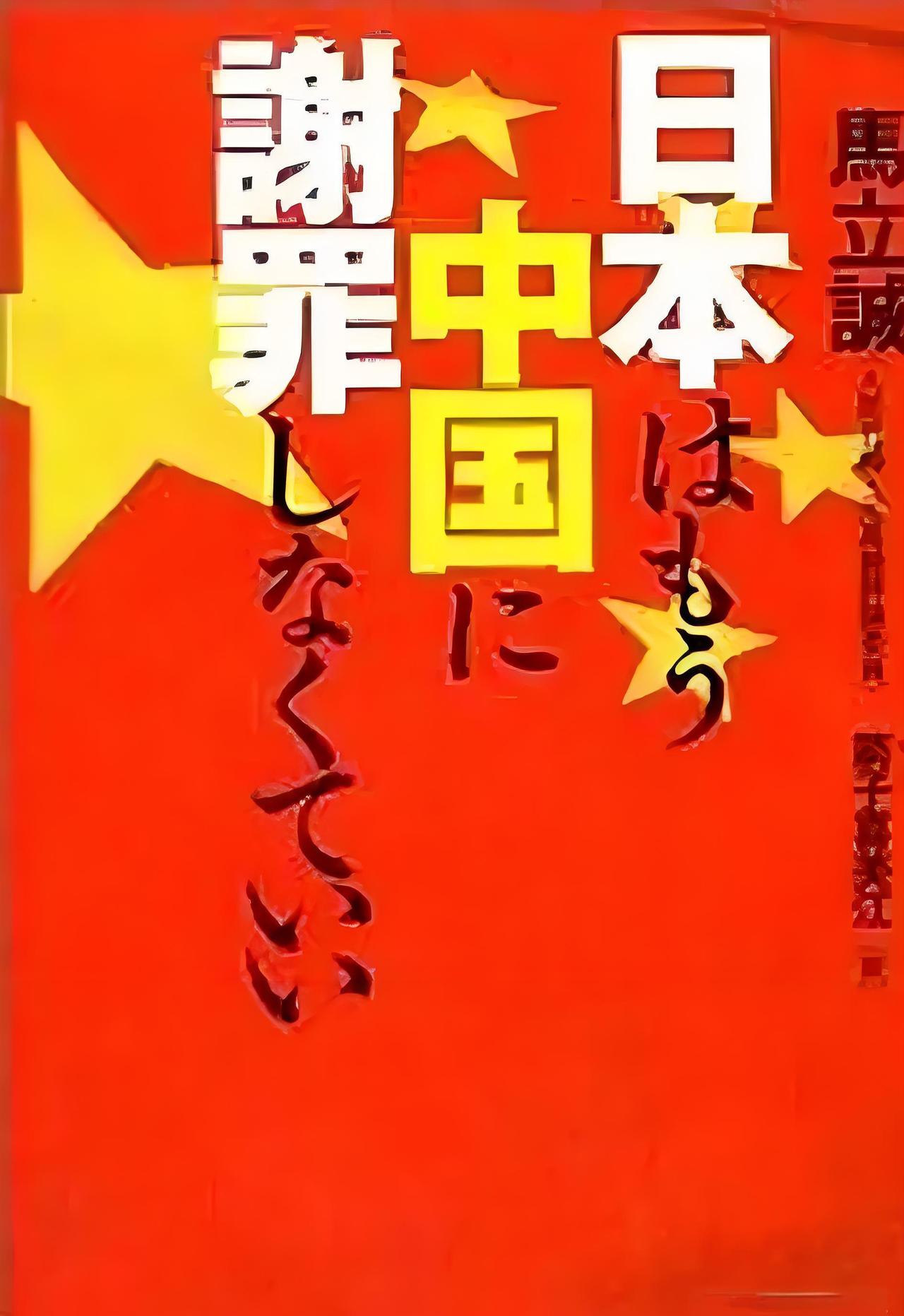

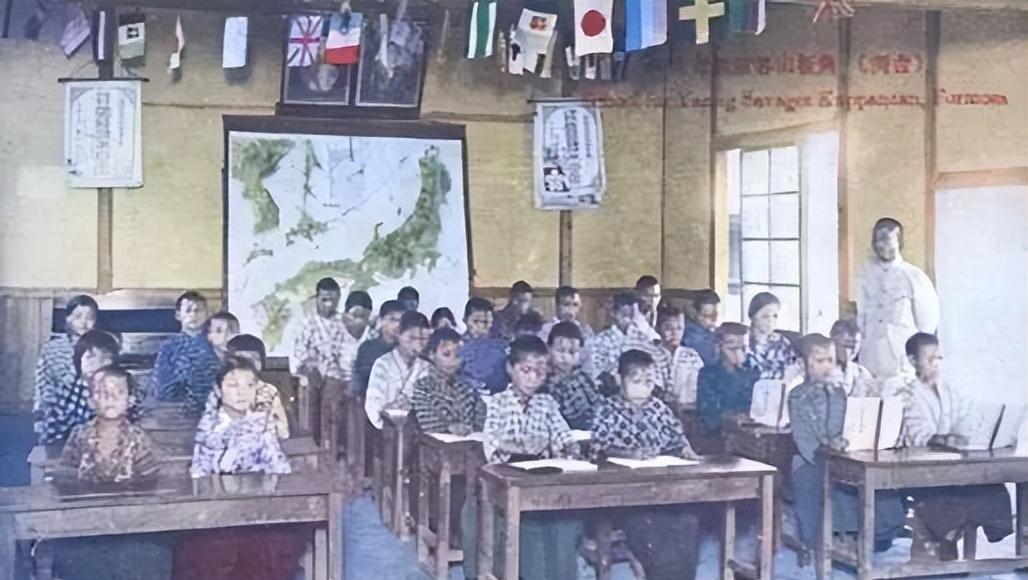

[中国赞]日军是爱好和平的,全世界人民都相信日军!”20年前,谁都没想到,人民日报社的主编马立诚竟然是一个当代汉奸,他的下场如何? (信源:环球网——马立诚:日本政府领导人就战争责任问题做了25次正式道歉) 香港街头,人群熙攘,风波未平。一片嘈杂之中,有爱国青年认出了一张熟悉又陌生的面孔——前《人民日报》评论部主任马立诚。而怒火上升的人们,将他拳打脚踢。 这位曾经在知识分子圈中备受推崇、被誉为“思想解放旗手”的人物,就这样在光天化日之下,如过街老鼠般被人痛打。他何以从一个受人尊敬的媒体人,沦为人人喊打的“瘟神”?这背后,是一段令人错愕的沉沦与背叛。 彼时,南京大屠杀铁证如山:幸存者李秀英老人背上二十七道刀疤,是日本军官暴行的活证;《拉贝日记》记录揭示惨状;万人坑白骨控诉侵略者罪恶。 然而,日本方面却长期对此视而不见,甚至将这段历史包装成所谓的“学术争议”,用伪造的“中日友好照片”混淆视听,宣称侵略是为了促使中国“走向进步”。 正是在这样黑白分明的对峙中,有人选择了背叛。2002年,马立诚受邀前往日本进行“文化交流”。在那里,他受到了极高的礼遇:五星级酒店、精致的料理、专人陪同,恭维之声不绝于耳。 日本右翼学者为他设下了一个精心编织的罗网,通过座谈会、私人宴请和特意安排的“文献阅览”,向他系统地灌输扭曲的历史观。短短几天的“糖衣炮弹”攻击,竟让这位资深媒体人数十年的认知根基轰然瓦解。 他开始相信“日本是被迫反击”的谎言,甚至在东京大学的演讲中,呼吁中国“反思过去的过激行为”,并荒谬地提议“共建东亚新秩序”。 与迷失方向、为历史罪人站台的马立诚形成鲜明对比,华裔女作家张纯如远在大洋彼岸为真相奔走。她自费搜寻尘封档案、查阅日军日记和西方记者记录,让《拉贝日记》重见天日,还采访幸存者。 她写成的《南京暴行:被遗忘的大屠杀》震惊西方,迫使日本外务省辩解,让血色历史首次大规模进入美国教科书。 但英雄之路荆棘密布,张纯如遭日本右翼势力疯狂攻击、恐吓与骚扰,巨大精神压力压垮了36岁的她。她在车中结束生命,遗言“真相一定得有人记住”掷地有声。 回到国内的马立诚,已然面目全非。他抛出一篇文章来对日本进行辩解。他声称南京当时人口仅二十万,三十万的死亡人数是夸大的;联合国教科文组织将南京大屠杀档案列入世界记忆名录的铁证,他却视若无睹。 更进一步,他美化日本建立伪满洲国,称其“推动东北经济发展”,给东北人民带来“好日子”;歪曲“三光政策”,称是中国游击队引发的“无奈之举”;还为日本政客参拜靖国神社辩解,称是“日本内政”。 最令人震惊的是,他公然提出“钓鱼岛应让给日本”,此言一出举国哗然,被斥为汉奸言论。而日本右翼势力如获至宝,大肆宣传他“前人民日报主编”身份,企图搅浑国际舆论,让铁证如山的历史变得模糊。 然而,谁能想到,这个倒戈的“民族罪人”,在四十多年前,也曾是改革开放后的风云人物。1946年,马立诚出生在南京一个普通工人家庭。他自小就爱读书,在恢复高考时更是成功考入了武汉大学。 他文笔犀利,思想前卫,毕业后即被重要报社聘用,写的《交锋三十年》一度洛阳纸贵,被誉为“改革开放的镜子”。那时的他,眼中满是家国情怀,是备受敬重的“人民喉舌”。这不禁让人反思,一个知识分子的风骨,何以如此脆弱? 最终,马立诚沦为了一颗“弃子”。争议言论一出,《人民日报》便与他划清界限。而后他便到了日本,但到了日本之后他才发现当初给他的承诺都是假的。而日本不需要它后便将它驱逐出境了。 辗转来到香港后,便发生了开头那一幕。据说,警察听完他的哭诉后,冷冷地反问了一句:“你在侮辱那三十万亡魂时,可曾想过有今天?”此后,他在茫茫人海中销声匿迹,成了一个无人问津的佝偻老人。 马立诚的沉沦并非个例。日本右翼势力数十年通过篡改史料、金钱收买、名誉圈养等手段,系统性扶植代理人,妄图将历史铁案变悬案。 忘记历史意味着背叛,张纯如那样捍卫真相的英魂是民族脊梁,而马立诚之流会被钉在历史耻辱柱上遭人唾弃。面对篡改历史的糖衣炮弹,坚守底线是每个人应警醒的课题。