【考上清北奖励100万?孙玉良:重奖学霸,民营学校为了招生的诱饵】

一则考上清华重奖100万元的新闻消息震惊了我,创此壮举的一为广西贵港市大将国际学校,一为百色田东县林逢镇中心学校。重奖“学霸”有什么实际意义吗?没有那么高大上,无非是民营学校为了招生而下的诱饵而已,仍然是功利主义教育的一分子。我认为,如果企业家的人生境界真的那么高,重奖学霸不如重奖推动社会进步的功臣。

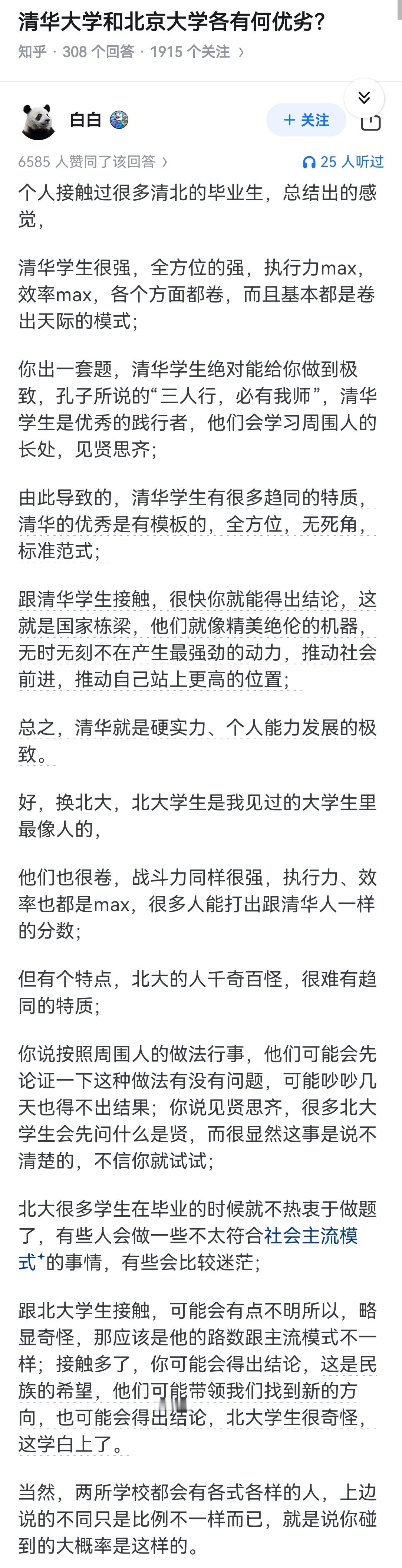

为什么我这么说呢?因为纵使考上了北大、清华,又能怎么样呢?君不见,成千上万的清北高材生,毕业后选择出国留学,留在了美国、留在了日本、留在了欧洲,留在了澳大利亚……,他们将移民视为“成功”,将成为外国人视为骄傲。不只他们本人这么想,连他们的家长也这样想。辛辛苦苦培养出的尖子生,到最后给外国培养了。让外国人收割了人才果实,这种残酷的社会现象,折射出当代中国教育评价体系的深层矛盾——我们究竟是在培养精致的利己主义者,还是在塑造心系家国的建设者?

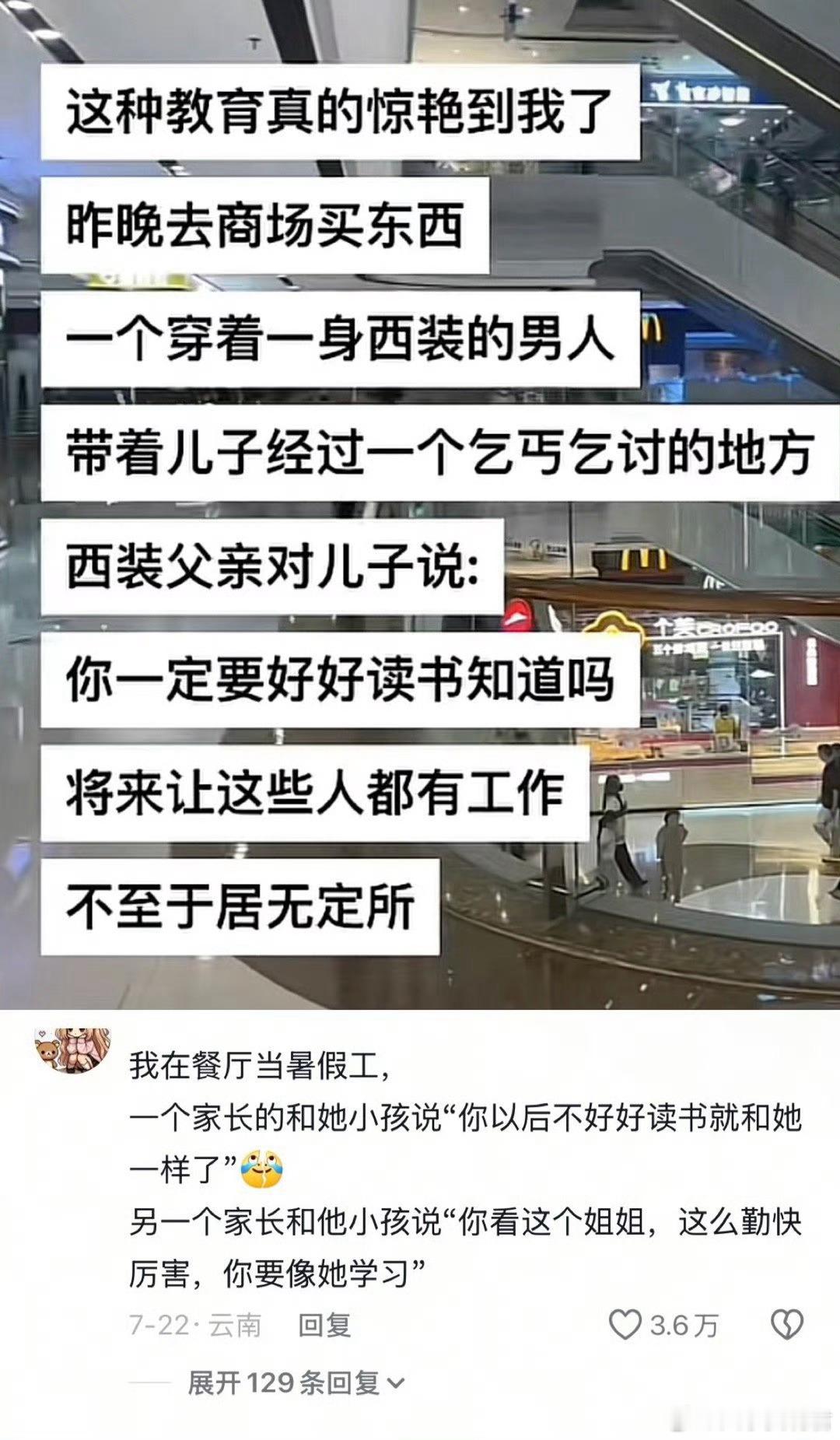

清华北大的顶尖学子大规模流向欧美发达国家的现象,恰如一面镜子,照出了当前教育激励机制的价值偏差。百万奖金背后的逻辑简单而粗暴:将教育简化为一场分数竞赛,将人生价值压缩为名校录取通知书。这种激励模式在短期内或许能催生几个"考试机器",却难以培养出真正的国家栋梁。教育本应是灵魂的唤醒,是价值观的塑造,是社会责任感的培育。当重金悬赏只锁定在"考上清华"这一结果上时,我们实际上在向年轻一代传递怎样的信号?一个人的成功优于集体的利益,名校的光环重于实际的贡献,外在的认可超越内在的价值。这种扭曲的价值观,或许正是许多顶尖人才毕业后选择远走高飞的思想根源。

历史是最好的教科书。钱学森冲破重重阻碍回国效力的选择,与他早年在交通大学接受的“实业救国"教育密不可分;邓稼先隐姓埋名投身核事业的精神,源于西南联大时期培养的家国情怀。这些真正的大师从未将个人成就置于国家需要之上。反观当下,我们的教育生态却日渐被"唯分数论"所异化。高中教室墙上"多考一分,干掉千人"的标语,高考状元“游街示众”的荣耀,无不在强化一种零和博弈的功利思维。在这种环境中成长起来的"学霸",自然容易将个人能力视为待价而沽的商品,将名校学历看作移民西方的跳板。

教育激励机制的改革,需要从"指挥棒"入手。诺贝尔奖得主詹姆斯·赫克曼的研究表明:过度依赖外在奖励会削弱内在动机。以色列的"天才教育计划"给我们提供了有益借鉴——他们在选拔资优生时,不仅考察学术能力,更重视社会参与度和价值观取向;培养过程中鼓励学生关注现实问题,而非仅仅追求学术指标。这种"全人教育"理念下成长的学生,毕业后留在国内服务的比例显著高于单纯学术导向的项目。中国的教育评价体系亟待类似的转型,将社会贡献、家国情怀等软性指标纳入考量,而非仅仅聚焦分数与名校。

重构教育价值观,需要建立多元化的荣誉体系。德国"双元制"教育给予技术人才与社会精英同等的尊重;新加坡设立"公共服务奖"大力表彰在各领域为国家做出贡献的公民。这些制度设计传递出清晰的价值导向:社会尊重的不只是学术精英,更是那些在各自岗位上兢兢业业的建设者。中国有着"三百六十行,行行出状元"的传统智慧,今天的教育激励理应回归这种多元视角。设立"社会贡献奖学金",在基础教育中融入更多社会实践,将国家需求与专业选择有机结合,这些措施都能帮助学生超越狭隘的个人成功学,看到更广阔的人生图景。

教育是国之大计,激励是指挥之棒。当我们为考上清华的学子颁发百万奖金时,是否也该为扎根西部的支教老师设立对等的荣誉?当我们追捧高考状元时,是否记得那些在实验室十年磨一剑的科研工作者?如果我们重奖的学霸最后移民成了外国人,我们该有多伤心,多无奈。一个健康的社会,应当让每个恪尽职守的人都感受到价值的认可,让每种有益于国家发展的选择都能获得应有的尊重。教育的终极目的不是生产精致的利己主义者,而是培养心怀家国的建设者。唯有重构教育激励机制,回归教育的本质,我们才能留住人才的身,更能留住人才的心。

用户17xxx13

高谈阔论讲大道理谁都会。还是现实一点吧。