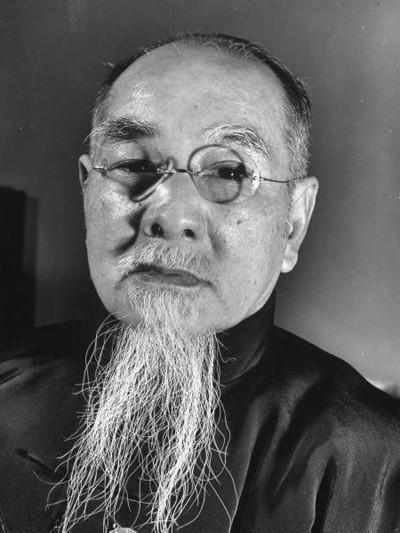

[太阳]1936年,蒋介石在西安脱险后,在南京下飞机,何应钦第一个上去迎接,蒋介石却冷漠的绕开他走到一位老者面前,忍着腰痛,深深的鞠了一躬。 (参考资料:2018-08-23 人民政协报——辛亥革命元老林森) 在中国近代史上,提起大人物,人们总会想到孙中山、蒋介石,林森这个名字,即便顶着“国民政府主席”的头衔,也常常显得面目模糊,他不像个叱咤风云的枭雄,倒像个来稳定场面的老好人。 可历史的吊诡之处就在于,有时候,稳住场面的角色,比开疆拓土的角色更难当。 林森的故事,得从他当一个“铁杆粉丝”说起,1914年,孙中山搞“二次革命”失败,流亡日本,身边冷冷清清,林森二话不说,卷起铺盖就跟了过去,在东京加入中华革命党。 孙中山看重的,正是他这份忠诚与执行力,于是交给他一个硬任务:去美洲管党务、筹经费,准备“讨袁”。 这活儿不好干,既要跟侨胞打交道,又要跟钱打交道,可林森愣是把这事办成了,他领导的国民党美洲支部,要人有人,要钱有钱,搞得有声有色,孙中山都忍不住夸它是“领袖支部”。 两年后,林森回国,继续在护法运动里出工出力,他干的不只是具体的组织工作,更重要的是为革命精神“塑形”。 1919年,他在孙中山支持下,一手操办了黄花岗七十二烈士墓的修建,还亲自编写《碧血黄花集》,在广州主持了一场声势浩大的公祭,说白了,他是在用烈士的鲜血故事,重新唤醒民国初年那份正在褪色的革命记忆。 干着干着,林森在国民党内的分量也越来越重,1923年,国民党走到了改组的十字路口,内部意见乱成一锅粥。 孙中山指定林森当“党务讨论会”主席,召集各路人马先“通通气”,这被看作是国民党改组的序曲,紧接着,他又和胡汉民等人一起被任命为临时中央执行委员,全面负责改组的筹备。 等到国民党“一大”这个里程碑式的会议召开,林森直接进了五人主席团,主持会议的次数仅次于孙中山,他顺理成章地当选中央执行委员,管着海外部。 1925年孙中山去世,林森又把全部精力扑在了给这位他追随一生的导师办后事上,从总理葬事委员会的常委,到后来的中山陵园管理委员会主任,他把这当成送别导师的最后一程,为中山陵的修建耗尽心血。 1929年那场气氛凝重的“奉安大典”,林森作为首席代表,每个细节都亲自过问,确保万无一失,这既是告慰,也是他革命生涯一个阶段的终点。 谁知,历史很快就给他安排了一个新角色,1931年底,日本侵华引发众怒,蒋介石被迫下野,国民党内蒋、汪、胡几大派系斗得不可开交。 国家眼看要散架,为了不彻底撕破脸,各派只好妥协,共同推举了一位谁都觉得“没威胁”的人物——年事已高、没兵没权的林森,出任国民政府主席。 这步棋,本来只是各派的权宜之计,谁也没想到,效果出奇地好,林森的上任,就像一个“均衡器”,一下子缓和了国民党内部持续多年的派系争斗。 他没什么野心,反而成了最大的政治资本,为之后一致对外创造了最起码的稳定,面对国难,林森的方针很明确:对内能团结就团结,对外必须抵抗。 1932年“淞沪抗战”爆发,他公开表态:“与其屈辱图存,毋宁坚决抵抗”,旗帜鲜明地给十九路军撑腰。 到了1936年西安事变,南京那边一片喊杀声,林森却顶住压力,明确表示“讨伐令不可下”,极力主张和平解决。 也正因如此,蒋介石回到南京后,忍着腰伤也要向他深深鞠躬,这一躬,谢的是救命之恩,更是对一位政治老人在关键时刻展现出的远见与担当的敬意。 全面抗战爆发后,林森作为国家元首,立场愈发坚定,他反复强调要打“持久战争”,要有“抗战到底”的决心,而对汪精卫之流的投降派,他的态度没有半点含糊,带头主张开除其党籍、全国通缉,号召“肃清汉奸”。 1941年12月9日,正是他以中国国家元首的名义,向日、德、意法西斯轴心国正式宣战,次年元旦,他又推动中国与美、苏、英等国共同签署《联合国家共同宣言》,为中国争取了世界反法西斯同盟创始国的地位。 即便在战火中,林森也没忘了为他奋斗一生的共和理念留下些什么,1939年,他牵头提议,尊称孙中山为中华民国“国父”,这个提议在1940年由国民政府正式公布,将孙中山的精神图腾永远地刻在了国家记忆里。 可惜,这位为国事操劳一生的老人,没能看到抗战胜利的那一天,1943年8月1日,林森病逝于重庆。 回顾他的一生,前期是孙中山最可靠的执行者,后期是各派势力都能接受的“粘合剂”,他不追求权力,权力却在最需要稳定的时候找到了他,他不是开天辟地的英雄,却在国家大厦将倾时,默默地当了那根顶梁柱。