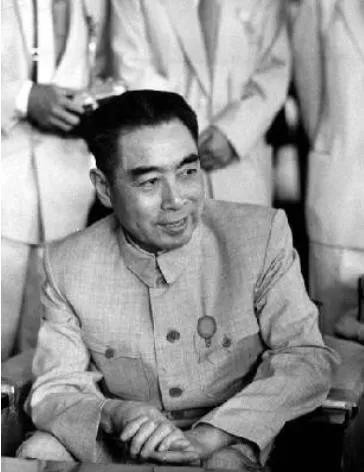

1930年,周恩来去苏联期间,斯大林非常欣赏他,表示希望周恩来担任当时的最高领导人,周恩来坚决推辞。后来谈到这个话题,他坦率地说,他不适合当一把手,而适合当助手。 其实,周恩来的魅力释放,早就从1924年回国时,就开始大放异彩!

江苏淮安那座青砖黛瓦的院子里,1898年诞生的周恩来或许不会想到,他“为中华之崛起而读书”的少年誓言会贯穿一生。

这个富裕家庭的孩子在私塾里显露出惊人的记忆力,能把《三字经》《千字文》倒背如流。

邻居们常说他眼里有股劲儿,像随时准备冲向战场的士兵,后来人们才明白,那是早慧少年对民族命运的敏锐感知。

留学日本时,周恩来在早稻田大学图书馆第一次接触到《共产党宣言》,马克思主义的火种就此埋下。

1920年赴法勤工俭学期间,他在巴黎拉丁区破旧公寓里组织“旅欧中国少年共产党”,用钢板刻印传单时油墨常糊满双手。

德国柏林街头,他操着生涩的德语向华侨演讲,有次被警察驱赶差点被捕,却笑着说:“革命总要沾点灰。”这些经历塑造了他独特的政治品格:既有理想主义的炽热,又有务实者的清醒。

1924年回国后,黄埔军校成了周恩来施展才华的舞台,26岁的政治部副主任穿着笔挺军装站在讲台上,台下坐着未来国共两党的将星们。

他设计的政治课程大胆采用辩论会形式,让学生争论“革命该走苏俄道路还是三民主义”。

蒋介石曾私下抱怨:“周恩来把黄埔生都教成了赤化分子。”但连国民党元老廖仲恺都承认,那个戴着圆框眼镜的年轻共产党人,确实把死气沉沉的军校变成了思想熔炉。

1930年莫斯科的秘密谈话至今仍是历史学者热议的话题,斯大林在克里姆林宫握着烟斗对周恩来说:“你似乎更了解国际共运。”

据苏联档案记载,周恩来当时用俄语平静回应:“每个齿轮都有它的位置。”

这种拒绝最高权力的清醒认知,在遵义会议上他坚持推举毛泽东领导红军,自己甘当“救火队长”,湘江战役后重组残部的是他,四渡赤水时保障后勤的也是他。

美国记者斯诺在《西行漫记》里写道:“周恩来像精准的钟表发条,让整个革命机器保持运转。”

抗战时期的重庆曾家岩50号,周恩来将统战艺术发挥到极致,他穿着国民党中将制服参加军事会议,转身又在地下党联络站啃着烧饼布置工作。

工商界巨头卢作孚的轮船被他用来运送药品,天主教主教雷鸣远的修道院成了地下交通站。

国民党特务头子戴笠曾无奈地说:“周恩来能把敌人的客厅变成他的会议室。”

这种化敌为友的能力,源于他对人性的深刻洞察,当苏联顾问建议用强硬手段对待民主党派时,他反问:“用手捏鸡蛋,捏碎了还怎么孵小鸡?”

新中国成立后,总理办公室那盏长明的台灯成为中南海的象征,处理邢台地震时,他蹲在废墟上给灾民分窝头;视察大庆油田,他跳进泥浆池和工人一起劳动。

工作人员整理遗物时发现,那张标注着全国两千多个县的地图,几乎每个角落都有他批注的铅笔痕。

日本首相田中角荣访华时惊讶于他对日本战国史的熟悉,他却说:“当管家的人,得记住碗柜里每只碗的位置。”

1972年确诊膀胱癌后,周恩来把工作时间从每天18小时压缩到14小时,在305医院的病床上,他强忍剧痛审批葛洲坝工程方案,颤抖的笔迹与年轻时在黄埔军校板书时的遒劲字迹形成刺目对比。

临终前他特意嘱咐:“把我的骨灰撒在江河里,活着为人民服务,死了也要看护祖国的水土。”

这让人想起1925年广州码头那个撑着油纸伞的年轻革命者,那时他刚在省港大罢工中组织十万工人,雨幕中的背影单薄却挺拔。

历史学家金冲及曾说,读懂周恩来需要两把钥匙,一把是“中华崛起”的理想,另一把是“甘居人后”的智慧。

在个人崇拜盛行的年代,他坚持认为“革命不是绣花枕头”;当极端思潮泛滥时,他用“说真话,鼓真劲”保护了大批干部。

这种将宏大理想转化为日常坚韧的能力,或许正是当代社会最稀缺的精神资源。

西花厅那株他亲手栽植的海棠年年盛开,就像那句跨越时空的誓言,真正的伟大,从来不必站在聚光灯下。