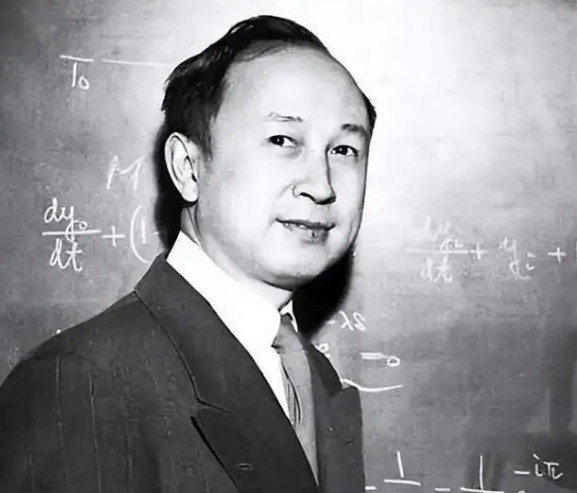

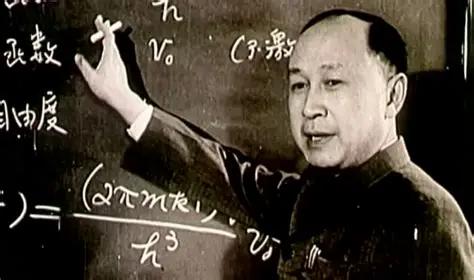

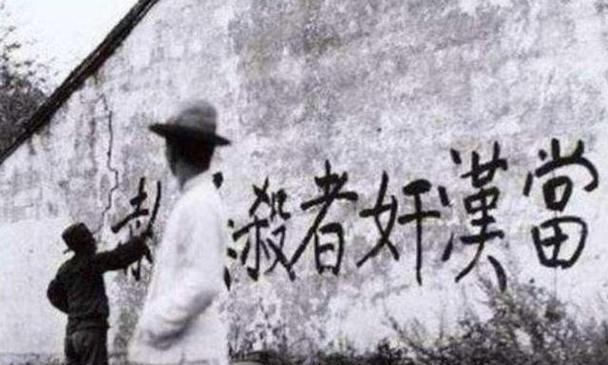

晚年的钱学森整日躺在床上,很少说话,家人都以为他得了老年痴呆,于是找来医生检查,医生询问:“钱老,100减7等于几?”谁料,钱老听后怒声呵斥道:“你知道你问的是谁?我是大科学家钱学森!”没想到,这句话却引得众人哄堂大笑。 晚年的钱老,身体确实不怎么好,常年卧床,话也变得很少。家人和身边的工作人员,看着他整日静默的样子,心里着急,这才有了请医生上门这出戏。 外人看到的,是一个衰老、虚弱的躯体。但他们看不到的,是那颗依旧在高速运转的大脑。 钱老有个习惯,保持了几十年,就是剪报。即便是躺在病床上,他每天雷打不动地要读《人民日报》、《参考消息》这些报刊。读还不算完,看到重要的文章,他会非常费力地让秘书或者家人帮忙剪下来,整理成册。 更绝的是,他还要在这些剪报旁边做批注。你以为是随便写写画画?根本不是。他用的是颤抖的手,一笔一划写下工整的楷书,分析文章里的数据,推演里面的逻辑,甚至对国家未来的发展提出自己的见解。 一个连翻身都困难的老人,心里装的还是整个国家的科技蓝图和世界格局的风云变幻。他思考的问题,早就超越了“100减7”这种层次。你问他这个,他没直接把床头柜上的书扔过去,都算是涵养好的了。 他的骄傲,来源于他对自己身份的绝对认同。这种认同,是用一辈子的奉献和成就换来的。 上世纪五十年代,钱学森在美国已经是顶级科学家,加州理工学院的终身教授,住着豪宅,开着好车,生活优渥到咱们今天很多人都难以想象。那个时候,他参与的都是美国最前沿的火箭研究,是绝对的核心人物。 可当他听到新中国成立的消息,心里那团火“腾”地一下就烧起来了。他跟妻子蒋英说:“我们该回去了,回到我们的祖国去。” 回去的路,那叫一个九死一生。美国人知道他的价值,哪能轻易放他走。先是软禁,然后是无休止的审查和骚扰。整整五年,他失去自由,精神和肉体都备受折磨。 最后,还是咱们国家用11名被俘的美军飞行员,才把他换了回来。 1955年,他踏上回国的轮船,对记者说:“我将竭尽努力,和中国人民一起建设自己的国家,使我的同胞能过上有尊严的幸福生活。” 他没有说空话。他回来的时候,中国的导弹火箭事业,完全就是一张白纸。没技术、没设备、没人才,啥都没有。 是他,带着一群平均年龄只有二十几岁的年轻人,从最基础的空气动力学讲起,一个公式一个公式地推导,一张图纸一张图纸地设计。饿了,就啃个窝窝头;困了,就在桌子上趴一会儿。 那份艰苦,咱们现在的人很难体会。但就是在那样的条件下,他们硬是用算盘和手摇计算机,把中国的导弹送上了天,把卫星打进了轨道。 “两弹一星”的成功,给当时积贫积弱的中国,注入了一剂最强的强心针。它告诉全世界,中国人,站起来了! 这份底气,就是钱学森敢对医生吼出那句话的根源。他的名字,早就和这个国家的命运,紧紧地捆绑在了一起。 今天,钱老那一代人奋斗的成果,我们正在享受。你看,中国的“天宫”空间站,现在是太空中唯一的“三室两厅”,成了全人类仰望的星辰。去年到今年,我们的“神舟”飞船接力上天,航天员在上面搞直播、做实验,就跟在地面上一样平常。 前段时间,国家公布了更宏伟的计划,比如载人登月初步方案已经确定,目标是在2030年前实现。还有探测更遥远宇宙的“觅音计划”,要去寻找地外宜居行星。 这一切,都源于钱学森当年打下的那片江山。他的遗产,不只是几个火箭型号,而是一整套科学思想、一套人才培养体系、一种不畏艰难的民族精神。 钱老晚年最忧心忡忡的,就是创新人才的培养问题。他反复提问:“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?” 这个问题,到今天,依然振聋发聩。 钱学森那一声怒吼,其实也是在提醒我们:不要用简单的、世俗的标准,去衡量那些为国为民做出巨大贡献的“大先生”。 更不要因为他们老了、病了,就忘记了他们曾经如何燃烧自己,照亮一个时代。 他的一生,极其简朴。他的稿费和奖金,绝大部分都捐了出去。开会时加个菜,他都坚持自己多掏钱,理由是“我的工资最高”。他的家里,没有什么豪华的装饰,最多的就是书。 他走的时候,很安详,没有留下任何遗言。 但正如有人评价的,他的一生,就是最好的遗言。他用自己的行动,回答了什么是爱国,什么是奉献,什么是科学精神。

用户37xxx54

众人哄堂大笑?