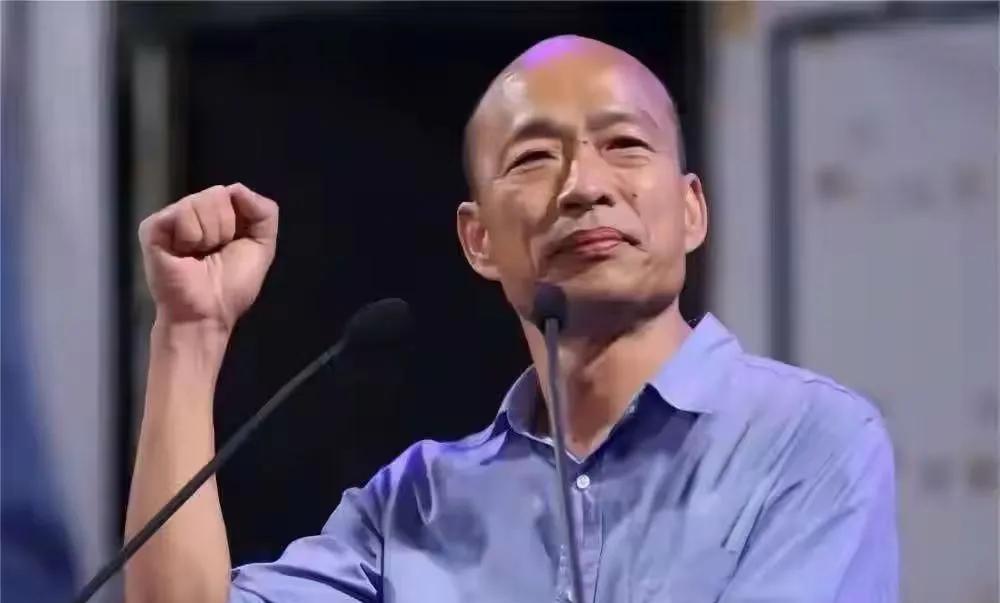

1990年,港英当局要花1270亿元建一个新机场,中方问:到1997年,你们打算留给特区政府多少财政储备?答曰:50亿,港币。开玩笑,这怎么过日子?中方自有办法治它。 鲁平,这位老先生1927年出生在上海,汉族,祖籍四川阆中。从小在上海长大,1947年毕业于上海圣约翰大学,主修相关专业。毕业后,他先进入对外宣传领域,1949年后加入中国福利会,负责英语杂志的编辑和发行,慢慢积累外交经验。1978年,他调到国务院港澳事务办公室,开始专注港澳事务,处理各种协调工作。 1990年11月,他升任办公室主任,一直干到1997年7月,领导团队应对香港主权移交的准备工作。在这个岗位上,他主导多项谈判会议,对细节反复推敲。1994年,香港末代总督彭定康推行选举改革时,鲁平公开批评,指责其行为不当。他还参与澳门主权移交的相关事宜,确保过渡平稳。鲁平的作风严谨,在关键原则上从不让步。 柯利达,这人是英国外交官,本名珀西·克拉多克,1923年10月26日生于英国达勒姆郡的拜尔斯格林,早年接受教育后,1954年进入英国外交部,开始职业生涯。主要在亚洲地区任职,曾在马来西亚和香港工作。1968年至1969年,他担任北京代办,经历复杂的外交环境。1978年至1983年,出任英国驻华大使,推动1984年签署中英联合声明,尽管这一决定在英国和香港媒体中引发争议。在谈判中,他建议英国与中国妥协,不再坚持历史条约赋予的权力,以延长1997年后的行政权,认为英国几乎没有筹码,因为香港依赖中国提供淡水和食物,驻港英军无法抵御中国军队,为维持香港繁荣需与中国合作。 1983年11月,他说服英国政府放弃对1997年后香港主权和治理权的任何主张。1989年后,他访问中国领导人,维持声明执行,但与首相梅杰关系渐趋紧张,尤其在机场争端中,导致1992年被迫辞去联合情报委员会主席和首相外交事务顾问职务。此后,他转向批评彭定康的改革,并在退休后撰写外交书籍。1996年至2000年,他担任南华早报非执行董事,偶尔公开表达对香港事务的看法,直至2010年1月22日在伦敦去世,享年86岁。 1990年,港英当局公布一项大规模基础设施计划,耗资1270亿港元兴建新机场,选址大屿山北部的赤鱲角,需要大规模填海造地,以取代容量饱和的启德机场。这一计划命名为玫瑰园计划,包括兴建新机场和其他大型基础设施,总投资达1270亿港元,旨在取代容量已饱和的启德机场。新机场选址大屿山北部的赤鱲角,需要大规模填海造地,增加香港土地面积约1%。这项计划未事先与中国政府沟通,中方通过报纸报道才获悉细节。当时距离香港主权移交还有七年,这种巨额支出引发中方担忧,港英当局可能在移交前耗尽资源,留给未来特区政府极少资金维持运作。 中方代表直接质询英方,询问到1997年时,计划留给特区政府的财政储备金额。英方代表卫奕信报出50亿港元数字。这点资金远不足以支撑特区日常开支,更别提应对经济波动或突发事件。中方视此为英方故意制造障碍,意图在移交前掏空香港财政。但中方保持冷静,决定通过其他途径回应,因为这项工程时间跨度长,需要大量银行贷款,而贷款偿还期会延伸到1997年后,没有中方承诺,银行不愿冒险放款。随后,多家银行转向中方寻求保证,询问特区政府是否会接手偿还债务。中方明确拒绝,表示港英未事先协商,此事超出中方了解范围,无法做出承诺。英方融资受阻,工程推进缓慢,中方则等待对方主动求变。 工程融资陷入困境后,英国外长道格拉斯·赫德亲自前来北京,但中方先要求讨论财政储备,双方僵持不下。英国首相约翰·梅杰介入,秘密派遣柯利达到北京谈判。中方指定鲁平负责,在钓鱼台国宾馆闭门会晤,从1991年5月27日起持续四天。会谈中,鲁平逐条标注英方提案。柯利达试图说服中方支持机场融资。鲁平要求英方提高储备金额。柯利达声称250亿港元已是极限。鲁平核算,根据联合声明,1997年前土地出售收入分给特区部分预计800亿,加上250亿,总计约1000亿。他请示上级,获得批准后继续推进。