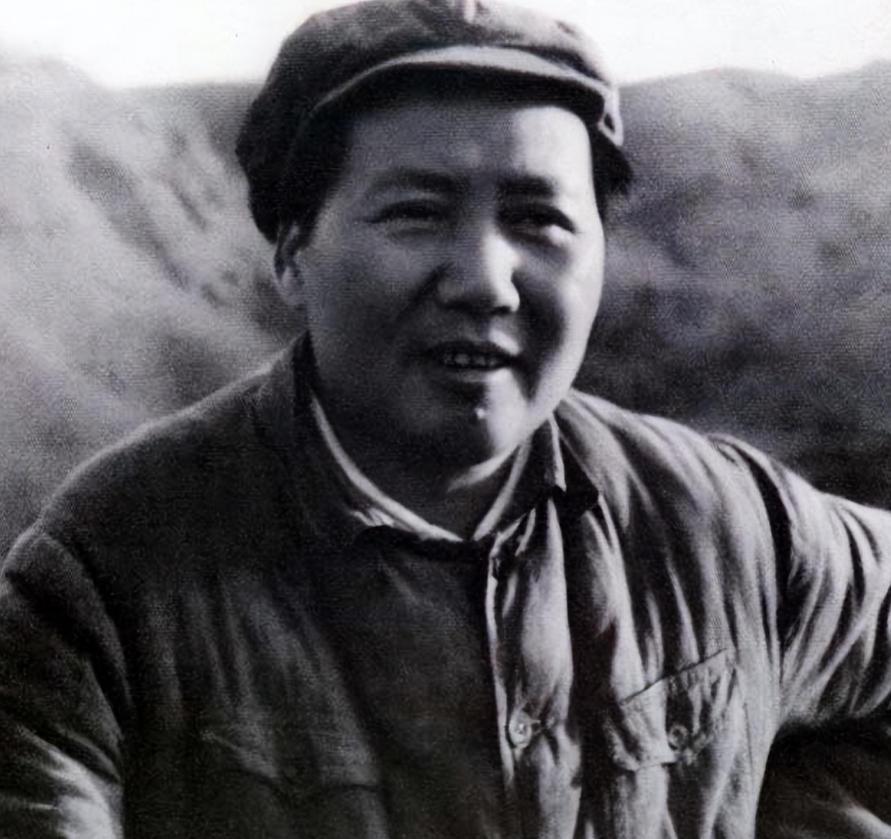

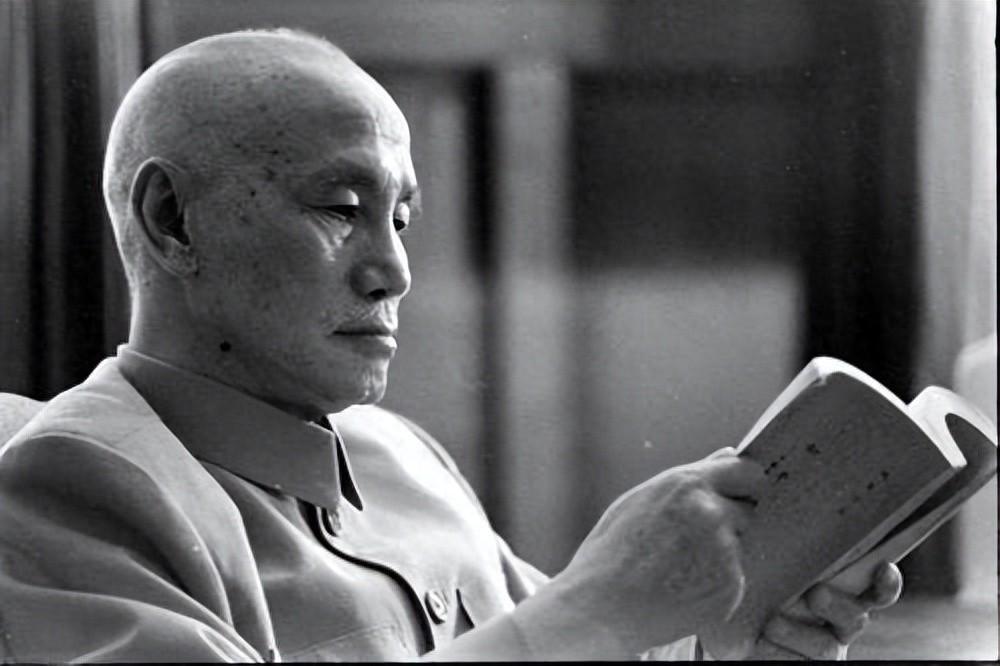

1950年,陈赓来越南做"场外指导”,第一仗就让越军奔袭4天,武元甲打电话说情:“部队太疲劳了,我看一下子很难攻上去...”,陈赓怒拍桌子:“如果这样的仗还不打,我就卷起铺盖走了” 1949年12月,胡志明已经快撑不下去了。 法国人死咬着越北几个交通咽喉,武元甲的部队几番冲击,换来的不是胜利,而是尸体。 武器差、训练散,最糟糕的是没指挥节奏。 对面是法军,那可不是散兵游勇,是真正的殖民老炮。 胡志明思来想去,得找老朋友帮帮忙。他先派了两位特使去香港见中国方面的人,信写得情真意切,金条藏在大红鱼肚子里,带着的是一封私人又不私人的求援信。 那封信写给的是周恩来和邓颖超,开头称他们“恩哥、颖姐”。 情谊这玩意儿,有时候比兵强马壮更管用。 后来,胡志明干脆亲自来了。 从越南丛林一路走到广西南宁,走了十几天,没带仪仗队,只带了真诚和焦虑。 他不是来吃饭聊天的,他是来请人“救火”的。 接待他的,是张云逸和陈赓。 这两人跟胡志明都不算陌生,尤其是陈赓。 早在广州大革命时期,三人就打过交道。胡志明当年给鲍罗廷当翻译,常出入黄埔军校,跟周恩来、陈赓打过不少交道,还一起参加过邓颖超的婚礼。 这一层旧情,换来了陈赓的“再出山”。 但这回,他不是将军陈赓,而是顾问陈赓。 任务很明确:中方不派兵,不插手战术细节,但要帮越军打赢这场“边界战役”。 7月中旬,陈赓带着顾问团悄无声息地抵达越北。 越军对中方的到来既期待又不安。一方面觉得终于有靠山了,另一方面又怕被架空。 陈赓什么都没说,一头扎进作战地图和侦察情报里。 那时候的越军,高层指挥靠气势,中层战术靠胆子,通讯靠人跑。 兵是热血的兵,打法却还是游击那一套。 有城就打,有山就躲,碰上法军重炮,连个像样的应对方式都拿不出来。 他们最想打的,是高平。 那是一座重镇,离中国不远,是法军在越北的指挥和补给节点。 拿下高平,就像切断了法国人一半的手筋。 但问题也大——高平三面有水,背靠大山,工事牢固,还有新调来的法军增援。 打是能打,就是伤不起。 越军高层摆了张地图就指着高平说:就它了,一鼓作气,打下来就解放大半边天。 陈赓没说行,也没说不行。 他让吴效闵去做了实地侦察,望远镜里看得清清楚楚:城虽小,易守难攻,敌情复杂。 这不是场可以赌的仗。 他换了个方向,手指点在地图上的“东溪”。 那个地方,离高平四十多公里,看起来不起眼,但位置刁钻。 东溪卡在中国到高平的补给线上,一旦拿下,法军必定从高平或七溪调兵援救,援军一动,就给了越军埋伏的机会。 他把武元甲叫来,边说边比划,讲了一通“围点打援”。 武元甲不太信:“你这打法,跟我们设想的完全不一样。” 陈赓笑了:“你要真想打下高平,先得把法军的援兵咬住,别让他们跑了。直接攻城,赢也只是表面风光,打完又守不住。” 他说得有理,但不是所有人都听得进去。 越军里不少人觉得陈赓太保守,连高平都不敢打,还叫什么“援军”。 尤其东溪不过几百名法军,值得这么折腾吗? 陈赓没发火,反而多次召开会议,一遍遍讲解部署、节奏、火力配合。 越军有人反问:“我们体力差,连续作战吃不消。”这时他拍了桌子:“那更不能先打硬骨头。打胜仗是最好的体能补药。” 说是这么说,真打起来还是满是磕绊。 9月16日凌晨,越军启动攻势,先打东溪北部小据点,遭到五架法军战机压制。 一开始看起来顺利,但很快就出了问题。 炮兵选的位置,是四个月前越军打过败仗的旧阵地,地上还残留着罐头盒。 窦金波察觉不对,连忙命人挖掘单人掩体。果然,法军火力压来,若不是他临时调整,伤亡恐怕会成倍增加。 这仗打了12个小时,眼看胜利在望,越军却突然下令撤退。 原因不是伤亡,而是“天亮了,怕飞机来”。 陈赓气得一夜没睡,顾问团抓紧总结问题:时间混乱、通讯脱节、部队拖延、命令传达滞后。 东溪第一次攻打失败,但不是彻底白费。 第二天晚上,调整部署,集中兵力再次进攻。 这次,守军被歼,东溪拿下。法军被撕开口子,七溪方向果然调兵增援,正落进越军设伏之中。 但真正让陈赓火冒三丈的,是后面那一幕。 法军大部队由勒巴日指挥,从七溪出发增援。途中被越军狙击,进退两难,正适合“牛皮糖战法”——缠住、不松口、慢慢咬。 但关键时候,武元甲一句话打断了节奏:“部队打了四天太累,想歇一歇。” 陈赓当场就炸了:“如果这样的仗都不打,我就卷起铺盖回国!” 在陈赓的坚持下,308师继续追击,勒巴日被俘,高平随后失守。 战果清晰:歼敌五千人,打通越中边境交通线。 中国的援助物资再也不用绕路,可以直达越北战场。毛泽东发电庆贺,语气不多,却足够分量:“越军大胜,极慰。”这场胜仗,不只是越南的转折,也是中国军事顾问制度的试水之作。 没有直接出兵,却能通过智力与经验输出来帮一个国家赢下关键战役。