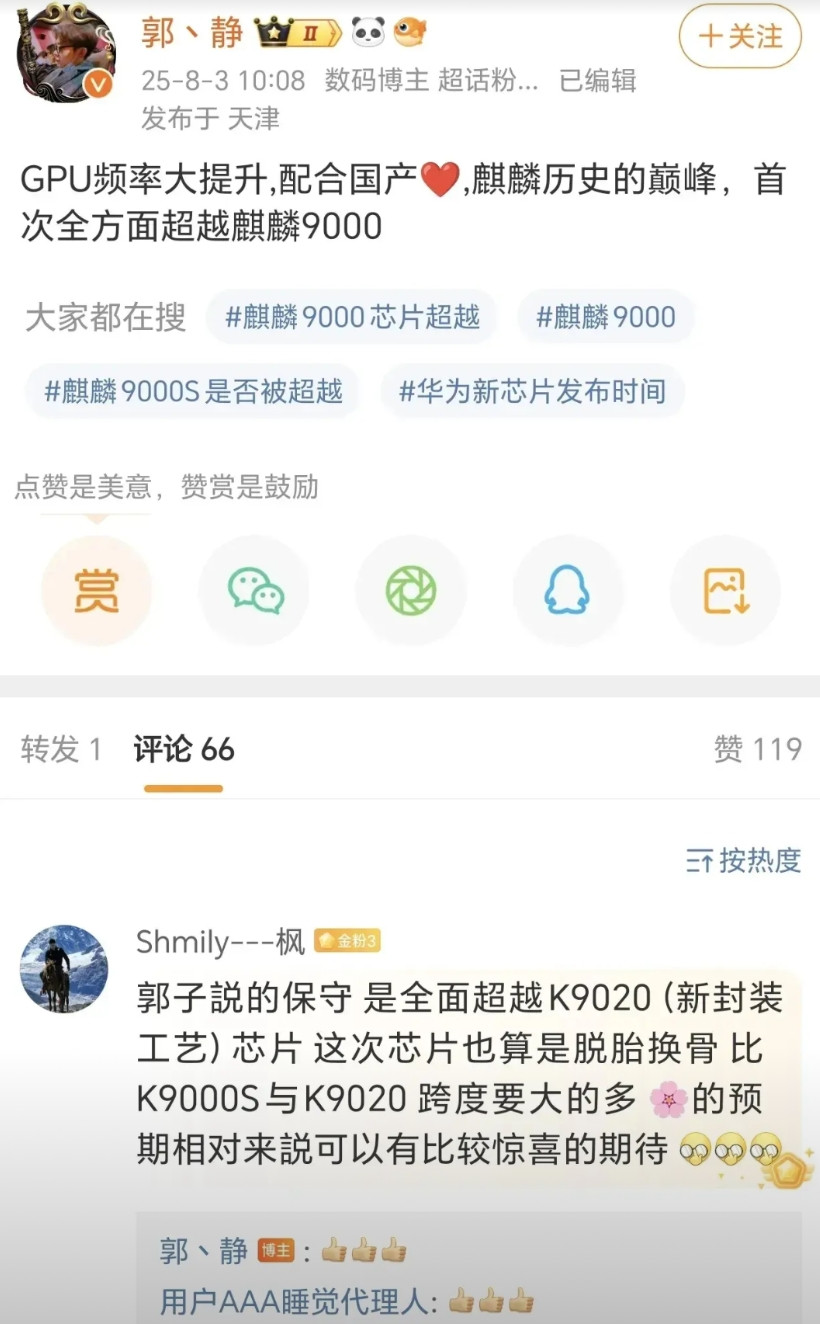

剑指英伟达!华为不按常理出牌,四芯片封装专利曝光,为什么总是华为? 2025年7月的最后一周,半导体行业上演了戏剧性的一幕:中国国家网信办约谈英伟达,要求其就H20芯片的安全漏洞作出说明。 而就在前不久,华为正式公布了一项足以改写行业规则的专利——四芯片封装技术。 这场看似巧合的时间线交织,实则是中美科技博弈的最新注脚,也让华为再次站在了全球半导体产业的聚光灯下。 这项被称为“四晶片”的封装技术,说白了就是把四个独立的小芯片像搭积木一样拼在一起,通过特殊的连接技术让它们协同工作。 传统的芯片封装就像盖平房,最多叠两三层,而华为这次直接盖起了“小洋楼”,不仅能垂直叠放,还能水平拼接,大大提升了芯片的集成度。 更绝的是,华为用的是中芯国际的14nm成熟工艺,虽然制程不算最先进,但通过巧妙的设计,性能能逼近5nm单芯片水平,成本却低了四成。 这就好比用普通钢材造出了跑车发动机,既省钱又能跑。 华为这招直接戳中了英伟达的软肋。英伟达的H100 GPU虽然性能强劲,但依赖台积电的先进制程和海外供应链,就像高楼大厦建在别人的地基上,随时可能被抽走砖头。 而华为的四芯片方案从设计(海思)、制造(中芯国际)到封装(长电科技)全流程自主可控,彻底摆脱了对美国设备的依赖。 这种“农村包围城市”的策略,和任正非之前说的“用叠加和集群方法弥补制程差距”不谋而合。黄仁勋虽然嘴上说“AI是并行问题,更多芯片可以弥补单卡性能不足”,但心里估计已经开始打鼓了。 英伟达在中国市场的尴尬处境,折射出这场博弈的复杂性。尽管美国政府在8月突然松绑H20芯片出口,但中国监管机构对其安全性的质疑却让市场陷入观望。 英伟达在声明中反复强调“芯片无后门”,但拿不出源代码审计等关键证据,就像卖手机的说自己手机没监听功能,却不让用户拆开检查,谁能信? 这种信任危机直接反映在市场数据上:2025年第二季度,英伟达在中国AI芯片市场的份额已从2023年的66%下滑至54%,而华为昇腾系列的出货量预计突破70万片,占据国内35%的市场份额。 这就像一场拔河比赛,绳子正慢慢向中国这边倾斜。更深层的矛盾在于,美国的出口管制政策正在反噬自身利益。 2025年1月出台的《人工智能扩散出口管制框架》本想卡住中国AI发展的脖子,却导致英伟达库存积压55亿美元,股价一度下跌6%。 而华为的技术突破反而加速了中国半导体产业链的自主化进程:中芯国际的N+2工艺已用于麒麟9020芯片制造,长电科技的4nm封装技术实现量产,国产HBM内存也在昇腾910D中得到规模化应用。 这就像武侠小说里的“吸星大法”,美国越是打压,中国反而吸收得越快,把外来的压力转化成了自身的内力。这场技术博弈的本质,是两种发展路径的较量。 英伟达代表的“先进制程优先”模式,就像追求豪华跑车的顶级配置,每一个零件都要做到极致。 而华为选择的“架构创新+生态重构”路径,更像是打造一辆实用的越野车,通过优化底盘和悬挂来适应各种路况。 当英伟达H20芯片因安全争议在中国市场遇冷时,华为的昇腾910D已在政务云、智能电网等关键领域实现规模化部署。 虽然昇腾的CANN架构在软件生态上还有短板,但通过兼容CUDA-X的部分接口,正在降低用户迁移成本,就像给新手机装个旧手机的SIM卡适配器,让用户能平滑过渡。 站在2025年的时间节点回望,华为的四芯片封装技术不仅是技术突破的里程碑,更是中国半导体产业破局的缩影。 当美国试图用出口管制筑起高墙时,中国企业正通过封装创新、供应链重构和生态建设,在“后摩尔定律”时代开辟出一条独特的发展道路。 这场博弈远未结束,但华为的选择已经证明:在科技竞争的战场上,真正的胜利往往属于那些能够打破常规、重构规则的创新者。 就像当年的高铁和5G,中国半导体产业正在用自己的方式告诉世界,只要找准方向,一步一个脚印,再高的山也能登顶。