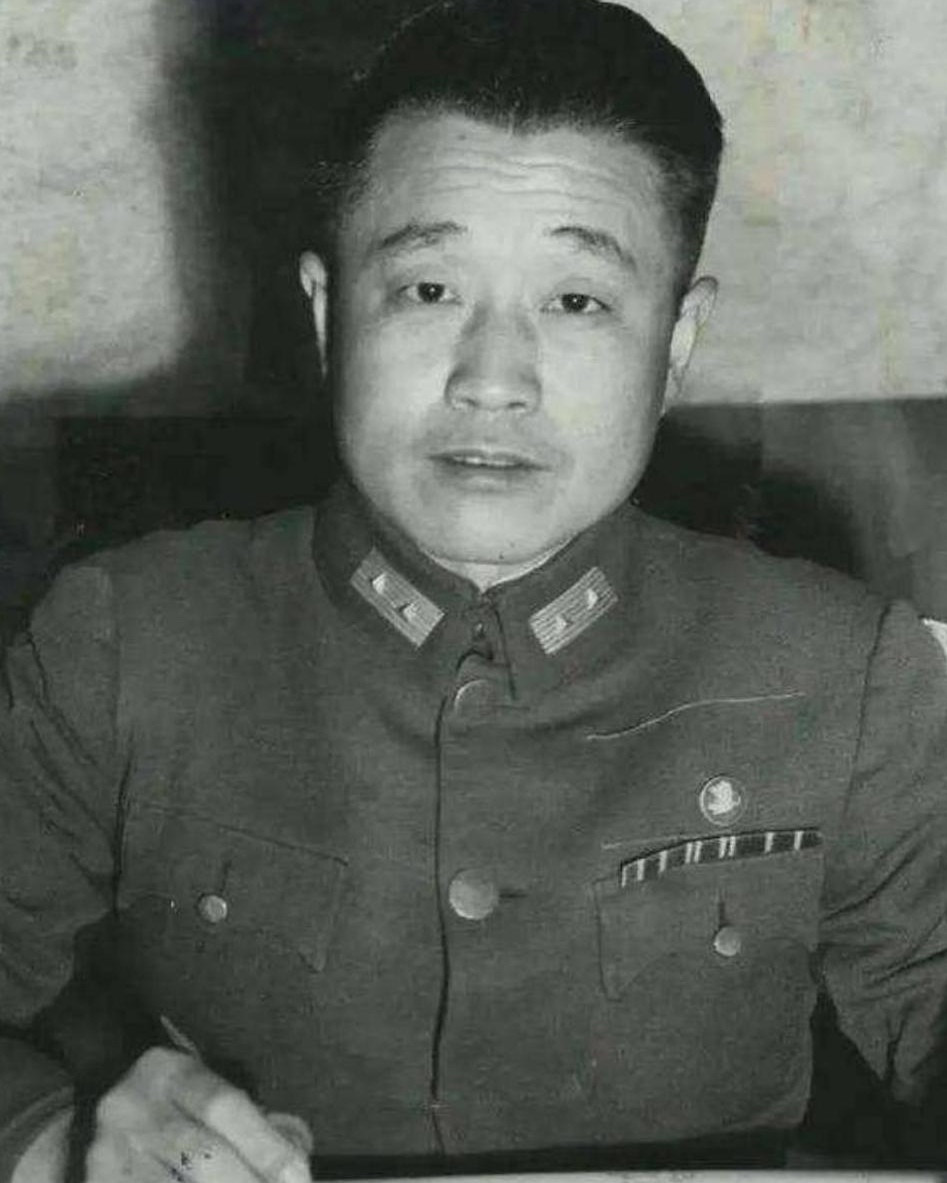

台湾中天主持人卢秀芳,常评两岸新闻,挺敢说。2019年福建展会上,她掏出老照片说:“这是我爸,当年是抗美援朝志愿军。”这话在台湾炸了锅:这个在镜头前点评两岸新闻的女主播,父亲竟然是志愿军! 卢秀芳总说,父亲卢会亭的故事像一串沉甸甸的钥匙,打开了她心里那扇通往山东老家的门。 这把钥匙,也悄悄塑造了她对孩子的期许,让那些藏在岁月里的家国记忆,顺着血脉慢慢流淌。 卢会亭的军旅生涯,是刻在骨头上的印记。 1947年,山东诸城的大喇叭喊着“保家卫国”,19岁的他挑着铺盖卷跟同村六个后生报了名。 后来他常跟女儿们比划,当时的灰布军装有多合身,奶奶连夜缝的平安符贴在胸口有多暖。 1950年深秋,火车刚到丹东,江对岸的炮声就像闷雷滚过来,连长说“咱们去朝鲜,是为了子孙后代不用再打仗”,这话他记了一辈子,也跟卢秀芳念叨了一辈子。 长津湖的雪有多冷,上甘岭的坑道有多暗,卢会亭没说过具体的苦,只说过穿插美军陆战一师时,战友们冻得硬邦邦的手指还扣着扳机。 守坑道那七天七夜,压缩饼干碎屑掉在地上,大家都要捡起来分着吃。 这些碎片式的描述,成了卢秀芳童年睡前故事的固定章节。 她小时候趴在父亲膝头,看着他胳膊上那道金城战役留下的伤疤,总想问“疼不疼”,却又怕打断那些带着硝烟味的回忆。 1953年那个夏天,流弹击中卢会亭时,他脑子里闪过的是老家村头的老槐树。 在巨济岛战俘营里,美军逼他们选“去台湾还是回大陆”,有人因为说想回家被打断了腿。 他后来跟卢秀芳说,当时想着“留得青山在”,总有一天能踩着泥土回诸城,所以在那张遣返名单上画了圈。 1954年坐船去高雄,他扒着船舷看巨济岛越来越小,口袋里还揣着那张磨得发白的平安符。 高雄的眷村里,山东话、河南话、四川话混在一起,像一锅熬了几十年的杂粮粥。 卢会亭住的那间小屋里,墙上贴着手绘的大陆地图,诸城的位置被红笔圈了又圈。 卢秀芳上小学时,父亲翻出压箱底的旧地图,指着一个小点说:“你奶奶家就在这儿,村口那棵老槐树,我小时候常爬上去掏鸟窝。” 她当时不懂为什么父亲说这些时,声音会发颤,只记得阳光透过窗户,在地图上投下的光斑慢慢移动,像父亲眼里打转的泪。 1970年代,卢会亭得肺病躺在床上,喘着气拉过女儿们的手。 他说不出太多话,只是反复摩挲着卢秀芳的手背,眼神望着北方。 弥留之际,他扯着大女儿卢秀燕的衣角,又看看小女儿卢秀芳,嘴唇动了动,最后挤出一句“别忘了……老槐树”。 父亲走后,卢秀芳把那张旧地图折好,放进了抽屉最深处。 她后来进了东森电视台,跑民生新闻时,总不自觉地在市井百态里找父亲描述过的影子。 有次采访夜市,看到卖煎饼的摊子,突然想起父亲说过“老家的煎饼卷着大葱,能香到骨子里”,站在摊前愣了半天,眼泪差点掉下来。 2005年跟拍连战访陆,卢秀芳第一次踏进人民大会堂。 白岩松那句“欢迎台湾来的同行”,让她突然想起眷村里那些操着各地方言的老兵,原来两岸的人,说话时眼里的温度是一样的。 从那以后,她跑遍了大陆的很多地方,看神舟六号飞天时,想起父亲说的“打得一拳开,免得百拳来”。 走青藏铁路时,望着窗外掠过的草原,琢磨着要是父亲在,肯定会说“你看咱们国家多神气”。 有了孩子后,卢秀芳也学着父亲的样子,讲那些带着乡音的故事。 2019年去山东诸城,站在那棵老槐树下,卢秀芳突然懂了父亲的执念。 那一刻,她掏出手机给孩子发了张照片,配着文字:“这是爷爷常说的老槐树,咱们的根在这里。” 现在的卢秀芳,办公桌上摆着父亲的照片,旁边放着孩子画的老槐树。 主持节目时聊到两岸,她总爱说些家长里短的故事,眷村里老兵们凑在一起包饺子,谁家孩子考上大陆的大学,谁家找到了失散多年的亲戚。 这些事里,藏着她想告诉孩子的道理,有些东西比语言更有力,就像父亲胸口的平安符,就像那棵站在村口的老槐树,安安静静地,却把根扎得很深。 她带孩子去参加两岸交流活动,指着展柜里的旧战俘证说:“这些爷爷们不是坏人,他们只是想回家。” 孩子似懂非懂地点头,伸手去摸展柜玻璃,手指划过那些泛黄的字迹。 卢秀芳看着这一幕,突然觉得父亲当年的坚持,好像有了新的模样,不用刻意说什么大道理,只要让孩子知道,自己从哪里来,根在哪里,那份牵挂就不会断。 卢秀芳知道,父亲的故事还会继续讲下去。 或许有一天,孩子会带着自己的孩子站在老槐树下,指着树干上的纹路说:“这是太爷爷常念叨的地方。” 到那时,那些藏在血脉里的情感,就真的像老槐树的根须,在时光里悄悄蔓延,把两岸的土地连得更紧了。

台湾中天主持人卢秀芳,常评两岸新闻,挺敢说。2019年福建展会上,她掏出老照片说

星球拾光

2025-08-09 11:39:00

0

阅读:39