1975年,在功德林关押25年之久的军统特务周养浩被特赦出狱,国家准许他去任何地方,可他重获自由后提出的第一个要求,就是去台湾投奔蒋介石,最终是否如愿呢?

这个曾经令无数人闻风丧胆的"书生杀手",此刻正站在人生的十字路口——新中国政府宣布,所有特赦人员可自由选择去往任何地方。

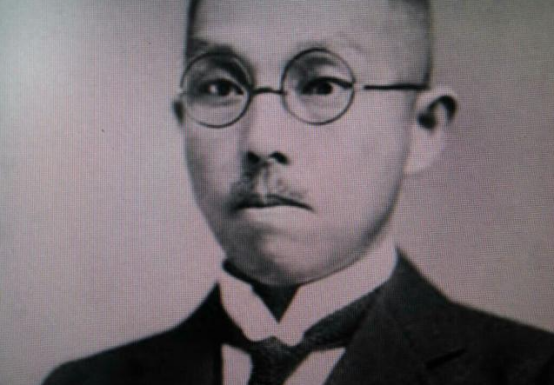

周养浩推了推圆框眼镜,在登记表上毫不犹豫写下"台湾"二字,这个决定让负责登记的干部愣了几秒钟,毕竟在功德林接受改造的战犯中,九成以上都选择留在大陆。

但干部还是按照政策给他办理手续,还特意多塞了两百元港币当路费。

站在罗湖口岸的界碑前,他摸着兜里崭新的通行证,仿佛又回到了二十五年前那个改变命运的冬天。

时间倒回1949年12月的昆明巫家坝机场,穿着呢子大衣的他正在贵宾室里焦躁踱步。

停机坪上挤满了裹着貂皮大衣的官太太,装满金条的皮箱在舷梯旁堆成小山。

忽然间,候机楼外传来整齐的脚步声,起义将领卢汉的卫队把机场围得水泄不通,当刺刀抵住后腰时,周养浩下意识摸了摸藏在袖口的氰化钾胶囊,终究没敢咬破——这个亲手杀害杨虎城将军全家的刽子手,终究还是怕死的。

在重庆白公馆的铁窗里,周养浩经历了人生最漫长的夜晚。

他记得那间牢房曾经关押过叶挺将军,青砖墙上还留着用指甲刻的《囚歌》。

每当月光透过铁栅栏照进来,他总会对着墙上的字迹发呆。

管教干部送来的《人民日报》上,杜聿明、王耀武等老同事陆续获得特赦的消息,像针尖刺痛着他的神经。

可每当被提审时,他依旧梗着脖子用法律条文诡辩,把杀害杨虎城说成"执行上峰命令"。

转押北京功德林后,他成了管教干部最头疼的"刺头",别人排队领窝头他偏要插队,学习会上别人记笔记他偏要写旧体诗。

有次放风时看见沈醉在菜园里浇水,他故意把刚领的搪瓷缸摔在地上:"沈兄倒是改造得快,忘了当年咱们在渣滓洞审共党的威风了?"

这话惹得在场所有人怒目而视,也让他成了整个功德林最不受待见的人。

1975年3月,当广播里传来"全部特赦"的消息时,正在抄写《矛盾论》的周养浩手一抖,钢笔尖在纸上洇出大团墨迹。

他死死攥着特赦通知书反复确认,生怕这是场荒诞的梦。

更令他震惊的是政策说明会上那句:"愿意去台湾的同志,政府提供路费。"

这句话像电流般击中他的脊椎——二十五年来,他无数次梦见自己穿着笔挺军装向蒋介石敬礼的画面。

在香港的廉价旅馆里,他度过了人生最煎熬的四个月,每天清早他都去中环的电报局,花五毛钱给台湾"大陆灾胞救济总会"拍电报。

等回电的日子,他就蹲在维多利亚港的防波堤上,看往来台湾的货轮拉起汽笛。

直到夏天最热的那天,邮差送来封盖着青天白日徽章的信件,上面冷冰冰写着:"周先生所请与现行政策不符,歉难照准。"

站在闷热的房间里,六十九岁的老特务突然放声大笑,笑着笑着就咳出了眼泪。

在美国洛杉矶的养老院里,周养浩常常戴着老花镜给孙子们讲古,说到1986年那个轰动华人圈的新闻时,老人总会激动地拍轮椅扶手:"那段克文真不是东西!"

当时有个叫段克文的特赦战犯,为了讨好美国国会,竟编造说功德林的犯人天天挨鞭子。

周养浩连夜联系《世界日报》,当着记者面撩起裤腿:"我在功德林得了静脉曲张,管教干部专门给我配了弹力袜,这叫虐待?"

晚霞染红太平洋时,护工会推着周养浩在花园散步,有次路过中文书店,他看见最新出版的《沈醉回忆录》摆在橱窗显眼处。

书里详细记载着当年他们"军统三剑客"的往事,却唯独没提1975年特赦时两人最后的对话。

其实那天在功德林大门口,沈醉曾拉着他的手劝:"老周啊,留下吧,政协文史办正缺懂民国司法的人。"

可他甩开老同事的手头也不回:"蒋公还在台湾等着我呢!"

1990年圣诞节前夜,周养浩在睡梦中安静离世,子女整理遗物时,在床头柜暗格里发现个铁皮盒子。

里面除了泛黄的台湾入境申请,还有张1960年代功德林颁发的"劳动能手"奖状。

最底下压着张剪报,是1975年《人民日报》关于特赦的报道,毛主席批示"都放了吧"四个字被红笔重重圈起。