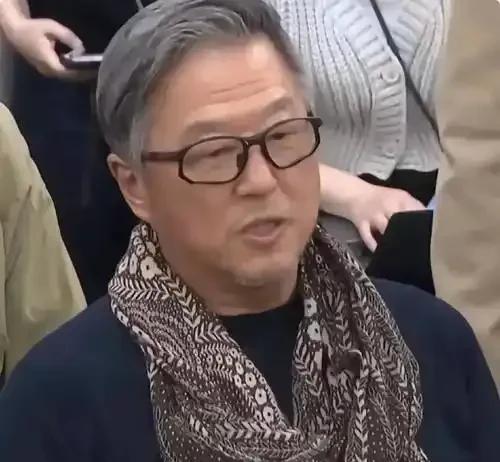

影帝梁家辉曾经在节目上谈到爱国情结,他毫不留情表示 “我觉得香港人其实挺可悲的,被英国人统治了一百多年,在回归以前,我们这一辈人很缺乏对祖国的概念!” 这句话像一根针,刺破了殖民历史留下的那层模糊的膜。 1960 年代的香港小学课堂里,梁家辉和同学们每天要对着英国国旗敬礼,课本上印着 “大英帝国海外领地” 的字样,而中国的版图在地图上只是一块模糊的色块。 老师教他们背诵莎士比亚的诗句,却绝口不提岳飞、文天祥;教他们计算英镑与先令的换算,却不告诉他们长城有多长,黄河流向何方。 这种教育像精心修剪的盆景,让本土的根须在不知不觉中枯萎。 街头的符号更在强化这种割裂。尖沙咀的钟楼刻着 “1910”,那是英国殖民者建造的纪念碑;中环的银行大厦顶端飘着米字旗,门口的警卫穿着英式制服;连凉茶铺的招牌,都有一半写着英文译名。 有次梁家辉跟着父亲去油麻地,看到一个卖糖画的老人被警察驱赶,只因为 “妨碍了英国绅士的通行”。他那时不懂什么是殖民,只觉得黄皮肤的人好像天生矮一截。 这种 “缺乏概念” 渗透在生活的缝隙里。1970 年代,梁家辉在 TVB 当演员,拍古装剧时穿的龙袍要送到英国领事馆审批,理由是 “避免冒犯王室”。 有次剧组要拍一场 “祭孔” 的戏,道具组找不到像样的孔子画像,最后只能用一张模糊的印刷品代替 —— 那时的香港,儒家文化的痕迹比西方节日的装饰还要稀薄。 他第一次听到《义勇军进行曲》,是在一部内地电影的片段里,身边的同事还在笑 “这歌太土了”,没人知道那是国歌。 但血脉里的东西终究藏不住。每年春节,梁家辉的母亲总会偷偷包酸菜饺子,说 “这是老家的味道”;街坊里的老人去世,一定要请道士做场法事,哪怕英国牧师再三劝阻;1976 年唐山大地震的消息传来,皇后大道上的华人自发捐款,钱箱前的长队排了整整三条街。 这些被殖民当局视为 “落后习俗” 的坚持,其实是文化基因的顽强复苏,像石缝里的草,在压制中悄悄生长。 1984 年《中英联合声明》签署那天,梁家辉正在拍摄《垂帘听政》。 片场的收音机里播放着谈判结果,饰演咸丰帝的他突然对着镜头说不出台词 —— 他意识到,自己演了那么多中国皇帝,却连 “中国人” 这三个字的分量都没真正弄懂。 那天收工后,他去书店买了一套《中国通史》,书页里夹着的报纸上,有港人举着 “我们要回家” 的标语游行,照片里的人眼神迷茫,却带着一丝期待。 回归前夜的香港,空气中弥漫着复杂的情绪。有人在街头烧英国国旗,有人忙着把资产转移到海外,还有人聚在维港边,等着看五星红旗升起。 梁家辉带着女儿站在人群里,当国歌响起时,他突然发现身边的老人在抹眼泪,年轻人在跟着哼唱,连平时傲慢的英国警察都立正站好。 那一刻他懂了,“祖国” 不是课本里的词,是无数人血脉里的牵挂,只是被历史的尘埃盖得太久。 这些年的变化藏在细节里。香港中学的历史课上,“中国史” 终于不再是选修课;地铁里的报站先用粤语,再用普通话,最后才是英文;年轻人去深圳创业、去北京上学,回来会说 “内地的高铁比香港地铁快多了”。 梁家辉带着孙女去参观故宫,小女孩指着九龙壁问 “这是不是比迪士尼城堡厉害”,他笑着点头,眼眶却湿了 —— 那是他小时候连图片都少见的文化符号,如今成了孩子眼里的骄傲。 殖民留下的伤口需要时间愈合。仍有人在街头喊着割裂的口号,仍有人觉得 “香港人” 与 “中国人” 是对立的身份,但更多人在经历中明白:背靠祖国的香港,才能在风暴中站稳脚跟。 就像梁家辉在一次访谈里说的:“可悲不可悲,要看我们自己愿不愿意找回根。一百多年的殖民史算什么?我们的文明有五千年呢。” 维港的夜景依旧璀璨,只是如今的灯光里,多了五星红旗的倒影。那些曾经 “缺乏祖国概念” 的香港人,正在用脚步丈量故土,用眼睛重新认识祖国。 梁家辉的话,不是对过去的抱怨,而是对未来的提醒:身份认同从来不是天生的,需要一代又一代人主动去连接、去拥抱。