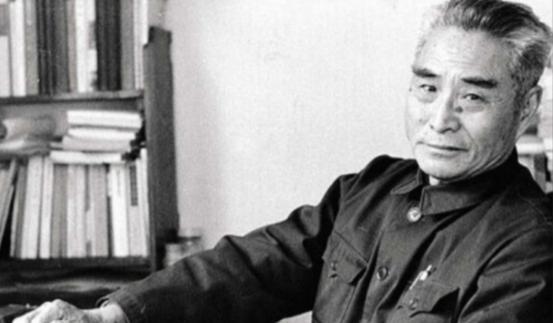

1983年12月,原国民党中将黄维,在拿到落实政策的房款后,决定出钱给当年随他抗战时阵亡的部下修个纪念碑。 黄维的特赦是国家政策的一部分,那时候新中国刚成立十年,特赦这些旧军官是为了团结更多人,参与建设。 他在政协工作,主要编纂文史资料,涉及抗日战争的各种细节,比如部队番号、战役过程、阵亡名单啥的。他利用自己亲身经历,提供不少第一手材料,帮助整理国民党军队在抗日的贡献,避免历史遗漏。 晚年他还参与一些会议,讨论历史问题,态度挺配合,没闹啥矛盾。1983年,国家落实政策,给一些老干部补偿房产款,黄维也领到一笔,那时候他79岁,身体还行,但退休在家。 拿到这笔钱,黄维没想着给自己花,而是决定用来修纪念碑,给当年在淞沪会战阵亡的部下立个记号。 为什么选这个事?因为罗店那仗是第六十七师最惨烈的,很多人牺牲在那片土地上,他觉得该给他们个交代。碑址定在罗店镇,当地政府支持,他联系官员,讨论设计方案。 碑用花岗岩建,高耸简单,上面刻阵亡官兵姓名,还有铭文记录战役梗概。资金主要来自他的补偿款,建设从选址到完工,花了好几个月,工人挖地基,运石材,刻字,一步步推进。黄维亲自监督,确保细节准确,姓名列表核对多次,避免出错。 这个碑的意义不小,它不光是块石头,更是抗日历史的见证。罗店会战是淞沪会战的一部分,那仗牵制了日军主力,让国际社会看到中国抵抗决心。 黄维的部队在那贡献大,牺牲也多,碑立起来后,当地人开始重视这段历史。学校组织学生参观,老师讲抗战知识,学生了解国民党军队在抗日中的作用,避免历史单一化。 历史学者也来研究,推动更多资料公开。黄维通过这个事,表达了对旧部下的敬意,也融入新社会,晚年他继续写文史材料,参与讲座,分享抗日经验,强调和平重要。 黄维的一生挺曲折,从黄埔学生到国民党中将,再到战犯改造,最后特赦当文史专员,跨度大。他在抗日中立功不假,但内战中站在国民党一边,导致被俘。 特赦后,他适应新环境,没抱怨,专注工作,这点让很多人佩服。纪念碑建成后,影响扩大,罗店成了教育基地,吸引游客和研究者。 每年有活动缅怀抗日英烈,黄维的努力让更多人记住那段血战。1989年他去世时,85岁,留下不少回忆录,供后人参考。他的故事告诉大家,历史复杂,人的一生得看全貌,别只盯一方面。 话说回来,黄维建碑这事,搁现在看,也挺接地气的。一个老人,用有限的钱做点实事,缅怀战友,这不比乱花钱强?抗日战争是中国人共同打的,国民党军队也出了力,这点得承认。 黄维从留学德国回国参战,到晚年修碑,都在为历史留痕。大家想想,如果换你拿到笔意外之财,会怎么用?或许也该学学这种精神,多为公共事出力。黄维的经历还提醒人,战争残酷,和平来之不易,得珍惜现在的生活,避免重蹈覆辙。 晚年黄维身体渐衰,但没停下脚步,继续编书,整理档案。他的文史工作帮国家保存了不少抗日资料,比如第六十七师的作战记录,淮海战役的细节啥的。 这些材料后来出版,供学者用。碑的影响也持续,当地政府维护它,周边种树绿化,成了景点。学生参观时,学到全面历史,不光共产党抗日,国民党也打过硬仗。 这促进了两岸交流,台湾一些老兵后代也来凭吊。黄维去世后,他的子女继承意愿,继续宣传抗日精神,避免遗忘。