1938年,一位中国老兵瞅见对面日军阵地上,有个东西一闪一闪的,老兵毫不迟疑,朝着那东西就是一枪。没想到,这一枪却让日本举国哀悼。

那年的庐山战场,硝烟裹挟着山间的雾气,中国军队和日军在这片险峻的山岭间展开了一场无声的角力。

双方阵地相隔不远,彼此都能听到对方挖战壕的声响,却谁也不敢轻举妄动,那天中午,阳光刺破云层,照在锈迹斑斑的钢盔和枪管上,反射出零星的光点。

一位满脸风霜的老兵正伏在战壕边缘,用一副磨得发花的望远镜扫视对面日军阵地,他的手指关节粗大,布满了冻疮和裂口,那是常年握枪留下的痕迹。

突然,镜片里闪过一道刺目的亮光,像夏日里晃眼的刀锋,老兵眯起眼睛,调整焦距,发现那竟是一顶日军军官的钢盔,那人正站在高处挥舞军刀,对着士兵们大声训话,钢盔在阳光下随着动作不停闪烁,像黑夜里的萤火虫一样扎眼。

老兵放下望远镜,嘴角扯出一丝冷笑,他太熟悉这种场景了,日军指挥官总喜欢站在显眼位置耀武扬威,以为中国军队的破旧步枪打不到那么远。

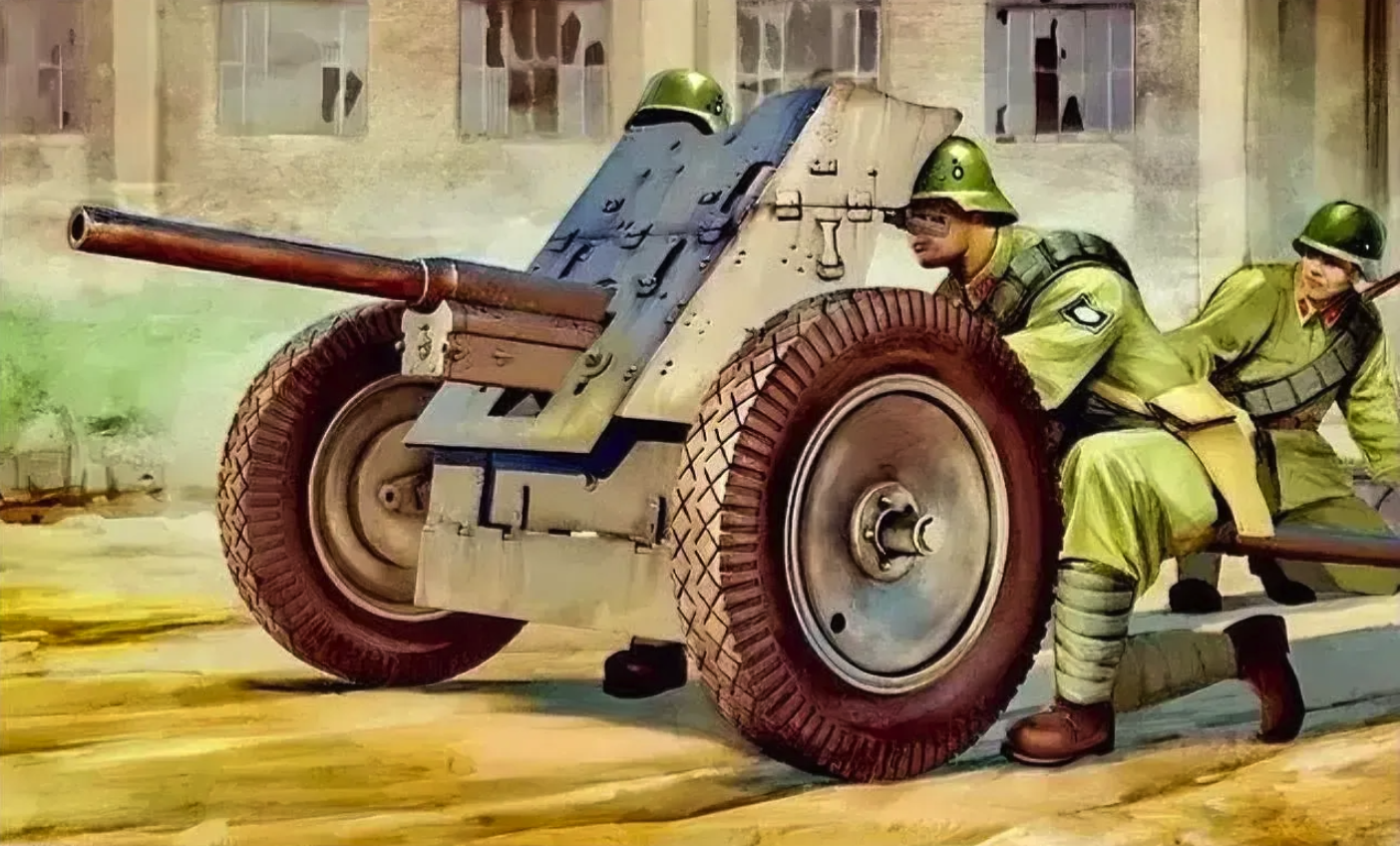

他转身拍了拍身旁年轻士兵的肩膀,指了指对面阵地上那个晃动的光点,年轻人愣了几秒才反应过来,赶紧递过一支缴获的日军三八式步枪。

老兵把枪架在沙袋上,脸颊贴着枪托,呼吸逐渐放缓,山风掠过他的鬓角,吹散了额前的汗珠,他的视线里只剩下那个跳动的光斑,手指稳稳扣住扳机。

枪声在山谷里炸开,惊起一群飞鸟。对面阵地上,那个挥舞军刀的身影突然僵住,像被抽走了线的木偶,直挺挺栽倒在地。

日军阵地瞬间乱作一团,士兵们像无头苍蝇般四处奔逃,有人扑向倒下的军官,有人慌乱地架起机枪盲目扫射。

中国军队的阵地上却爆发出压抑的欢呼,战士们互相捶打肩膀,眼睛里闪着光,他们不知道这一枪打中了谁,只知道敌人乱了阵脚就是胜利。

老兵把枪还给战友,拍了拍枪管,仿佛那只是他日常狩猎中的普通一枪,直到夜幕降临,日军营地反常地没有发动报复性进攻,反而点起了篝火,隐约传来低沉的诵经声。

第二天清晨,雾气还未散尽,侦察兵带回一个令人震惊的消息,对面日军营地挂满了白幡,士兵们臂缠黑纱,连军旗都降了半旗。

后来从俘虏口中才得知,被击毙的竟是日军第101联队联队长饭冢国五郎,此人在日本国内被吹捧为“军神”,报纸上连篇累牍报道他的“赫赫战功”,甚至专门拍摄过他挥舞军刀的照片刊登在杂志封面。

他的死讯传回日本后,东京各大报纸头版刊登讣告,陆军省发布正式阵亡公报,更有激进团体在靖国神社前举行悼念仪式。

这个结果连开枪的老兵自己都没想到,他原本只想打掉一个嚣张的指挥官,却意外击碎了日军的士气图腾。

这场看似偶然的狙杀背后,藏着中国军人用鲜血换来的经验,淞沪会战后,日军将领普遍认为中国军队缺乏精准射击能力,经常毫无顾忌地在前线视察。

饭冢国五郎更是出了名的喜欢在阵前表演“武士道精神”,殊不知中国军队里藏着不少从东北沦陷区退下来的老兵,他们熟悉日军装备,更懂得如何在劣势中寻找战机。

那支三八式步枪本是日军精锐部队的标配,射程远、精度高,如今却成了终结“军神”的利器,这种戏剧性的反转,正是抗战中无数微小胜利的缩影,用敌人的武器,打敌人的软肋。

庐山狙杀事件像一块投入水中的石头,激起层层涟漪,日军此后明显改变了作战习惯,高级军官不再轻易暴露位置,行军时也加强了隐蔽措施。

而中国军队则从这件事里汲取了信心,原来所谓的“不可战胜”的日军将领,也会被一颗子弹终结,这场没有硝烟的心理战,在往后的岁月里不断重演。

四个月后的黄土岭战斗中,八路军同样用精准的迫击炮击毙了日军“名将之花”阿部规秀,这位号称“山地战专家”的中将旅团长,成为抗战中八路军击毙的最高级别日军将领。

日本报纸哀叹“名将之花凋谢在太行山上”,而中国军民则更加坚信,再强大的侵略者也会在持久战中耗尽气力。

历史总是由无数偶然与必然交织而成,庐山上的那一枪,或许只是老兵下意识的反应,却精准命中了抗战中最关键的命题,面对装备精良的侵略者,中国军人用智慧与勇气弥补了火力的不足。

那些藏在战壕里的神枪手,那些潜伏在树林中的游击队员,他们或许没有留下姓名,却用最朴素的方式诠释了“一寸山河一寸血”的真谛。

当饭冢国五郎倒在庐山之巅时,他钢盔上的反光终于熄灭,而中国军人眼中的火种,正在这片苦难的土地上星火燎原。