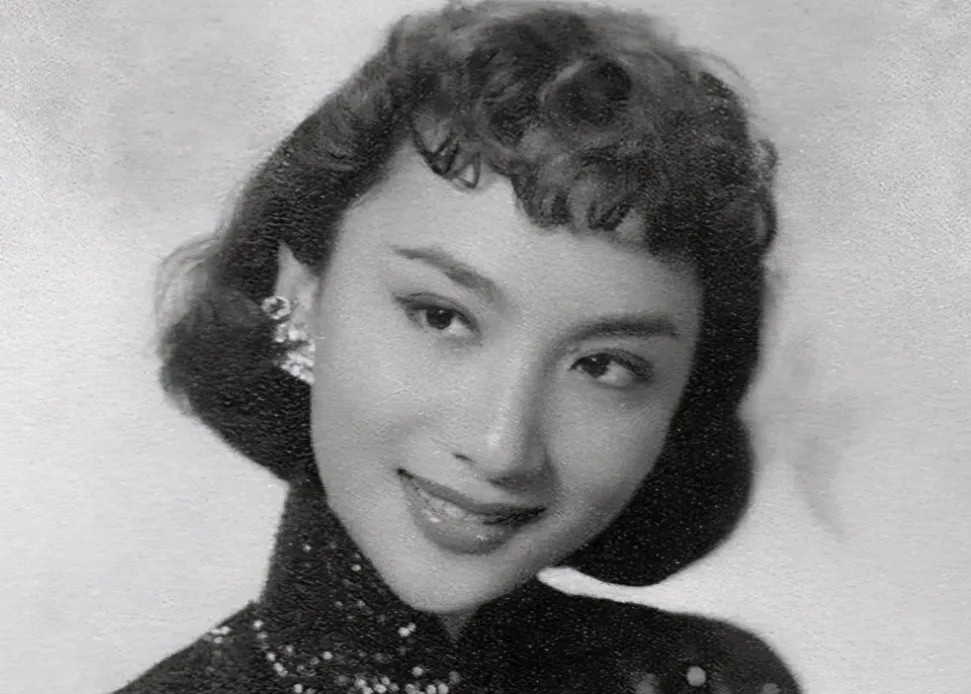

1905年,在日本,30岁的秋瑾和24岁的鲁迅发生激烈争辩。不料,秋瑾从靴筒里拔出倭刀,往讲台上“咚”地一插,当即丢下一句狠话。听到这句话后,一半人热血沸腾,一半人脸色煞白。

1905年的东京,新思潮与旧时代激烈碰撞。清国留学生会馆内,一群忧国忧民的年轻人聚在一起,激烈地讨论着如何挽救风雨飘摇的祖国。

正是在这样一个场合,30岁的秋瑾与24岁的周树人,也就是后来闻名天下的鲁迅,发生了一场令在场者终生难忘的思想交锋。

两人争论的焦点是:究竟该以何种方式唤醒沉睡的同胞?年轻的鲁迅当时正经历思想的巨变,他目睹了幻灯片事件中同胞麻木的影像,内心深受震动,开始倾向于以读书改造国民精神,认为改变思想才是根本。

而秋瑾,这位女性革命者,则坚信只有通过直接的、甚至不惜流血的行动才能推翻腐朽的清廷,实现民族新生。

争论达到最激烈处时,秋瑾做出了一个震惊全场的举动。她突然从靴筒中拔出那把锋利的倭刀,手臂奋力一挥,将刀尖深深插入了讲台。

这一连串动作瞬间让喧嚣的会场陷入一片死寂。在众人惊愕的目光中,她留下了一句宣言:“投降满虏,卖友求荣,欺压汉人,吃我一刀!”。

这句话,让一半人听后热血奔涌,仿佛看到了救国的方向;而另一半人则脸色骤变,被秋瑾与鲁迅激烈的争论所震撼。

秋瑾的刀,是行动派最直白的宣言,象征着他们不惜流血也要破釜沉舟的决绝。而鲁迅的笔,则是思想者沉默的武器,对准的是已经麻木的中国人,企图用文字唤醒他们。

两者选择的道路不同,但立场都是挽救中国,且都用行动付诸了行动。秋瑾归国后策划起义失败,1907年英勇就义于绍兴轩亭口,以牺牲唤醒了无数后来者。

鲁迅则拿起了笔,以《狂人日记》《阿Q正传》等经典篇章,剖析国民灵魂中的问题,进行着更为持久和深刻的斗争。

这场1905年的东京激辩,我们不能将它简单理解为个人意气之争或路线的绝对对立。秋瑾与鲁迅,都深深痛恨旧时代的黑暗,都怀抱着唤醒民众、拯救国家的赤子之心。

他们看似不同的选择,恰恰反映出那个时代背景下,中国有志青年对救国道路的探索。他们的目标是一致,那就是打倒旧社会,重塑一个独立的、自强的中国。

秋瑾的牺牲和鲁迅的呐喊,在不同的战场,以不同的方式,共同为这片土地注入了觉醒的力量。

历史也向我们证明,国家的变革与新生,既需要鲁迅这类思想家深刻的剖析与启蒙,也需要秋瑾这类行动派把理想付诸实践,敢抛头颅、洒热血。

秋瑾的刀与鲁迅的笔,共同写就了民族的觉醒,这启示我们,现在的中国既需要脚踏实地建设的实干派,也需要描绘蓝图引领方向的领路人。