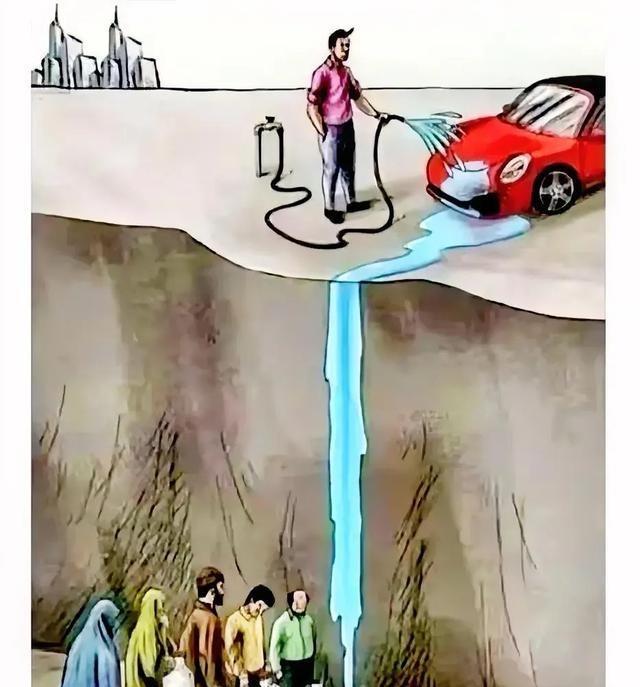

[微风]苏联为什么斗不赢美国?你以为的苏联是败在美国手上,实际上苏联并不是斗不赢美国,而是斗不赢中国,从本质上讲,是苏联先对不起中国,才导致失去了中国这个潜力最大的“朋友” 上世纪50年代,新中国百废待兴,苏联的援助无疑是至关重要的,从鞍山钢铁厂的钢花飞溅到长春汽车制造厂的机器轰鸣,156个大型工业项目构成了新中国工业化的脊梁。 彼时的中苏贸易额一度占据中国对外贸易总额的一半以上,到1959年更是高达21亿美元,从苏联进口的设备几乎是中国工业化的全部家底,这时候的中国像一个谦逊的学生,紧跟着苏联这位“老大哥”的步伐。 1958年,赫鲁晓夫向中国提出了一个看似为了共同对抗美国、实则暗藏控制意图的方案:在中国领土上建立长波电台,并组建一支由苏联指挥的联合舰队。 这无异于要将中国的海防主权拱手让人,面对这种居高临下的要求,毛泽东主席的回应斩钉截铁:“你把中国当成什么了?半殖民地吗?”这句质问如同惊雷,炸开了中苏关系的不对等的一面。 当傲慢的苏联被拒绝后,恼羞成怒的他们没想着反思,反而加强了对中国的反击,1960年,正值中国遭遇严重自然灾害,苏联不仅单方面撤走了所有在华专家,还撕毁了343份合同,带走了全部图纸资料,致使无数在建项目瞬间瘫痪。 这记背刺,是经济上的“绞杀”,紧接着,在布加勒斯特的国际会议上,苏联又带头围攻中国,扣上“教条主义”的帽子,这是政治上的孤立。 更令人寒心的是,他们不仅策动了1962年新疆伊犁地区数万边民的叛逃事件,还在同年的中印边境冲突中,公然站队印度,向其提供武器和贷款。 这一系列行为彻底撕下了“老大哥”的面具,也让世界看清了这个大国的沙文主义本质:在苏联的棋盘里,中国只能是棋子,绝不能是棋手。 被逼到绝境的中国,却并未倒下,反而迸发出了惊人的能量,苏联的技术封锁,反而催生了中国“两弹一星”的奇迹;苏联的经济背叛,也倒逼出了大庆油田的“争气油”,让中国在1963年就实现了原油基本自给。 面对苏联逼迫还债的巨大压力,中国人民勒紧裤腰带,用鸡蛋、苹果和宝贵的粮食,硬是在1964年提前还清了所有贷款,这不仅是经济上的独立,更是民族尊严的宣示。 1969年,珍宝岛的冰面上响起了枪声,当苏军先进的T-62坦克被中国军人的反坦克武器掀翻在地时,一个神话被打破了:苏联陆军并非不可战胜,这一战,不仅打出了中国的国威,更让全世界,尤其是苏联自己,不得不重新审视这个曾被他们轻视的邻居。 而苏联的背叛行为也让他遭到了反噬,让自身受到了严重的影响,首先体现在军事上,珍宝岛冲突后,疑惧重重的苏联在中苏边境陈兵百万,部署了包括14300辆坦克在内的重兵集团,这几乎占到了其陆军总兵力的三分之一。 这意味着苏联的核心战略资源被死死钉在了东方,使其陷入了西线对抗北约、东线防备中国的两线作战困境。 其次是国内经济的严重失血,维持东方百万大军的庞大开销,使其本就畸形的经济结构雪上加霜,军工复合体吞噬了高40%的财政支出,而商店里的民众却要为一块面包排起长队,同时,它也永远失去了中国这个潜力无穷的巨大市场。 最致命的是外交上的彻底孤立,当苏联将中国推向对立面时,它无意中为自己的头号对手创造了最大的战略机遇,1972年尼克松的飞机降落在北京,基辛格一语道破天机:“正是苏联的威胁让中美走到了一起。”苏联这才惊恐地发现,它在国际舞台上被战略包抄了。 而在它曾引以为傲的第三世界,也因这一出卖盟友的行为致使其影响力一落千丈,1971年联合国大会恢复中国合法席位的投票结果,便是这一点的最好证明。 当80年代油价暴跌,抽干了苏联最后的经济血液时,美国施加的最后一推才显得如此轻而易举,回望历史,苏联的解体并非一场简单的二人对决,它的失败来源于几十年前自己亲手埋下的种子,它因傲慢和短视将一个本可以携手共进的最大朋友,变成了消耗自己的战略对手。 而中国,正是在这场残酷的博弈中捍卫了国家主权,找到了民族自信,并最终走出了一条属于自己的崛起之路。