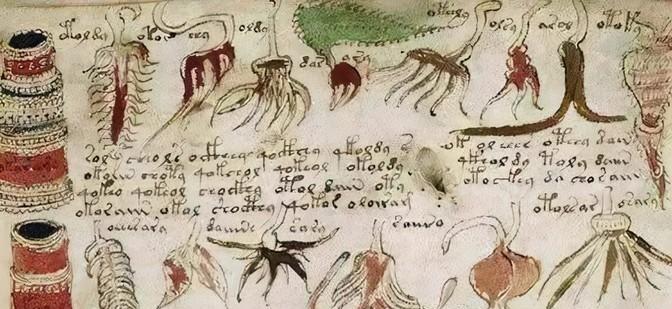

1992年,温州一老农来到金店,偷偷从怀里,掏出一本金册,想用它打个手镯,金匠正要丢进炉里,突然发现,金册竟刻了不少古字! 李大哥是温州本地人,从小在农村长大,家里世代务农,日子过得紧巴巴的。他没上过啥学,识字不多,平时就靠种地维持生计。九十年代初,温州经济开始起飞,可农村人还挺保守,李大哥家那老房子年久失修,墙皮掉渣,屋顶漏水。他决定自己动手修补,顺便清理一下堆积多年的杂物。那些东西多是祖上传下来的旧书旧账簿啥的,灰尘厚厚一层。他翻开一本旧账簿时,一片薄薄的金色物件掉了出来。他捡起来瞧了瞧,表面亮闪闪的,有点像金子,就试着咬了咬,硬度合适。 他想,这玩意儿说不定能卖点钱,或者熔了做个小首饰啥的。温州人做生意脑子活络,李大哥虽是农民,也知道金店能处理这些。他就把这金册收好,打算带进城去试试运气。这金册其实是南宋时期的货币形式,叫金叶子,轻薄便携,专供有钱人用。那时候南宋经济发达,杭州是中心,铸造这些金叶子的地方叫官造营,铭文上记录了生产细节,比如地点和质量标准。这些东西对研究历史很有帮助,能看出当时社会怎么运转,富人怎么交易。金叶子不是普通钱币,成色高,重量准,上面刻的字像“霸北街西”和“韩四郎十分金”,指明作坊位置和监造人。南宋时候,温州是港口城市,贸易活跃,这些金叶子可能通过商路流传下来,藏在民间多年。李大哥家祖上说不定跟贸易有关系,才留下了这宝贝。可他自己不知道这些,只觉得是块金子,能换点实用东西。整个过程反映出普通人面对历史遗物的无知和现实需求,那年代农村人生活不易,很多人会优先考虑眼前利益。 金店那事儿发生在1992年春天,李大哥从村里进城,找到人民路一家小金店。那店规模不大,专做金银加工生意。他把金册从衣服里拿出来,交给金匠,说想熔了打个手镯。金匠一看是金的,就准备操作。他掂量了重量,觉得成色不错,正要扔进炉子熔化,突然瞥见表面有密密麻麻的古字。那些字刻得细致,不是现代东西。他停下手,仔细看,发现字迹古朴,有的地方像戳记。他知道这可能不是普通金片,就叫来店主商量。店主经验丰富,用工具放大查看,认出这像是古董。两人决定不熔,先找人鉴定。李大哥在一旁等着,没想到简单的事儿变复杂了。 这金册展开后是矩形,重量三十多克,高十厘米宽七厘米,能折叠像书本,便于携带。南宋金叶子是贵族货币,轻便易切,适合大额买卖。那时期货币多样,金叶子代表高端流通,铭文提供铸造证据,比如“霸北街西”指杭州一街道,“韩四郎”可能是官员名,“十分金”说明纯度高。这些细节帮历史学家了解南宋经济制度,怎么管理货币,怎么保证质量。温州作为南宋港口,商业发达,类似文物偶尔出土,但这件保存完好,价值大。金匠的发现避免了损失,要是熔了,就没了研究资料。店主联系当地文物部门,工作人员很快来初步检查。他们测量尺寸,记录铭文,确认是真品。整个过程没多久,但改变了金册命运。李大哥原本想换钱,现在面临选择。南宋历史中,金叶子反映社会分层,富人用金,穷人用铜,显示经济差距。这事儿也提醒人,民间藏宝多,普通人无意中能碰上历史。 鉴定过程挺严谨的,专家从博物馆赶来,用专业设备检验金册。他们比对历史记录,确认是南宋官造,产自临安,也就是现在的杭州。那时候南宋偏安南方,经济靠贸易支撑,金叶子是重要工具。铭文上细节多,能看出铸造流程和社会结构,比如监造官员和质量评级。这些对学术有帮助,能补上史书空白。专家解释了价值,李大哥听后同意捐给国家。他没要钱,就觉得宝贝该归公家管。 博物馆接收后,定为一级文物,意思是最顶级的保护级别。现在它在浙江博物馆展出,配有说明,供人参观。南宋金叶子发现不多,这件是典型例子,帮人了解古代货币怎么演变。从唐宋开始,金银货币渐多,南宋更成熟,影响后世经济。温州这事儿说明,历史遗物常藏民间,靠偶然发现。金叶子如今成研究对象,学者用它分析南宋商业和港口作用。温州历史上是海上丝路起点,贸易带进不少东西,这金册可能就是那时流传的。李大哥的举动挺朴实的,没贪心,体现了普通人觉悟。 后续发展中,金册移交博物馆后,专家继续研究,挖出更多南宋细节。比如铭文帮重建铸造营布局,那地方在杭州城内,专为朝廷干活。南宋社会动荡,但经济没崩,金叶子维持了流通。温州人李大哥捐献后,博物馆请他参加开幕式,他去了,看了展览。金册摆在柜子里,灯光照着,铭文清晰。公众能学到历史知识,了解古代钱怎么用。南宋货币体系复杂,金叶子是高端部分,重量标准,防假冒。研究者用它比对其他文物,得出社会结论,比如贫富差距和贸易影响。这事儿没负面人物,大家都按规矩办。李大哥回村继续务农,日子没大变,但贡献记住了。博物馆保存金册,定期维护,避免损坏。