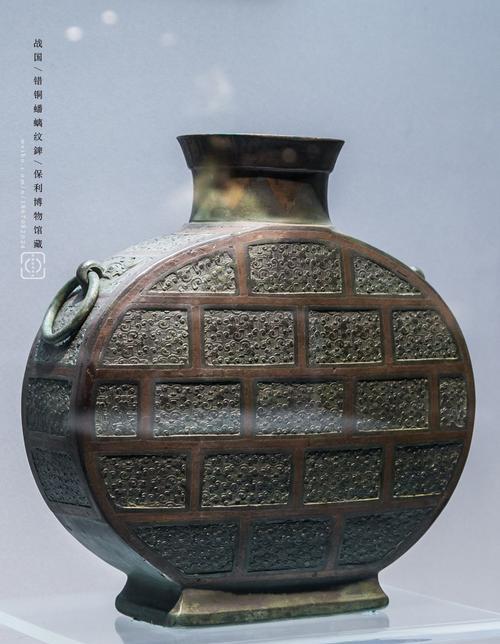

1975年,一顶铜尊正要被送往日本展览。装箱前,专家马承源被它奇特的造型所吸引,伸手在内部摸了下,意外发现里面刻着一篇铭文,而里面出现的四个大字,瞬间让无人问津的铜尊成了国宝级文物。 佟太放是陕西宝鸡人,早年进入当地博物馆工作,主要负责文物征集。他对青铜器特别上心,因为宝鸡是西周文化的核心区,民间老物件不少。他养成习惯,经常去废品站转悠,眼睛尖,总想淘点有价值的玩意儿回来。佟太放不是坐办公室的类型,他直接上手,带现金当场交易,避免好东西被熔掉。他的努力帮博物馆攒下不少早期藏品,让机构从无到有慢慢充实起来。退休后,他还偶尔关心本地文物事宜。 马承源1927年生在浙江镇海,1951年从上海大夏大学历史系毕业。先在教育局干了阵子,1954年调到上海博物馆,专攻青铜器和古文字。他一步步从研究员干到主任,1985年当上馆长,直到1996年卸任。马承源编了不少书,比如《中国青铜器全集》16卷本,还主持过楚竹简修复。他教书育人,在华东师大和复旦带学生,分享鉴定经验。马承源工作细致,爱比对铭文细节,推动学术往前走。2004年他因病去世,留下不少影响深远的成果。 佟太放和马承源路径不一样,一个在基层捡漏,一个在城市深研,但都为文物保护出力。佟太放的行动直接救下器物,马承源的知识让它们发光。他们的经历显示,文物工作靠积累和机遇,缺一不可。 1963年,陕西宝鸡贾村镇农民陈堆在家后院土崖边上厕所,夜里看到崖壁有绿光,以为是鬼眼,吓得跑回家。第二天他和老婆挖出来个锈绿的铜器,兽面纹饰看着怪异,两人觉得没用,就扔一边。后来陈堆搬家到固原,把铜器给哥哥陈湖。陈湖穷,卖到宝鸡玉泉废品站当废铜。 1965年8月,废品站工人收拾废金属,准备熔炼。佟太放那天巡视,瞅见车上件锈器物,认出不一般,赶紧抱下来,给工人30块钱就走。带回博物馆测尺寸,高39厘米,直径28.6厘米,重14.6公斤,表面饕餮纹。鉴定是西周早期酒器,暂叫饕餮纹铜尊,放了十年。 1975年,国家征集文物去日本展,宝鸡博物馆上报这件。运到北京故宫库房,马承源审核。他看造型奇特,伸手摸内底,感觉有凹凸痕迹。叫助手除锈,露出122字铭文。铭文记周成王营建成周,祭武王,赏赐贵族何,提到“宅兹中国”,意思居国家中心。这是“中国”词组最早出土记录,让铜尊价值飙升。 铭文细节丰富,周成王对何说,先祖功劳大,现在天下太平,要继续辅佐。赏30贝币,何铸尊记事。这四个字证明周王朝视洛邑为天下中心,影响历史认知。铜尊从普通器变成焦点,专家们一致改名何尊。 铭文确认后,国家取消赴日计划,何尊列为一级文物,禁止出境。现藏宝鸡青铜器博物院,作为镇院之宝。它补证西周史料,推动青铜器断代研究。铭文“中国”词组演变,从王朝中心到国家概念,学者们常引用。 何尊展出多次,吸引研究者考察。博物院用它教育公众,讲解周朝建都过程。佟太放退休后,低调生活,继续关注本地文物。马承源晚年编书教课,获法国荣誉军团勋章。2004年9月25日,他在上海去世,享年77岁。他的工作影响延续,许多青铜器项目靠他基础。 何尊的故事显示,文物保护链条长,从基层发现到专家鉴定,再到学术传播,每步都关键。它提醒大家,历史遗存就在身边,需仔细守护。