1973年,上海监狱,58岁的郑念,被2名狱警来回推搡:“真是又臭又硬,关了6年,女儿、老公都被你熬死了,还不悔改!”郑念一把抓住那人手腕,瞪大眼睛问:“你说谁死了?再说一遍!”

福楼拜曾言:“一位真正的贵族,不在于他生来就是贵族,而在于他直到去世,依然保持着贵族的风采和尊严。”这句话同样适用于对“名媛”的解读。名媛之名并非由昂贵的下午茶、豪车、顶级酒店、名贵包包所定义,而是体现在骨子里的优雅和高贵,是贯穿一生的风采与气度。相比今天的“假名媛”,真正的名媛如郑念,让人感受到另一种与众不同的气质。 郑念出生于1915年,那是一个风雨飘摇的年代。中国内外交困,列强环伺,军阀混战,社会动荡不安,普通百姓生活在水深火热之中。然而,郑念出生于名门,家境优越,使她得以远离生活的困苦。她的父亲曾留学日本,接受过先进的西方思想,这样的家庭背景不仅让郑念衣食无忧,更使她免于传统封建礼教的束缚。她得以接受良好的教育,在大学毕业后,还前往英国深造。 郑念的本名为姚念媛,名字来源于《尔雅》中的记载:“美女为媛。”她未辜负这一名字,从小容貌秀美。在中学时期,她便因美丽的外貌多次登上当时的知名画报,相当于现代的时尚杂志。家世显赫、外貌出众,这些条件并未让郑念变得骄纵,反而使她保持着开朗热情和平易近人的性格。家中的帮佣都亲切地称呼她为“阿姐”,这种亲昵足见她与身边人的融洽关系。 在那个接受先进思想的时代,郑念所处的名媛群体拥有了更开阔的眼界和更现代的作风。这些女性不仅关心家庭与自身,也开始关注社会事务,努力实现自我价值。

上海的深秋,阴云密布。1973年的那个早晨,上海某监狱里,两名狱警正在办理一位女犯人的释放手续。这位年近花甲的女性便是郑念,曾经的壳牌石油公司上海分公司顾问。六年的牢狱生活并未磨灭她骨子里的傲气,即便在这个理应感到解脱的时刻,她仍然坚持要求官方在上海和北京的报纸上刊登道歉声明。 两名狱警对这个"不识时务"的要求感到恼火,开始推搡这位瘦弱的女性。其中一人恶狠狠地说了一句让郑念浑身颤抖的话:"你女儿和丈夫都已经不在了,你还在这里摆什么谱!"一瞬间,郑念双眼圆睁,一把抓住那名狱警的手腕,声音颤抖地质问:"你说谁死了?再说一遍!" 1973年获释后,郑念得知了那个令她心碎的消息:女儿梅萍已经去世。但她并不相信女儿是自杀的说法。作为一个母亲,她太了解自己的女儿,梅萍继承了她坚韧的性格,不可能轻易放弃生命。这个发现让她有了新的使命:追查女儿的死因。 带着这个执念,郑念开始了漫长的追索之路。1980年,她离开了生活了大半辈子的中国,先是去了加拿大,随后定居华盛顿。在她的坚持下,不仅自己的罪名获得平反,迫害女儿的真相也终于大白于天下。那些造成悲剧的人受到了应有的惩罚。 1987年,已经72岁的郑念用英文写就《上海生死劫》,这本书一经出版就引起轰动,被翻译成多国文字,再版多次。书的扉页上,她庄重地写下"献给梅萍"四个字。而作者的署名,她选择了"郑念",这个融合了丈夫姓氏的名字,寄托着她对故去亲人的永恒思念。

郑念出身名门,自幼在优渥的环境中长大。她的世界充满了精致与从容,读英文书、享用下午茶、品尝英式三明治,从未经历世俗疾苦。初入监狱时,她惊讶于环境的肮脏,却没有抱怨,而是动手整理,用仅有的资源改善居住条件。 她将剩下的米饭当作浆糊,将手纸贴在墙上防尘;引用毛主席语录,借来扫帚打扫房间;用毛巾缝制马桶垫,给脸盆加盖防灰尘。无论环境多么恶劣,她始终保持对生活品质的追求,以冷静和自律在逆境中找到一线生机。 面对屈辱和酷刑,她表现出不屈的坚强。双手被反铐十余天,伤口溃烂流脓,但她依然坚持整洁,宁愿忍痛拉上裤链,也不愿衣衫不整。有人建议她高声哭喊以引起看守注意,她却拒绝,认为那样既幼稚又失态。在填写交代材料时,她不厌其烦地在“犯罪分子”前加上“没有犯过任何罪的”几个字,直至对方被迫修改措辞。 在一些人眼中,郑念是优雅而坚定的象征。然而,韩素音的记述展现了另一种印象。她笔下的郑念穿着考究,与她在简朴社会氛围中的形象格格不入。然而,这种对优雅的执着,恰是郑念性格中不可磨灭的一部分。无论身处何地,她始终保持精致的仪态与生活方式。 1988年,郑念用稿费成立梅萍基金会,资助在美留学生,用实际行动回报社会。即使到了晚年,她依然活力十足,学跳迪斯科,经常郊游,始终描眉涂唇,穿着时尚,用她的方式与岁月较量。 94岁逝世时,加拿大歌手Corey Hart为她创作的钢琴曲《Ballade for Nien Cheng》在追悼会上回荡。雨果曾说,“当命运递给我一个酸的柠檬时,让我们设法把它制造成甜的柠檬汁。”郑念的一生正是这一哲理的写照。面对苦难,她从未退缩,而是将逆境化作磨砺自己的契机,用坚韧与智慧诠释了生命的韧性与尊严。

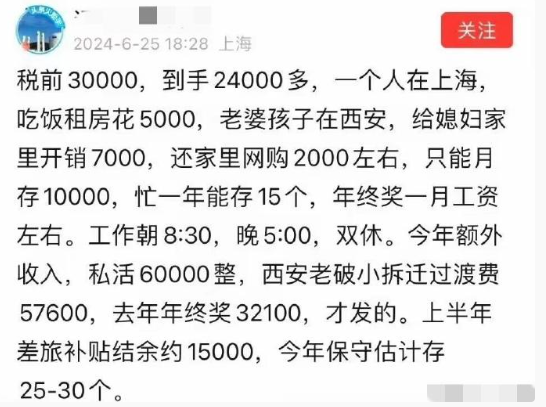

![谁告诉你上海人精致的?你怕是没见过上海的土著穷人有多穷吧?[捂脸哭][我想静](http://image.uczzd.cn/17757283050861488364.jpg?id=0)