残忍的马家军,割下了西路军第五军军长董振堂的头颅,摆放在一条长凳上

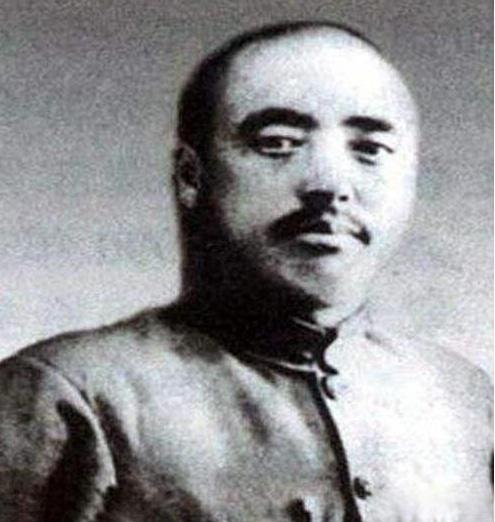

1937年1月下旬,位于甘肃西宁的火神庙前,摆放着一幕令人触目惊心的景象。三颗鲜血淋漓的人头静静地放在一条长凳上,死不瞑目。这三位烈士生前都曾是西路军的高级将领,然而马家军割下了他们的头颅,摆放于此,用这种野蛮的方式彰显自己的"战绩"。即便是见惯生死的军人,看到此情此景,也不禁为之心痛、愤怒,更为之扼腕叹息。 时间的脚步往回迈,1936年10月,红军第二、四方面军共9000余人奉命组建西路军,向河西走廊进发。他们肩负着解救被马步芳部队围困的红军部队的重任。然而,西路军虽然浴血奋战、英勇杀敌,最终仍因寡不敌众而损失惨重。但在行军途中,西路军曾经在甘肃会宁阿党与马步芳部队进行了一场极为关键的阻击战,并取得了重大胜利,给马步芳部队以沉重打击。这次战役,第五军军长董振堂可谓是功不可没。

董振堂,这位从保定军校毕业的军人,曾被誉为"红军中的铁流后卫"。1936年底,他率领第五军与敌军在会宁地区正面交锋,整整九个昼夜没有休止。面对数倍于己的敌军,董振堂身先士卒,英勇善战,鼓舞全军士气。他机智灵活的指挥,勇敢无畏的作风,赢得了全军将士的尊敬和爱戴。虽然最后因弹尽粮绝而不得不撤退,但这次战役充分展现了董振堂军长的军事才能和革命意志。 可惜天妒英才,这样一位年仅42岁的军事干才,最终还是没能逃脱死神的魔爪。1937年1月20日,在甘肃高台与马家军的战斗中,董振堂不幸被俘,最后惨遭杀害。他那颗智勇双全的头颅,如今成了摆在长凳上的战利品,任凭世人瞻仰。这位毕业于保定军校第9期的红军后卫,曾经立下赫赫战功,却英年早逝,令人扼腕叹息。董振堂以自己的鲜血和生命,铸就了一段红军战史中悲壮而璀璨的篇章。 西路军是中国工农红军第四方面军的一支队伍,1936年10月组建,共约2.18万人。他们在甘肃河西走廊与马步芳部队浴血奋战,其中第五军军长董振堂更是身先士卒,英勇无畏。然而,面对实力悬殊的敌军,这支曾被视为"铁流后卫"的红军部队,最终还是遭受了惨重损失。

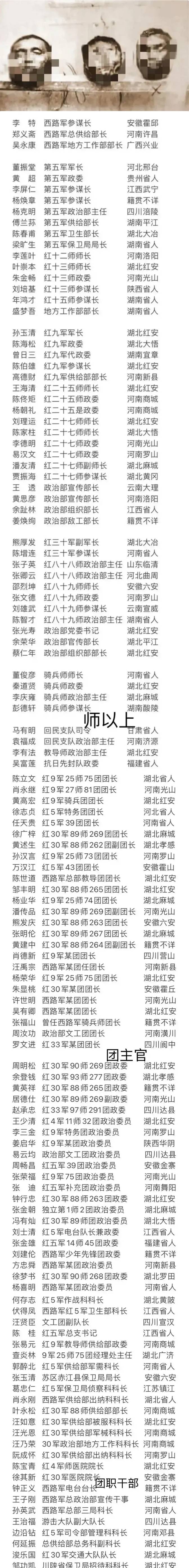

就在董振堂牺牲前后,第五军政委杨克明、红九军军长孙玉清等一批杰出将领,也先后殒命疆场。残忍的马家军割下了他们的首级,摆放在长凳之上。这一幕幕血腥而悲壮的场景,将西路军的苦难历程烙印在了历史的记忆之中,也将敌人的残暴刻在了亿万人民的心坎上。 1937年1月20日,经过九昼夜的浴血奋战,西路军终因寡不敌众,董振堂、杨克明、孙玉清等将领先后壮烈牺牲。在甘肃高台,马家军割下了这些革命烈士的头颅,摆放在长凳上拍照。在这张泛黄的照片中,三位烈士的头颅鲜血淋漓,双目圆睁,即便身首异处,却仍然面露凛然之色。他们生前浴血疆场、奋勇杀敌的英雄形象,与死后惨遭戮辱的不幸遭遇,形成了鲜明而悲痛欲绝的对比。 董振堂、杨克明、孙玉清的牺牲,标志着西路军最后的覆灭。从组建之初的2.18万人,到最后的400余人幸存,西路军付出了何等惨痛的代价!从河西走廊到祁连山,每一寸土地都浸透了红军将士的鲜血。董振堂等领导人的壮烈牺牲,更是令人悲愤不已。然而,在这场殊死搏斗中,即便是团级以上的干部,也有不少人永远地倒在了革命的道路上。他们的牺牲,既是西路军悲壮历史的印证,也是中国革命火种薪火相传的见证。

如今回望历史,我们无法想象当年西路军将士所经历的苦难。远离党中央的指引,深入敌后腹地,面临着数倍于己的强敌,他们所表现出的英雄气概和革命斗志,永远值得后人铭记和敬仰。"残忍的马家军,割下了西路军第五军军长董振堂的头颅,摆放在一条长凳上"——这并非是一句简单的史实描述,而是一个民族的伤痛,一段历史的哀鸣。西路军将士的牺牲,是用鲜血换来的惨痛教训,更是"雄关漫道真如铁"的革命精神的生动体现。 但历史并没有被遗忘,人民没有忘记他们的英雄。2009年9月,董振堂被评为"100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物",以彰显他的丰功伟绩。这不仅是对董振堂个人的肯定,更是对西路军全体将士的褒奖。虽然当年的屈辱已成过往,但革命先烈的精神永存。他们视死如归的壮烈,百折不挠的意志,坚定不移的信仰,熔铸成了中国革命的丰碑,激励和鞭策着一代又一代的奋进者,在新的征程中阔步向前。

无天

到苏联和新疆边界去接受苏式装备这个决定是错误的,没有考虑到往返路途的敌人情况、群众基础和给养情况,如果苏联是安心援助,飞机直接空运过来就不会发生这种事情。