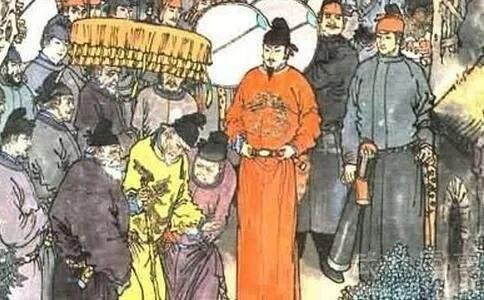

公元762年5月,78岁的李隆基绝食三日,怒摔玉碗,咬牙切齿地说:“告诉三郎,我在黄泉路上等他。”两周不到,唐肃宗李亨也吐血而亡,父子之间的斗争,竟以这般悲怆收场。盛唐的气象,也彻底断裂了。 李隆基,年少时人称“三郎”,彼时的他是何等意气风发的帝王啊!他一手开创“开元盛世”,政治清明、经济繁荣、文化鼎盛,四夷宾服。 那时的他是绝对的权力核心,光芒万丈。但在权力的巅峰坐久了,特别是到了后期,他开始沉溺享受,将朝政托付给李林甫、杨国忠之流,当然,也少不了对身边所有人的高度警惕,包括那些成年的儿子们。 太子之位在玄宗朝简直就是个“高危职业”。他的首任太子李瑛,于开元二十五年,与鄂王李瑶、光王李琚一同被诬告有“异谋”。玄宗一日之内将他们废为庶人且赐死。 这次骨肉相残的悲剧,固然有武惠妃争宠和权臣李林甫构陷的因素,但根源在于玄宗晚年对权力失控的恐惧和对太子天然的防范,开了极其恶劣的先河。 现任太子李亨,就是在这样血淋淋的前车之鉴下,如履薄冰地熬过来的。他目睹兄弟们的遭遇后,内心对父亲那种刻骨铭心的惧怕与防备,已然生根发芽。 天宝十四载,一声惊天霹雳,“安史之乱”爆发。这场终结盛世的巨大叛乱,成为这对父子关系彻底崩溃的催化剂。次年六月,潼关沦陷,长安岌岌可危。 李隆基仓皇西逃入蜀,当队伍行至马嵬驿时,震惊历史的“马嵬驿兵变”爆发了。士兵哗变,宰相杨国忠惨遭诛杀,杨贵妃亦被逼殒命。 李亨身边的关键人物——长子广平王李俶和宦官李辅国,起到了重要推动作用。马嵬驿之后,父子分道扬镳,这是一个充满政治算计的关键转折点。 李隆基在混乱中要求“西幸蜀中”,这举动本身就意味着暂时的放弃。而李亨在将士的“拥戴”和心腹的劝说下,选择了北上灵武。 仅仅一个月后,也就是天宝十五载七月,李亨在灵武几乎未经父亲同意的情况下,自行宣布即位为帝,遥尊玄宗为太上皇。 李亨利用了安史之乱造成的中央权威瓦解和父亲的被迫出逃,快速完成了称帝过程。虽然玄宗事后被迫派使臣送去传国玉玺和册书予以追认,但这种追认,更像是面对既成事实的无奈之举。 他从至高无上的皇帝一夜之间成为有名无实的太上皇,这场仓促的权力更迭,在叛军未平的背景下,将父子之间那层薄薄的亲情假象撕得粉碎,双方的隔阂与猜忌达到了顶点。 当唐朝军队历经苦战,最终在至德二载九月和十月先后收复长安、洛阳后,问题来了:这个帝国,谁说了算?一个是在灵武“即位”,领导了平叛关键阶段的“现任”皇帝肃宗李亨;一个是被迎回长安的“前任”皇帝、如今是太上皇的李隆基。 尴尬的局面让权力中心瞬间变得复杂而敏感。在肃宗及其臣子眼中,玄宗的归来宛如巨大的政治阴霾,构成了一种难以忽视的政治威胁。 肃宗采取了一系列措施,步步为营,目标明确:消除太上皇的政治影响力及其可能的复辟能力,确保肃宗皇权的绝对稳固。这哪里是儿子侍奉父亲,分明是将曾经的权力主宰关进了一座没有高墙却戒备森严的“高级养老院”。 终于,历史走到了762年5月那个冰冷的拐点。被权力倾轧掏空了全部精气神的李隆基,选择了最决绝也是最无奈的反抗——绝食。 他用主动放弃生命的方式,对儿子和这个世界做最后的控诉。那句掷向李亨的遗言——“告知三郎,我于黄泉路上候他!””其力度之重,堪比千钧。 这不仅是绝望父亲的诅咒,更是失败者对胜利者最凄厉的控诉,包含着多少对过往辉煌的怀念、对现实境遇的痛恨、对亲子背叛的愤怒。 而吊诡又残酷的是,死神真的响应了这绝望的呼唤。仅仅十余日之后,肃宗李亨亦走到了生命的尽头。 李辅国随即拥立太子李豫继位。整个过程充满血腥和宫廷阴谋,帝国中枢在极短时间内经历两位皇帝更迭和一场流血政变,其混乱虚弱暴露无遗。 因此,李隆基与李亨这对父子的相继死亡,绝不仅仅是两个个体的生命终结。它是一场盛大的、关于盛唐终结的华丽葬礼。 素材来源:吉林之声 吉林广播电视台新闻综合广播官方账号 2023-09-04 00:39

境·界

这俩沙币到了地府立马就被哥舒翰等战死的唐朝兵将分吃了吧

foxwu 回复 07-31 13:53

哥舒没资格,他投降老安了

用户10xxx63

玄宗把盛唐推向了深渊

用户14xxx06

拉黑

黄祈善

自己告诉自己?