1949年5月,上海解放后的第三天,46岁的陈赓在南京路上偶遇了一个熟悉的身影,那是27岁的王璇梅,他已故妻子王根英的亲妹妹,十年前,陈赓最后一次见到王璇梅时,她还是个17岁的姑娘,如今再见,她已经出落成一位端庄秀丽的女性,在上海一家纺织厂做会计工作。

那年5月,上海解放的硝烟刚刚散去,南京路上行人匆匆,这座东方巴黎正从战火中苏醒。

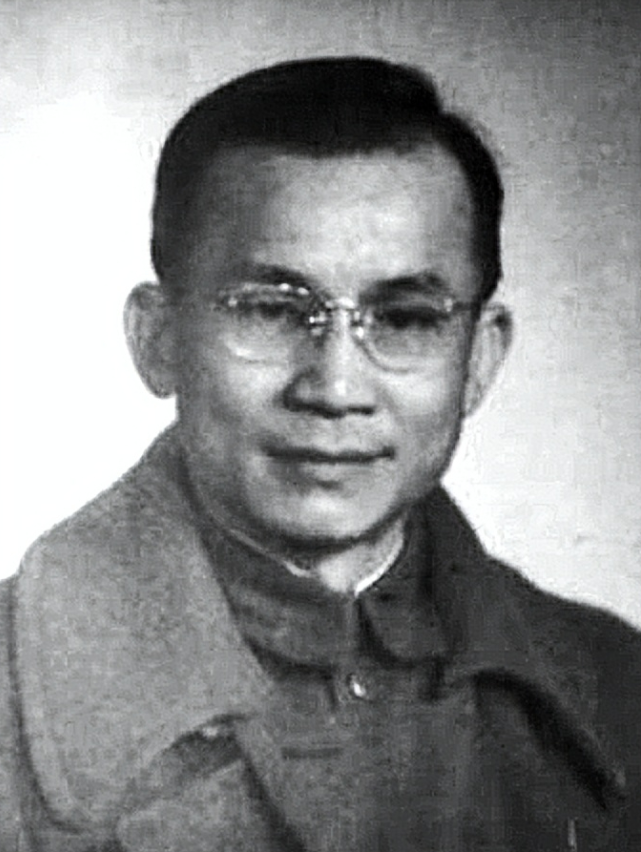

46岁的陈赓走在人群中,这位身经百战的将军难得卸下戎装,穿着朴素的便服。

阳光透过梧桐树叶洒在石板路上,他忽然在街角看到一个熟悉的身影,27岁的王璇梅拎着布包站在百货公司门口,米色旗袍衬得她格外清秀。

陈赓的步子顿住了,十年前在延安分别时,王璇梅还是个扎着麻花辫的少女,如今站在眼前的已是亭亭玉立的纺织厂会计。

他想起1939年牺牲的妻子王根英,这对姐妹眉眼间的神韵如此相似,王璇梅抬头看见陈赓,手里的布包惊的掉在地上,两人隔着五米宽的马路,仿佛隔了整整一个时代。

查阅上海档案馆的《解放日报》1949年5月合订本可知,当时上海刚经历"瓷器店里打老鼠"的精密战役,三十万解放军严守纪律不入民宅,陈赓作为兵团司令本应在前线指挥所,却因严重胃病被中央强令休养。

而王璇梅所在的国棉十七厂,正面临新特殊时期,工人们自发组织护厂队防止特务破坏,她作为会计科骨干连续三天吃住在工厂。

两人在街边茶馆坐下时,茶碗里的碧螺春还浮着未散的茸毛,陈赓从兜里摸出两块大白兔奶糖,这是部队发给指挥员的特供品。

王璇梅说起姐姐牺牲后,她跟着地下党从上海辗转到了苏北根据地,后来被组织安排进鲁艺学习。

"姐夫你知道么,我现在能打双手算盘。"她笑着比划的样子,让陈赓恍惚看见当年在工人夜校教王根英认字的场景。

值得一提的是,1949年上海有近二十万像王璇梅这样的"红色家属",他们分散在各行各业,既是新政权建设的生力军,也是连接革命者与市民的特殊纽带。

陈赓后来在日记里写道:"见璇梅如见根英,方知十年血火未改人间温情。"

茶馆窗外的南京路上,解放军战士正在帮商户卸下门板,王璇梅突然从包里掏出个蓝布包裹:"这是姐姐留下的,我一直带着。"里面是1938年陈赓送给王根英的派克钢笔,笔帽上的战火刮痕依然清晰。

分别时陈赓坚持要送王璇梅回工厂,电车叮当驶过外白渡桥,苏州河上飘着解放区运来的粮食船。

他们在厂门口遇到正贴标语的青工,小伙子认出陈赓,激动得把浆糊桶打翻了,王璇梅掏出手帕帮小青年擦制服,这个动作让陈赓想起王根英在纱厂当童工时,也是这样帮小工友擦掉脸上的棉絮。

三个月后王璇梅被调往北京工作,陈赓亲自到北站送行,火车鸣笛时她塞给陈赓一封信,里面是抄写得工工整整的《论人民民主专政》,扉页写着:"姐姐没读完的书,我替她读完了。"

据陈赓长子陈知非回忆,父亲晚年常对着书房里的姐妹合影发呆,那张照片里王根英穿着工装,王璇梅系着红领巾,背景是1935年的上海总工会旧址。

这段跨越十二年的重逢,在2019年上海解放70周年纪念展上以多媒体形式重现。

策展人特意在展柜里并排放置了三件文物:陈赓的作战地图、王璇梅的会计证和那支派克钢笔

历史学者注意到,王璇梅晚年捐赠的遗物中有本泛黄的《成本会计学》,书页空白处写满了"姐姐"和"姐夫",笔迹从稚嫩到苍老,记录着时光的流转。