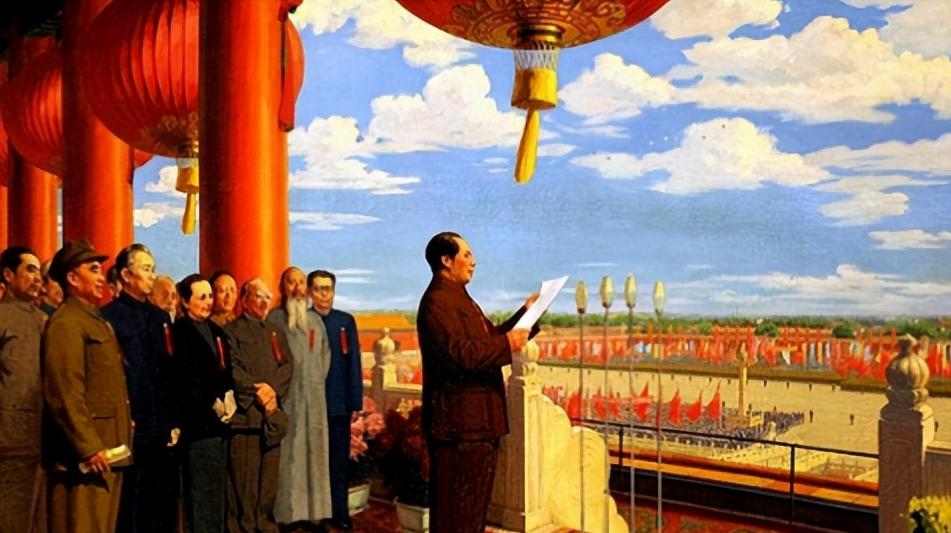

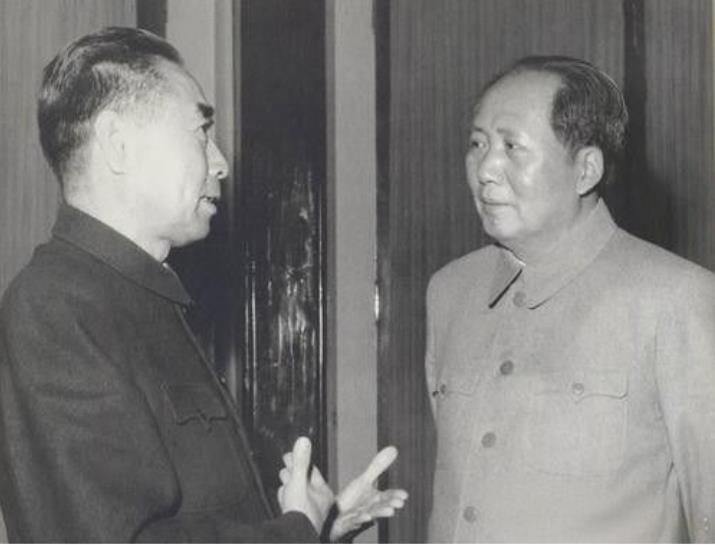

1958年2月,周总理访问朝鲜时,白天和大家谈笑风生,晚上回到住处后,就一个人喝闷酒,借酒消愁,是什么原因呢? 1958年2月,周总理率团访问朝鲜。 那次访问,那叫一个成功。金日成首相亲自到机场迎接,平壤几十万群众夹道欢迎,场面非常热烈。访问期间,总理白天参观工厂,出席各种活动,跟朝鲜同志谈笑风生,气氛好得不得了。 尤其是在2月18号,大年初一那天,他跟金日成首相、陈毅元帅他们一起过年,喝着茅台,吃着朝鲜的年糕汤,双方在非常融洽的气氛里,敲定了志愿军全部撤出朝鲜这件大事。 第二天,联合声明一签署,全世界都看着呢。这无疑是一次巨大的外交胜利,展现了中国维护和平的诚意和决心。按理说,总理心里应该是高兴的,是放松的。 可事实呢?陪同出访的同志后来回忆,那几天的总理,一到晚上回到住处,就变了个人。他常常一个人坐在房间里,话很少,有时候就拿出瓶酒,一个人默默地喝。这到底是为什么? 这杯酒里,藏着三层沉甸甸的情感,一层比一层重。 第一层:是愧疚。 这次去朝鲜,总理有个非常重要的私人任务,也可以说是他自己必须完成的“使命”——去祭拜毛岸英。 桧仓中国人民志愿军烈士陵园,长眠着包括毛岸英在内的134位志愿军烈士。 车停下,总理踏着厚厚的积雪,一步步走到毛岸英的墓前。他没有说话,就那么静静地站着。陵园里很安静,只有风雪的声音。过了很久,他才缓缓抬起左手,轻轻抚摸着冰冷的墓碑。为什么要用左手?因为他的右臂在战争年代受过重伤,一直有残疾。 他哽咽着,对身边的陈毅元帅说了一句话,这句话分量极重:“岸英的牺牲,对党,尤其对主席,都是一个无法挽回的损失。” 咱们得知道,毛岸英是总理看着长大的。当年在上海,毛岸英和两个弟弟流落街头,是地下党找到后,送到总理身边的。后来也是总理夫妇安排他们去苏联学习。毛岸英回国后,一口一个“周伯伯”,感情非常深。 抗美援朝,毛岸英主动请缨,毛主席是同意了,但具体送他去哪个部队,是总理和彭老总商量的。可以说,总理是把岸英亲手送上战场的。现在,岸英牺牲了,他这个“周伯伯”心里是什么滋味?他怎么去面对那位痛失爱子的“父亲”——毛主席? 这种巨大的内疚和悲痛,在白天面对外宾时,他必须压在心底,不能流露分毫。只有在夜深人静的时候,这种情感才会像潮水一样涌上来,压得他喘不过气。 第二层:是责任,是对数十万将士生命的敬畏。 这次访问的核心议题,是志愿军撤军。这可不是简单地“下令回家”那么简单。 朝鲜战争,我们付出了多大的代价?根据最新的官方数据,有197653位志愿军战士献出了宝贵的生命。 他们大多数人牺牲时,还不到30岁。每一个冰冷的数字背后,都是一个鲜活的生命,一个破碎的家庭。 仗打完了,停战协定也签了,几十万大军还驻扎在朝鲜。怎么撤?什么时候撤?撤了之后朝鲜半岛的和平能不能保证?这些问题,每一个都牵动着中、朝、美、苏各方的神经,错一步都可能引发严重后果。 所以,白天他和金日成谈笑风生,那是在谈判,在运筹帷幄,要为国家争取最大的利益,要确保撤军能真正换来持久的和平,让烈士的血不白流。这种精神上的高度紧张和巨大压力,是外人难以想象的。 当他站在桧仓陵园,面对着满山的烈士墓碑时,他看到的不是功绩,而是责任。他是在向这些牺牲的将士们“汇报工作”,告诉他们:我们来接兄弟们回家了,我们正在努力,让你们的牺牲换来的和平能够长久。 等到了晚上,褪去“总理”的身份,他就是一个有血有肉的人。想到那些年轻的面孔,想到他们那句朴素的愿望——“只要祖国知道我”,他怎能不心痛?怎能不百感交集? 第三层:是忧虑,是对国家未来的深层思考。 1958年的中国,是什么样子? 一方面,我们意气风发,“一五”计划超额完成,社会主义建设热火朝天。但另一方面,我们也面临着巨大的困难。国内经济基础薄弱,国际上还受到封锁。 那几年,人们的日子都不好过。1960年春节,国家还处在困难时期。总理和演员们联欢,自己从家里带酒和花生米。演员们都不好意思吃,总理却说:“年轻人正是长身体的时候,要多吃一些嘛。”后来陈毅元帅开玩笑说观众是为了吃冰糖葫芦才来看戏,总理却一点没笑,轻声说:“这是说明粮食不够吃,肚子里空,群众饿啊!” 一句话,道尽了总理内心深处的忧虑。他心里装的,永远是整个国家和人民。 白天,他是果敢决断、纵横捭阖的大国总理;晚上,他是一位为国家和人民的未来“发愁”的大家长。这种忧虑,无法与外人道,也无法向同志们全盘托出,因为他是总理,他要给所有人信心。所以,他只能选择用一杯酒,把这份深沉的忧虑,和着烈酒,自己默默饮下。