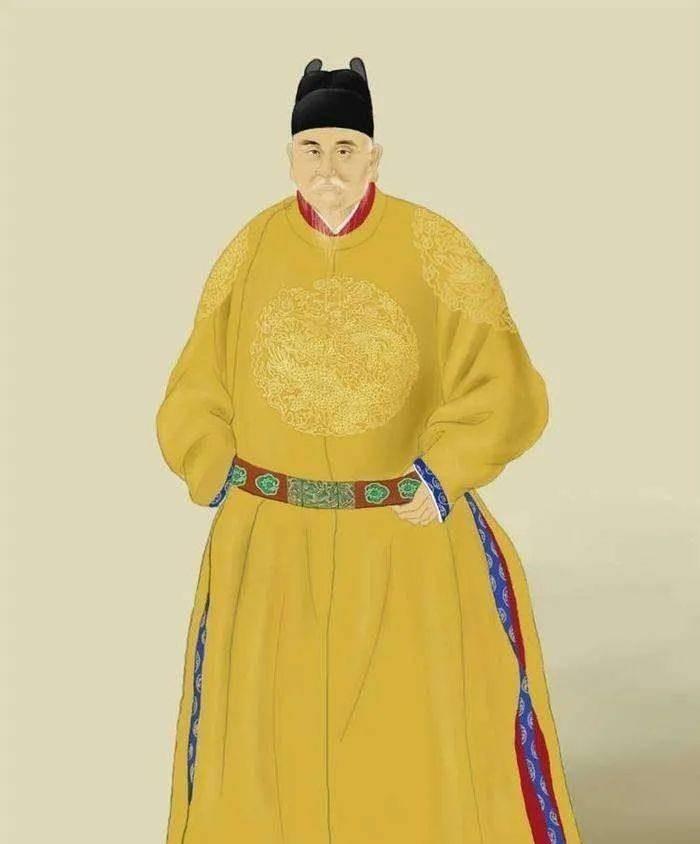

洪武三年夏四月戊申(1370年5月21日),南京钟山北麓的方丘坛前香烟缭绕。新登基三年的朱元璋身着衮冕,向地祇神位行三跪九叩大礼。 但最引人注目的是配享位置。那里供奉的既非上古圣王,也非开国元勋,而是他那个饿死在濠州荒年的农民父亲朱五四。 百官队列里响起压抑的骚动。礼部尚书崔亮额头冒汗,他清楚记得《周礼》规定方丘当以“五岳、五镇、四海、四渎从祀”。可此刻,那个叫“仁祖淳皇帝”的牌位,竟与这些镇守四方的神灵共享太牢祭品。 至正四年(1344年)的蝗灾像乌云笼罩濠州。十六岁的朱元璋眼睁睁看着父亲朱五四在床上蜷缩成枯枝,最后连薄棺都买不起。邻居刘继祖实在不忍心,给了块坟地。草草下葬那日,暴雨倾盆,土坑里的积水漫过少年膝盖,混着他滚烫的眼泪。 这段记忆成为朱元璋执政的底色。登基次年他减免受灾地区赋税时,诏书写得椎心泣血:“齐鲁之民馈粮给军,不惮千里”。 洪武七年的祭祀制度变得精细考究:方丘坛第二层东设五岳,西设五镇;内壝内设四海四渎坛,外壝设天下神祇坛。祭品规格严格到“岳镇各设酒尊三,天下山川坛牛一羊一豕一”。 而三年前的那场祭祀却出奇地朴素,仪式核心就是让地祇神灵作见证,给那个饿死的农民一碗帝王级的饭。 祭祀结束不到半月,应天府贴出布告:七十岁以上老人可免一子徭役。洪武十九年更颁布中国历史上最详尽的养老令:八十岁贫民月供五斗米三斗酒五斤肉,九十岁加发帛絮;富民则赐“里士”“社士”爵位,见官不跪。 这些政策背后藏着朱元璋的执念。他曾在《大诰》里痛斥不孝子:“禽兽尚知反哺,人而不如物乎?”但更深层的是政治智慧——当浙西大地主抗拒清丈田亩时,地方官只需问一句:“尔等可曾按月给佃户父老供酒肉?”对方顿时哑口无言。 孝道成为新王朝的黏合剂。云南平定后,沐英在昆明建“仁祖庙”;琉球使臣归国前特意抄录养老令;甚至五开蛮叛乱被镇压,朱元璋仍命汤和寻访寨中长者发放粟米。 洪武二十年正月南郊祭天,仪式结束时云开雾散。群臣纷纷称颂是皇帝诚心感动上天。朱元璋却摇头:“所谓敬天者,不独严而有礼,当有其实”。他指着远处推独轮车运粮的农夫说:“天以子民之任付于君,恤民才是真敬天。” 这段话揭开了方丘祭祀的核心。当礼官争论该用黄琮还是苍璧时,朱元璋看到的是凤阳城外的新坟。当年葬父的荒坡已立起“大明仁祖陵”石碑,守陵人中有位百岁老者每月能领三斗酒。附近村庄的孩童在社学朗读:“民生困苦,廉者当约己利人。” 这恰是洪武元年他对来朝官员的训诫。 太庙里的衣冠依旧沉默。德祖玄皇帝的玉册刻着“追尊高祖考曰玄皇帝”,仁祖的神主写着“皇考曰淳皇帝”。但濠州郊外,农舍炊烟混着米香冉冉升起。这对朱元璋而言,这才是最真实的祭祀烟火。 明嘉靖九年朝堂激辩天地分祀时,夏言翻出朱元璋早期分祀记录力争,却无人提及仁祖配享的深意。紫禁城里的世宗更关心如何将自己父亲塞进太庙,早已遗忘洪武三年方丘前那个流泪的帝王。 当方丘坛的香火散尽,留在百姓餐桌上的米肉酒香,才是朱元璋对“皇考”最郑重的祭品。 太庙神主终会蒙尘,但飘荡在里巷间的炊烟,永远铭记着那个想让天下父母吃饱饭的放牛娃。