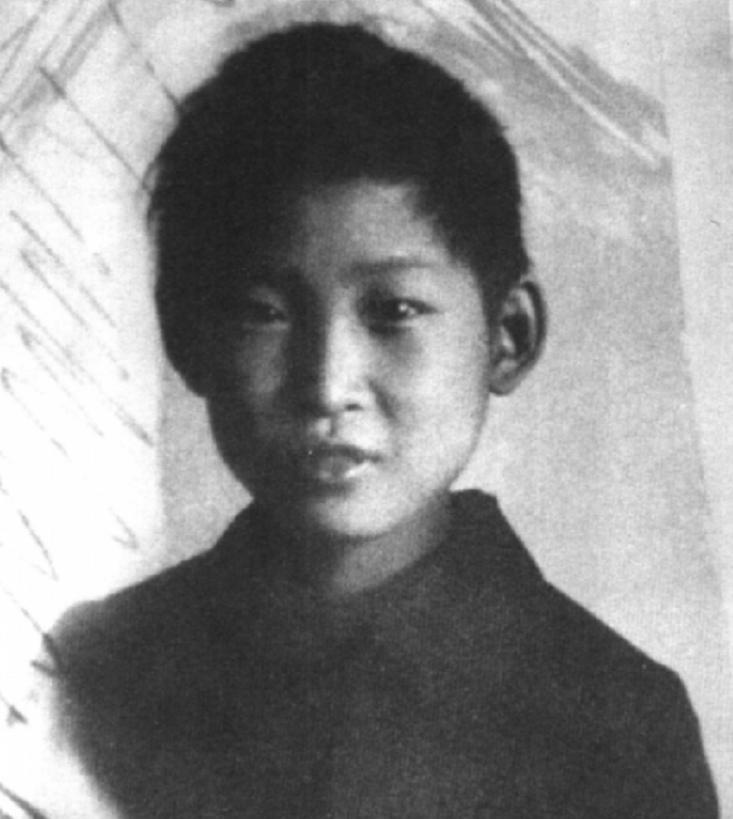

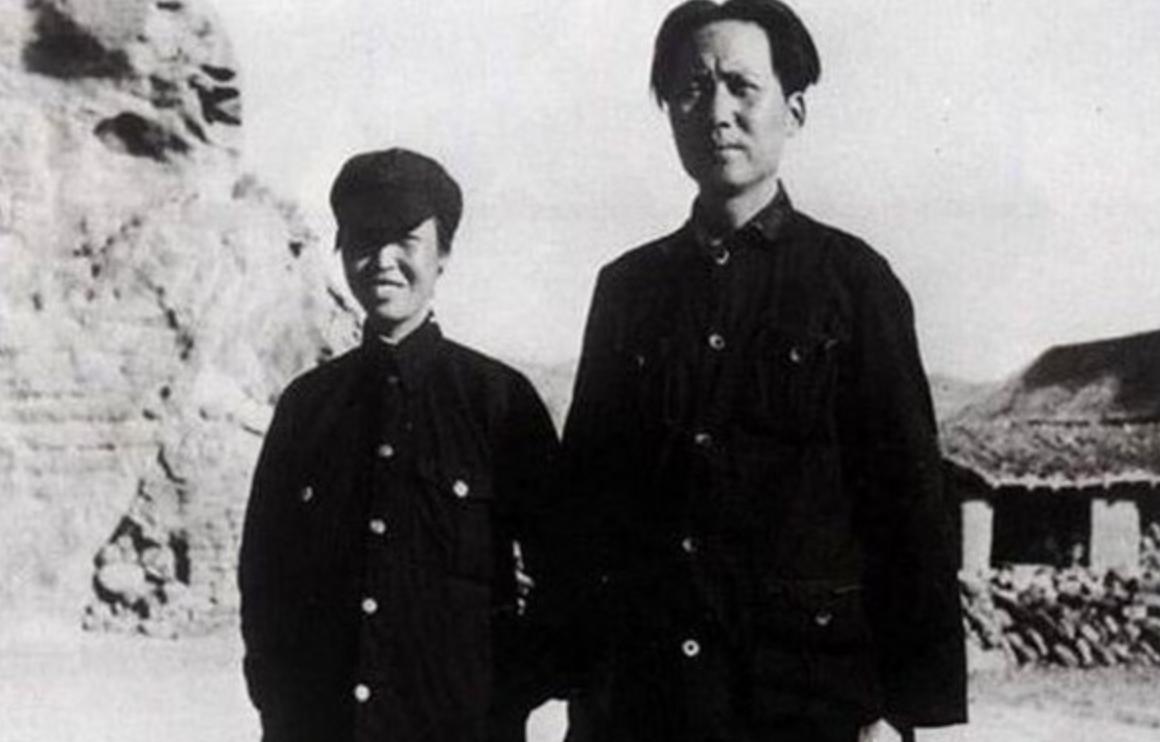

在苏联时,李敏带回一张明星的照片,毛岸英诧异:这明明是咱爸爸 “1945年11月的午后,你认识照片上的人吗?”老师用俄语问。九岁的李敏眨着眼,摇头,“是个大人物吧?”她把那张印着“MAO TSE-TUNG”字样的黑白照塞进书包,带着好奇一路小跑回到宿舍。 见面不多的毛岸英正整理军校课本,他随口问一句:“今天又收什么宝贝?”李敏递上照片,毛岸英先是一愣,随即压低声音:“小妹,这不是什么明星,那是我们的爸爸。” 李敏愣住了,脑子里嗡地一声。此刻,记忆像倒带—— 1937年1月,陕北的风钻进窑洞,刚生产完的贺子珍捂着被角,听见窑口传来毛泽东的喜悦:“姑娘生下来了。”洛杉矶托儿所尚未成立,照料新生儿只能靠战友接力。同桂荣后来回忆,那孩子小得像只猫,大家干脆叫她“娇娇”。 延安的日子清苦却热闹,黑豆汤配玉米糁算奢侈。战争阴影下,毛泽东最担心的不是战报,而是孩子的安全。1941年春,日机扫射黄河渡口后不久,他咬咬牙,把还不到五岁的娇娇交给国际友人护送出境,“先让她跟母亲团圆,再回中国长本事。” 一路北上,窄轨列车穿过西伯利亚白桦林。李敏后来形容那声音“像老牛喘气”。到莫斯科已是深冬,贺子珍戴着旧呢帽迎站,却被女儿的冷漠吓到。她蹲下来逗问:“来找谁?”孩子怯生生答:“找妈妈,叫贺子珍。”那一刻,母女相认,哭成一团。 日子并不宽裕。贺子珍白天给军工厂洗制服,晚上替邻居织毛衣,手指常被钢针划破。“我没本事,只能让你们吃饱穿暖。”她对孩子们这样说。不得不说,三兄妹在陌生国度依旧活得顽强:毛岸英爱做面包,毛岸青负责洗碗,李敏蹲在灶边捡木屑当柴火。 有意思的是,小学课堂上时常挂出中国领袖的海报,同学把毛泽东当英雄,大多难分中译名与俄译名。李敏只觉得那人慈祥,没多想。直到那年冬天,她感染肺炎,高烧四十度,被当作“没救”推往停尸间。贺子珍抱着女儿冲进风雪,“活着我带走,死了我也带走。”糖水、草药、母亲的体温,把小命硬生生拽回来。院方恼羞成怒,把贺子珍送进精神科。 毛岸英为此忧心,写信给在远东战地采访的苏方朋友求助,托人捎药、送棉被。兄妹情分在磨难中更紧。也正是这段时期,李敏渐渐想弄明白一个问题:“我的爸爸是谁?”母亲总含糊其辞:“在中国,忙革命。” 1945年,苏德战争硝烟未散,但中小学开始恢复文体活动。一次历史课结束,老师发给每个学生一张中文宣传照——照片就是李敏今天带回的“明星”。谁也没料到,它成为揭开身世的钥匙。 听毛岸英说出真相,李敏怔了好久才挤出一句中文:“真的吗?”毛岸英拍了拍她肩:“地下党叔叔早嘱咐,身份不能乱传。可你是亲妹妹,我不能瞒。”兄妹对视,一股难言的激动在胸口乱撞。 当天深夜,李敏写下人生第一封中文信,信纸皱巴巴:“爸爸,我想见您。”俄文夹杂汉字,语法稚嫩却真切。毛岸英加上一张自己近照,一同寄出。 1947年春,她们乘卡车穿越满洲里回国。国土在窗外延展,李敏心里像有只鼓在咚咚敲。哈尔滨、沈阳、天津,南下途中不断有战士向卡车招手。母亲轻声解释:“那是你爸爸领导的队伍。” 1949年3月,贺怡奉命把李敏带到北平。中南海勤政殿前,毛泽东迈大步迎出来,灰布棉袍被风掀起。“娇娃,快过来!”李敏先用俄语打招呼,又害羞地改成生硬普通话:“爸爸。”毛泽东笑得眼眯成缝:“回来就好。” 几天后,取名仪式在书房进行。毛泽东翻开《论语》:“君子讷于言而敏于行,你小名已叫娇娇,大名就叫‘敏’吧,随母姓李。”李敏点头,心里却偷偷复述:“敏捷,敏行,好记,也好听。” 新生活并非只有欢笑。江青待她客气,李敏却怎么也喊不出口一个“妈”字。夜深,她常想起莫斯科那间寒冷的出租屋,想起母亲被误送医时绝望的眼神。毛泽东看在眼里,不做评价,只嘱咐工作人员:“车票备好,让她假期去南昌探望贺子珍。”父女俩的默契,由此养成。 1959年,李敏与军人孔令华登记。婚宴极简,毛泽东只提三句:“别攀高,别张扬,好好过日子。”讲话短,却包含厚重祝福。婚后,她搬出中南海,偶尔带外孙来探望,毛泽东一手抱一个,笑得像个大孩子。 1976年9月8日晚,李敏赶到医院。病榻前,毛泽东声音低弱:“娇娇,忙完就回来看看嘛。”李敏握住父亲的手,说了句俄语“да, папа”(好的,爸爸)。老人闭上眼,似乎听懂了。 从陕北黄土到莫斯科风雪,再到新中国的晨曦,一张照片让少女认出父亲,也让一家人跨越十年的漂泊。李敏后来告诉友人:“我珍藏的,不是照片,而是兄长那句‘这明明是咱爸爸’。”