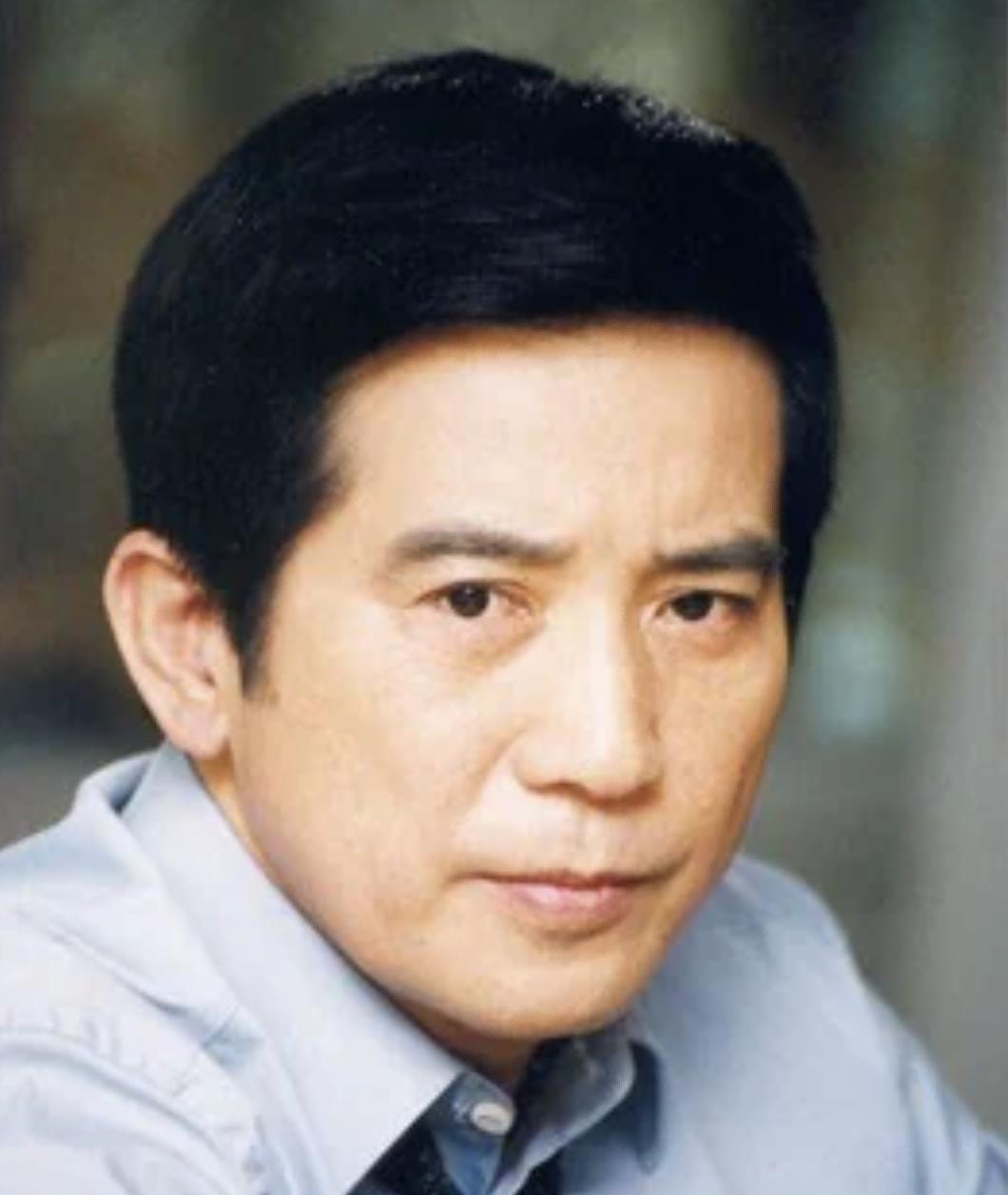

台湾大明星秦汉父亲孙元良:黄埔名将经历传奇,最后遗愿迁葬南京 “1995年夏天,我少拿钱也行,只求把这个角色演好!”片场灯光炽热,秦汉对导演抛出这句话,语速不快,却透着决绝。那一年,他已是岛内一线巨星,可当镜头锁定南京保卫战时,他忽然放下身段——因为故事里有父亲的影子。 秦汉原名孙祥钟,艺名背后是一段避不开的家国往事。在公众视野里,他是银幕上的温文贵公子;在家族谱里,他是黄埔一期将领孙元良的长子。父子俩一个站在镁光灯下,一个活在硝烟里,时空与身份相差极远,却被南京这座城牢牢系在一起。 翻开孙元良的履历,最醒目的标注是“黄埔一期”。1924年,20岁的成都少年翻山越水来到广州,跟着孙中山的“陆军军官学校”扛起新军旗帜。同期同学里,徐向前、陈赓、左权的名字今天家喻户晓,可当时的孙元良同样锋芒毕露。毕业不久,他已在东征北伐中屡立战功,几乎每上一步台阶都踩着硝烟。 1932年“一·二八”事变爆发,上海炮火连天。孙元良率87师259旅驰援南翔,随后在庙行镇伏击日军。那场被写进教科书的“庙行大捷”,让日本海军陆战队第一次尝到巷战苦头,也让孙元良拿到宝鼎勋章。遗憾的是,胜利喜悦尚未散去,贪污军饷的流言就扑面而来,他被押解汉口。若非叔父孙震和何应钦各掏三千大洋,年轻将军的人生恐怕要拐进死胡同。 命运给他关上一扇窗,又推开一堵城墙。1937年,全面抗战爆发。孙元良率德械装备的88师進驻闸北。日方打算先取铁路枢纽,他抢先布下“闸北—宝山路—八字桥”防线。战场如绞肉机,262旅首战告捷后,88师在轴心阵地死守76天,兵员补充五次仍打到弹壳成堆。日本“三月亡华”的狂言在血泊中破碎。 倚仗地利和经验也有极限。淞沪会战后,满目疮痍的88师只剩六千人,其中三分之一是新兵。南京保卫战来势汹汹,72军刚一接防就陷入绝境。中华门一线鏖战至枪管发烫,主力伤亡殆尽,孙元良不得不分散突围。外界随即贴上“弃城逃跑”的标签,连“逃跑将军”的绰号都铺天盖地。也有人说,这是宋子文与他失和后的诬陷。42天牢狱,与先前勋章对照,冰火两重天。 战争从不只写英雄诗,也记录灰暗注脚。调查结束后,他恢复军职,却再难拾昔日锋芒。抗战末期转战湘西、滇缅,内战阶段退向西南。1949年冬天,孙元良随部队抵台,口袋里没带走半块金条,只带走残缺的军魂。为了养活八个孩子,他去了东京开面馆,端碗洗碟,身上那件旧军装早被油烟味取代。街坊不识他的将军头衔,他也懒得提。 秦汉记得童年餐桌上那碗汤面——一角钱的葱花漂在表面,父亲却不让剩下一滴。多年以后,他拍《南京1937》时想起这画面,心里别扭得发疼。他问父亲:“城门失守那天,你在想什么?”老人的四川口音含糊而坚定:“去看书,好咯。”此后再无下文。 2007年5月25日,103岁的孙元良在台北病逝,留下一句“能回南京最好”。秦汉筹划迁葬之事,才发现牵涉两岸法规、墓园批复、家族意见,远比想象复杂。2015年,他踏上南京采访路线,站在曾经的中华门遗址,听专家孙宅巍讲述那场五天四夜的拼杀。“88师伤到连番号都快不存在了。”秦汉听完,眼眶通红,没说一句台词。 对许多人来说,孙元良的一生像极了动荡年代的缩影:少年扬名,中年蒙尘,老年漂泊。有人记住“庙行大捷”与“四行仓库”,也有人只记得他被撤职的42天。真实性评判交给史料,这份多棱面的存在感却绕不过去。或许正因为复杂,他才鲜活,才值得被重新打量。 从荧幕到史料,再到一座等待完成的墓碑,父子两代在南京这条坐标上交汇。秦汉说,他拍戏时常在夜里翻陈年电报和战地照片,“想象父亲当年没睡的那几个夜晚”。这种想象并不伟大,也谈不上动人,却让一位温文影星和一位黄埔老兵之间,多了几分“理解”二字。用他自己的话总结:“那不是荣耀与耻辱,是活下去的本能。”