1962年,大才子陈寅恪在得知妻子病情愈发严重后,提前写了一幅挽联送给她。谁知,妻子只是笑笑,还温柔的握着他的手说:“我定比你活得久。”

1962年的秋天,陈寅恪握着笔的手微微发颤。

书桌上摊开的宣纸上,墨迹未干的挽联笔力苍劲,却透着化不开的悲凉。

妻子唐筼病榻缠绵多日,病情一天重似一天。

这位以博学震动学界的老人,生平第一次感到文字如此沉重。

他把挽联拿给病中的妻子看,唐筼苍白的面容竟浮起淡淡笑意,伸出瘦弱的手轻轻握住他:“莫急,我定比你活得久。”

那幅挽联上写着:“涕泣及牛衣,卅载都成断肠史;废残难豹隐,九泉稍待眼枯人。”字字如刀,刻着四十年乱世里的患难夫妻,刻着生离死别的不舍与约定。

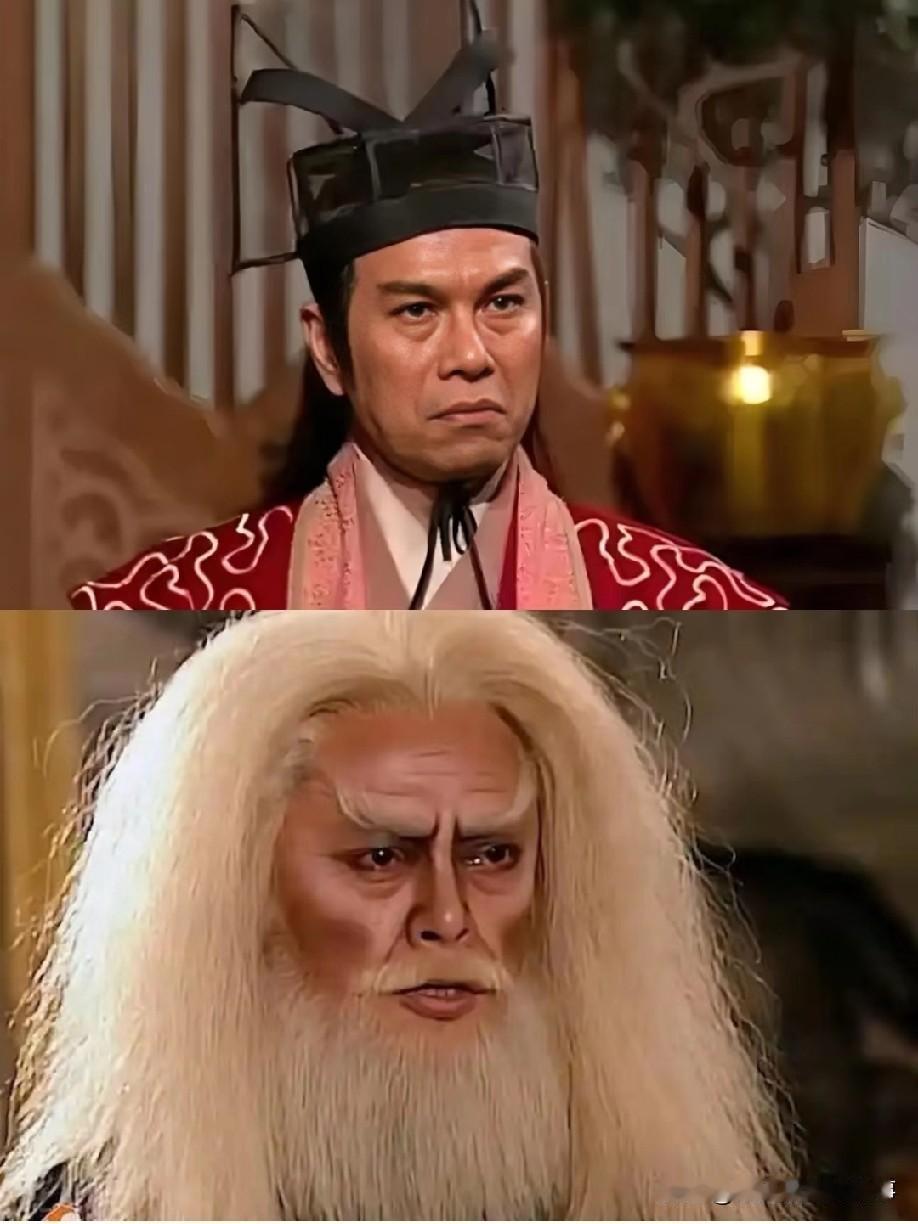

在民国群星璀璨的天空中,陈寅恪的名字格外耀眼。

历史学家、古典文学大家、贯通中西的“行走书库”……世人给他的名号多得数不清。

可就是这样一个满腹经纶的读书人,早年提起婚姻大事却浑不在意,直言“娶妻乃芝麻小事,随手办妥便罢”。

谁也没想到,这个三十六岁还打着光棍的“书呆子”,会因为一幅画彻底栽了进去。

那天,体育教师郝更生捧着一幅旧画来找他讨教,指着落款问:“这‘南注生’究竟是何方神圣?”陈寅恪一眼认出是晚清名将唐景崧的手笔,眼睛倏地亮了。

听郝更生说认识唐将军的孙女唐筼,他当下就坐不住了。

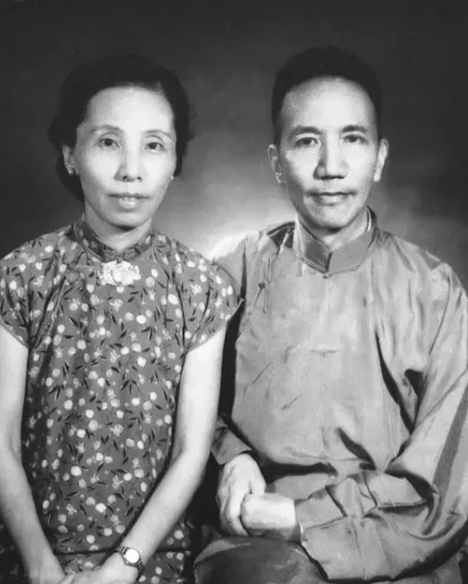

几天后,在朋友撮合下,两人约在北平中央公园见面。

唐筼自幼承袭家学,诗词书画无一不精,更难得的是眉宇间那股子大家闺秀的坚韧。

陈寅恪素来清高的心,头一回怦怦直跳。从日头当空聊到暮色四合,分别时他脚步都生了根。

当年冬天,这对迟来的有情人终成眷属。

婚后的唐筼褪去才女的光环,洗手做羹汤。

陈寅恪埋首故纸堆,家中柴米油盐、三个女儿呱呱坠地,全压在妻子柔弱的肩上。

时局动荡,国难当头,他给长女取名“流求”,次女唤作“小彭”——台湾古称流求,澎湖列岛隐在“小彭”二字里。他要孩子记住沦丧的国土。

炮火终究烧进了书斋。

1937年卢沟桥枪响,陈寅恪的老父亲陈三立拒做亡国奴,绝食殉国。

丧父的锥心之痛尚未平息,陈寅恪的右眼世界骤然陷入黑暗。

唐筼翻箱倒柜找出压箱底的嫁妆旗袍,换了只母羊回家。

天不亮就蹲在院子里挤奶,羊奶温在灶上给丈夫补身子。无奈战火阻隔,求医无门,两年后陈寅恪的双眼彻底失明。

这对夫妻却在绝境里蹚出一条新路。

失明的教授靠在床头,诗句典故滔滔不绝;唐筼伏在案前疾笔如飞。

墨迹在纸上沙沙作响,丈夫的声音成了她的眼睛,她的笔尖成了丈夫的拐杖。

抗战烽火中的学术灯火,竟在岭南小楼里顽强地燃着。

靠着妻子一手一脚的支撑,陈寅恪在黑暗里写出《元白诗笺证稿》等扛鼎之作,让中华文脉在硝烟中不断流。

日子像磨盘,碾碎了年华也碾坏了身体。

1962年唐筼病倒时,心细如发的丈夫察觉出凶险。他提前写下的挽联字字是泪,藏着白头人送黑头人的恐惧。唐筼那句“定比你活得久”的承诺,成了扎在心里的定海神针。

她硬撑着料理一日三餐,看着丈夫伏案工作的背影才敢喘口气。

1969年深秋,七十九岁的陈寅恪油尽灯枯。

葬礼上,唐筼平静得令人心酸。四十五天后,她安然阖目,追随而去。少年夫妻老来伴,她终究舍不得让他等太久。

多年后,广州执信中学的校史馆里多了一段影像。

这所唐筼的母校,在2023年校庆时请学生重演了中央公园初遇的场景——长衫教授与蓝布旗袍的女子隔桌相望,背景里桃花纷扬。学生们的台词本上印着陈寅恪晚年日记里的句子:“若非筼力持于内,寅恪早成荒冢枯骨。”

同年岁末,中华书局修订再版的《陈寅恪合集》悄然加印,附录里新增了七页泛黄纸笺。

那是唐筼记了半世纪的家计簿,一笔“购羊壹只,为寅恪治目疾”的蝇头小楷旁,印着浅浅的泪痕。

![他真的适合去写网络小说,没开玩笑[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/8947243674953183117.jpg?id=0)