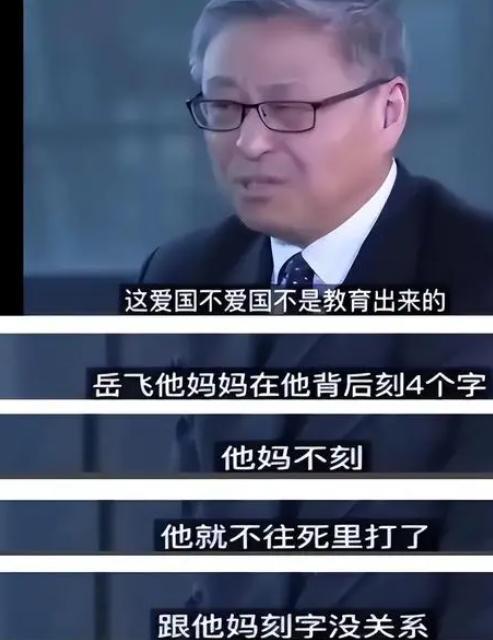

“爱国主义不需要教育!”,2023年,清华教授阎学通否认爱国教育,认为爱不爱国并不是教育出来了,就像人们对父母的爱不是教育出来的一样,爱国主义也不需要教育,并直言:“岳飞妈妈在他背后刻了几个字,他就能打仗了吗?” 这个话一说出来直接引爆了网络,网友们纷纷发表自己的看法,也有不少网友被气的不行.... 爱国教育到底重不重要呢?这个话题相信从小在中国学校慢慢成长的大家深有体会! 在他的言论中,岳飞背后并没有什么特定的“爱国主义教育”,而是通过国家的动荡和家国的危难激发了他的内心力量。 岳飞作为民族英雄的出现,的确不需要教科书上的说教,而是由百姓的血与泪、山河的破碎所激发。 历史的沉痛教训本身便是最强有力的教育。 而我们回看抗日战争的历史,那时成千上万的农民走上前线,面对日军的侵略,很多人并不是因为在学校里听过多少爱国的言辞,而是因为亲眼见证了家园的破碎、亲人的死去、家园的蹂躏。 这个时候,爱国不仅仅是一种抽象的情感,它变成了一种直面现实的生存动能。 那种从痛苦和苦难中激发出来的集体意识,是无法被单纯的口号或教育所替代的。 但问题也在于,如果爱国情感只能通过这种国破家亡的历史苦难来激发,那么和平年代的爱国情怀将如何塑造? 我们并不希望用悲剧来维系对祖国的热爱。 爱国主义教育的难点在于,如何在不经历历史灾难的情况下,让年轻一代也能意识到自己与祖国之间那种深厚的情感联系。 要做到这一点,显然光靠本能和血缘的亲近感是不够的。 例如,对于那些在海外长大的华裔后代,尽管他们在血统上继承了中华文化,但由于成长环境的不同,如果没有足够的历史文化熏陶,他们对“祖国”这一概念的理解就会变得模糊和空泛。 在这种情况下,爱国情感不会像是在祖国土壤上生长的那样自然而然地深入骨髓。 这也表明,要在和平年代维系和强化爱国情怀,确实需要后天的培养和教育。 这不仅仅是学校课堂上的课文背诵,更是通过生活中的实践、历史的教育、文化的传承,让年轻一代在时代的脉搏中找到对祖国的认同和归属。 因此,爱国情感的培养,不能仅仅依赖历史的创伤和苦难,它需要更加系统的文化建设和情感教育。 历史和文化,是让人们深刻理解“爱国”这一情感的源泉,只有将这种情感深入到每个人的内心,它才能够真正成为一种持续的、稳定的力量,成为国人共同的精神支柱。 历史教育的真正目标,不在于让学生死记硬背那些枯燥的年份和条约,而是要让他们从具体的历史事件中汲取智慧和力量。像虎门销烟、甲午战争这些重要的历史时刻,应该成为学生了解我们今天和平与尊严来源的关键坐标。通过对这些历史的理解,学生能够更加深刻地认识到,今天的稳定局面并非理所当然,而是无数先辈们经历了血与火的洗礼,才换来的今天的安宁。 比如,像钱学森、邓稼先等科技巨匠,放弃了国外的优渥待遇,毅然回国,选择贡献自己的力量,支撑他们做出这一决定的正是深深植根于心中的信念。 这份信念,正是通过长期的教育和文化熏陶慢慢培养起来的。 阎学通教授的担忧并非没有道理。实际上,人们反感的,并不是爱国情感本身,而是那种空洞而生硬的“爱国表演”。 当爱国主义教育变成了一种机械的重复,形式化的口号和活动代替了深刻的内心认同,它就失去了原有的意义。仅仅通过喊口号、看展览、参加形式主义的活动来表达爱国情感,不仅无法激发人们的共鸣,反而容易让人产生厌烦。 这种机械化、模式化的爱国教育,恰恰是在削弱那份原本应该真挚而深沉的情感。 因此,新时代的爱国教育不能停留在简单的表面文章上,而需要进行一次深刻的自我革新。 与其让学生在教室里反复背诵历史事件,不如鼓励他们走出课堂,去触摸那些历史现场,去感受历史的温度和脉搏。在真实的历史环境中,亲身感受先辈们的奋斗、牺牲和坚持,才能让爱国情感不再是空洞的口号,而是一种深入骨髓的认同。 真正的爱国,并不意味着排斥外界,而是在了解世界、拥抱世界的基础上,更加深刻地爱自己的国家。 了解世界,意味着要有宽广的视野和包容的胸怀;而爱自己的国家,则是在这种理解和认知中,更加珍惜和热爱我们的文化、我们的历史,以及那些为国家未来而奋斗的每一份力量。 爱国情感,应该是在全球化的背景下,与世界接轨、与时俱进的爱,而不是固守在狭隘的国度和陈旧的观念中。 (信息来源:阎学通公然宣称“爱国主义不需要教育”,何其荒谬!——红色文化网)

随风飞人

这样子人也能清华教授,难怪