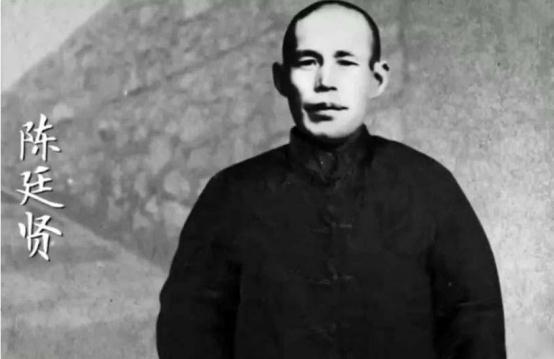

1984年,我军经过长达50年的寻找,终于找到了一位叫陈廷贤的老人,当时已经是政协领导的程子华对他十分感激。 一个普通货郎为何让军长程子华念念不忘半个世纪?直到1984年,这个谜团才被揭开。这个叫陈廷贤的山西老人,在1934年用一条无人知晓的小路改写了红军长征的历史。当时任全国政协副主席的程子华得知消息时热泪盈眶,但遗憾的是,他们永远错过了重逢的机会。 陈廷贤出生于山西省晋城县的一个贫苦农民家里,父母早亡,13岁时陈廷贤背井离乡,随着本家堂哥陈金生外出谋生。生活的艰辛让这个少年过早地承担起生存的重担。刚开始他在晋南的运城下井挖盐做了苦工,后来经常挑担贩盐到黄河南岸的三门峡、卢氏县一带贩卖。 为了躲避各种税收盘剥,陈廷贤只能选择山间小路。多年的货郎生涯让他对豫陕交界一带的地形了如指掌,这为日后的传奇经历埋下了伏笔。后来,陈廷贤逃荒到卢氏县城后,就在当地一家糕点铺子当伙计,晚上做糕点,白天挑着货郎担子,四乡奔走叫卖。 1934年12月,红25军在长征途中遭遇了生死考验。远在南京的蒋介石曾自信地认为,红25军必将重蹈隋末瓦岗农民军李密和王伯当的覆辙,被全歼在豫西卢氏境内。敌人在朱阳关和五里川两个要道设下重兵,企图将红军困死在山谷里。 就在这关键时刻,红军侦察兵带回了一个挑担子的货郎。程子华在亲自和货郎交谈时,惊讶地发现,陈廷贤跟自己是老乡。两个山西人在异乡相遇,这让程子华倍感亲切。更让陈廷贤震惊的是,他亲眼看到红军买粮食时主动付钱,严格执行军纪,这与他听说的"土匪"形象完全不同。 陈廷贤告诉程子华,他多年来四处卖货,得到过牧羊人指点,知道一条小路,虽然崎岖难走,却可以绕过五里川和朱阳关,直接进入陕西洛南。这条路知道的人极少,肯定不会有埋伏。 程子华做出了一个大胆的决定:全军跟着这个素不相识的货郎走。为了迷惑敌人,他派出手枪团在朱阳关附近制造假象,而主力部队则在陈廷贤的带领下悄悄穿越"一线天"等险路。 12月8日,红25军先头部队直奔豫陕交界处的要塞铁索关,这里虽然埋伏着敌军,但数量减少,战斗力较弱,很快就被红军打败,敌军一触即溃。红军成功突出重围,进入陕南。 分别时,程子华想给陈廷贤报酬,但被拒绝了。临走时,程子华郑重地递交给陈廷贤一张和政委吴焕先联名写的盖有红印的纸条,写明陈廷贤为红军带路的功绩,并说:"从今天起,你就是共产党的人了。" 红军走后,陈廷贤的日子并不好过。他给红军带路的消息就被当地民团知道了,他被押到县城城隍庙县民团总部,关了整整3天3夜,受尽折磨。但他始终守口如瓶,没有透露红军的任何信息。 新中国成立后,陈廷贤在卢氏县副食品公司当售货员,默默无闻地生活着。建国后,程子华主政山西省,曾经6次派人到晋城寻找,但没有结果。刘华清也曾到河北寻找,仍然未果。 问题出在哪里?由于陈廷贤浓重的山西口音以及祖籍黄河以北,红军秘书误把他的名字记成"河北人陈廷献",一字之差,给红军老战士寻找陈廷贤带来很大的麻烦。 直到1983年,编写红25军战史的工作人员把调查地扩大到晋冀豫,才辗转得知陈廷贤的确切地址,并通过中共卢氏县委党史研究室的同志找到了陈廷贤。 然而,这个消息传到北京时,已经太晚了。1984年1月12日,陈廷贤溘然离开人世。当时任全国政协副主席的程子华听到这个消息时,内心五味杂陈。寻找了半个世纪的恩人,竟然在被找到的同一年离世,这种遗憾让程子华痛苦不已。 程子华的女儿程海燕后来说:"父亲听闻消息后非常难过,他觉得当年要不是陈廷贤带路,红二十五军很难冲出重围,没有陈廷贤,就没有红二十五军。" 1985年出版的《红二十五军战史》,用300字的篇幅,记录了陈廷贤为红军带路突出重围的英勇事迹,被誉为布衣军史第一人。这位普通的山西货郎,用自己的勇气和智慧拯救了3000多名红军战士的生命。 今天,卢氏县为陈廷贤立了墓碑,当地人称之为"红军墓"。而程子华对陈廷贤的感激之情,也成为革命历史上军民鱼水情深的生动写照。 一个普通人的善举能改变历史进程,这样的故事在今天仍然值得深思。陈廷贤的经历告诉我们,平凡人也能在关键时刻发挥巨大作用。您觉得在当今时代,普通人还能为社会做出哪些贡献?欢迎在评论区分享您的看法和身边的感人故事。