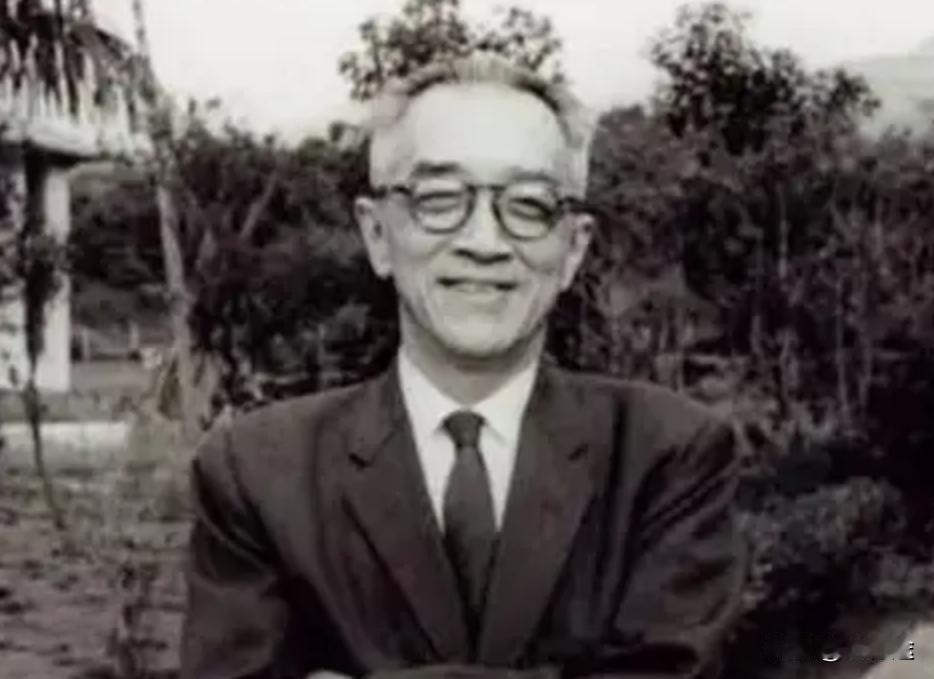

1961年,26岁李敖穷困潦倒,面临辍学的风险时,给胡适写信道:“胡先生,我穷得实在没有办法,两条裤子都进了当铺。” 故事的主角,一个叫李敖,26岁,在台大历史研究所晃荡。另一个,叫胡适,大名鼎鼎,当时已经是快70岁的老先生了,在台湾当着“中央研究院”的院长。 一个是啥也不是的穷学生,一个是泰斗级的大学者,按理说,这俩人应该是两条平行线,碰不到一块儿。 李敖穷到什么地步?冬天,就两条裤子,一条单裤,一条棉裤。天儿一冷,得穿棉裤吧?那单裤就送进了当铺。天儿要是回暖了,再当了棉裤,把单裤赎回来。就这么来回折腾。结果到最后,两条裤子都躺在当铺里了。一个台大的高材生,连裤子都没得穿,你琢磨琢磨,这得多窘迫。 更要命的是,他跟台大历史研究所的老师沈刚伯闹掰了,面临着辍学的风险。学上不成了,钱也没了,李敖这人吧,狂是真狂,但他也知道,光狂没用,得先活下去。 怎么办?找人借钱。可他那脾气,朋友不多,能借给他钱的更少。思来想去,他想起了一个人——胡适。 于是,就有了开头那封信。信很短,但字字扎心:“胡先生,我穷得实在没有办法,两条裤子都进了当铺。”信里还附了一本他刚出版的书《传统下的独白》。这举动也很有意思,像是在说:你看,我不是个白吃饭的草包,我是有才华的,值得你救济。 那么问题来了,胡适凭什么要帮他?当时的胡适,声名显赫,每天收到的信堆成山,找他要钱、要工作的多了去了。李敖算老几? 这就得把时间往前倒一倒了。 李敖这小子,打上高中的时候,就迷上了胡适。他不是那种盲目追星的粉丝,他是真把胡适的文章、思想嚼碎了看。胡适提倡的自由主义、怀疑精神,简直是说到了李敖的心坎里。可以说,胡适是李敖青年时代精神上的“引路人”。 光崇拜还不够,李敖这人最大的特点就是“敢”。他读胡适考证《红楼梦》的文章,读着读着,嘿,发现一个问题。胡适说《红楼梦》里的“经典”这个词,是曹雪芹的时代就有的。李敖不信,他一头扎进故纸堆里玩命地查,最后证明,这个用法是后来的一个叫程伟元的人加上去的,不是曹雪芹的原笔。 李敖直接给胡适写了封信,把自己考证的结果原原本本告诉了胡适。 胡适没有一点不高兴,反而非常认真地回信给这个不知名的中学生,承认了自己的疏忽,还对李敖的考证大加赞赏。 一来二去,两人就这么通上了信。在胡适眼里,这个叫李敖的年轻人,脑子活,胆子大,是个搞学问的好苗子。而在李敖心里,胡适不仅是偶像,更是一个可以平等交流的前辈。 有了这层铺垫,1961年那封“裤子进当铺”的信,就顺理成章了。李敖不是在向一个陌生的大人物乞讨,他是在向一个精神上认可自己的长辈求助。 胡适收到信后,是什么反应? 他二话没说,立马开了一张1000块钱新台币的支票,派人送了过去。1000块,在当时可不是个小数目,足够一个学生好几个月的生活费了。胡适还在信里温和地写道,让他“万不要再当裤子了”。 这事儿,特别真实地体现了那个时代知识分子之间的一种风骨。胡适帮李敖,不是因为私交多好,也不是图什么回报。他看重的是这个年轻人的才华和潜力。这是一种非常纯粹的、对“智识”的爱护和传承。胡适一生都在提倡“容忍比自由更重要”,他容忍了李敖的狂,也爱惜他的才。他给出的那1000块钱,与其说是救济,不如说是一笔“天使投资”,投的是中国自由主义思想的下一代。 其次,这事儿也把李敖和胡适两个人的性格,活脱脱地勾勒了出来。 李敖,你看他,穷到当裤子,但骨子里的那股傲气一点没少。他求助,但也把自己的作品附上,姿态摆得很明白:我李敖,是凭本事吃饭的,今天只是暂时落难。他后来拿了这笔钱,也没说什么感恩戴德的话,转身就继续去搞他的学问,去骂他想骂的人。这就是李敖,一个纯粹的、带刺的个人主义者。 胡适呢,则展现了另一种境界。作为被“冒犯”过的大学者,他不仅不生气,反而欣赏对方的锐气。接到求助信,他没有居高临下地去“施舍”,而是像个邻家老伯一样,关心年轻人的裤子有没有得穿。这种温和、宽厚,举重若轻的范儿,是那个时代过来的大师身上特有的一种气质。他帮的,是一个具体的、窘迫的年轻人,也是在维护他所珍视的、抽象的自由思想的火种。 一年后,也就是1962年,胡适突然去世了。李敖跑去参加了葬礼。按理说,受过人家这么大的恩惠,总该写点纪念文章,歌颂一下吧? 李敖偏不。几年后,他写了《胡适评传》,把胡适从头到脚批判了一遍。很多人骂李敖忘恩负义,说他“吃了胡家的饭,砸胡家的锅”。 但我觉得,这恰恰是这件往事最深刻的地方。李敖批判胡适,用的正是胡适教给他的方法——怀疑、考证、独立思考。他没有因为私人恩惠,就放弃自己的思想独立。从这个角度看,李敖恰恰是胡适最“合格”的学生。他继承的不是胡适的结论,而是胡适的精神。