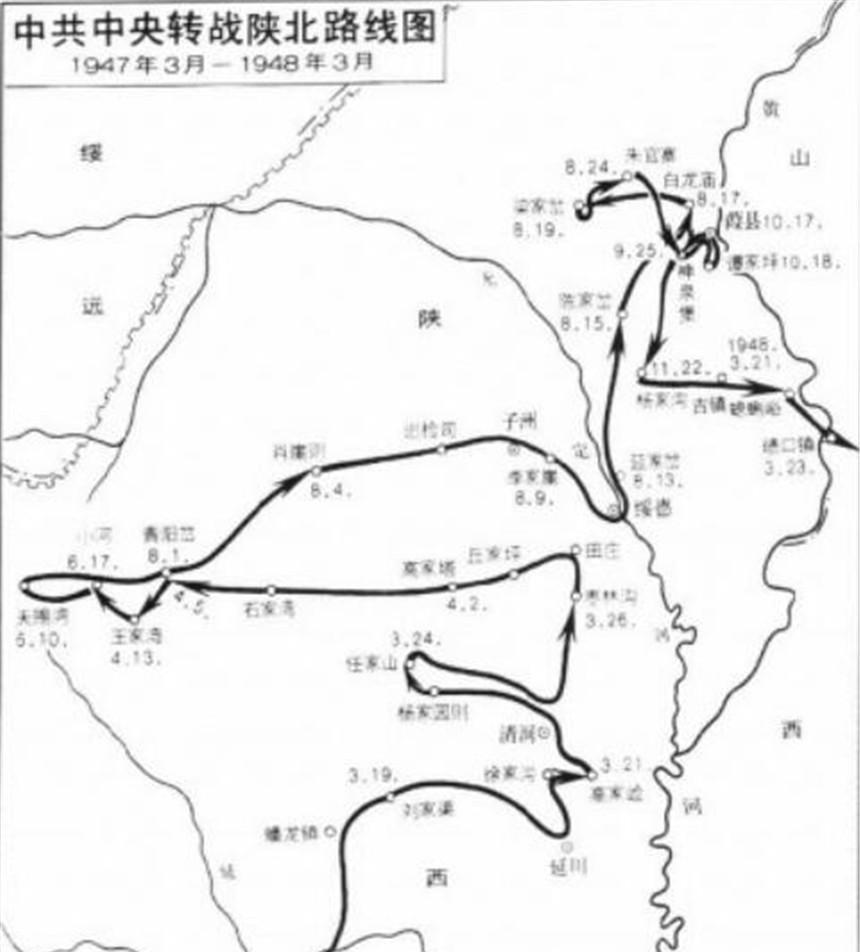

1955年,彭德怀气冲冲地找到毛主席,一进门,就激动地说:“司令员当元帅,参谋长当少将,这个元帅我当不了!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 解方出生在吉林东丰的一个富裕家庭,自幼接受良好教育,曾就读于东北讲武堂,后赴日本东京陆军士官学校深造,他在日本接受的是最系统的军事训练,成绩优异,甚至获得过天皇亲授的军刀,回国后,他被安排在东北军内部,秘密从事统战活动,长期潜伏敌营之中。 抗战爆发后,解方在多个战场上表现活跃,参与了台儿庄、徐州等大战役,1940年,他的身份被敌人识破,被紧急转移到延安,回到根据地后,他正式归队,并更名为“解方”,寓意回归革命大家庭,从那时起,他的军事才能开始真正被认可。 新中国成立不久,朝鲜战争爆发,彭德怀作为中国人民志愿军总司令,点名要解方担任参谋长,这一任命在军内引起不少议论,许多人对这位“空降”的参谋长并不熟悉,但事实很快证明了,解方不仅胸有韬略,还极为细致,是真正能在战场上做出贡献的人。 在朝鲜战场上,他几乎每天与彭德怀一起研究敌我态势,制定作战计划,他不喜欢空谈,常常亲自前往前线查看地形,与师团级指挥员沟通,金城战役前夕,志愿军面临极其复杂的敌情变化,解方根据情报制定了“集中重击、快速穿插”的战术部署,为志愿军赢得战役胜利奠定基础。 更令人印象深刻的是他的外交才能,在战争后期的停战谈判中,解方成为中方主要谈判代表之一,他熟练掌握英语,对国际法有深入研究,每次谈判前,他都要通宵研读相关资料,梳理美方逻辑,准备应对策略,谈判桌上,他经常据理力争、寸步不让,让美方代表屡屡陷入被动,正因为如此,他被美军代表称为“最难对付的对手”。 当时的美军虽然在战场上处于劣势,却在谈判中屡次施压,解方坚持底线,在涉及战俘交换、非武装区设置等关键问题上,咬住原则,力争国家利益最大化,他的强硬态度与灵活策略,引得国内外多方关注,美方的一位将军在回忆录中提到,解方是“一个让人畏惧的谈判者”,思维敏捷,从不被激怒,始终从容应对。 战争结束后不久,1955年,国家启动了建军以来首次大规模军衔评定,这是对新中国军事体系规范化的重要一步,也是一项极其复杂庞大的工程,当时的评定不仅考虑战功,还要统筹军龄、资历、职务,甚至包括党龄和参加长征等历史经历。 解方的军衔评定结果是少将,这在当时引起了一些震动,因为与他在志愿军中并肩作战的几位将领,如秦基伟、梁兴初等人都被评为中将,而他不但是参谋长,还在谈判中立下大功,军中许多人都认为他应当至少是中将。 更让人不解的是,接替他担任志愿军参谋长的李达,仅任职几个月,却被授予上将军衔,人们不禁质疑,这样的评定是否公平? 彭德怀是最早对这一评定结果提出质疑的人,在战争年代,他与解方配合默契,多次共同化解危险局面,解方的能力,他最清楚,看到解方仅被授予少将,彭德怀内心非常不平,他认为,一个把胜仗打在前线、把条件争在桌上的人,理应获得更高的荣誉。 不过,军衔评定工作有其严格原则,解方虽然战功显赫,但他1936年才入党,未参加红军时期的战斗,也没有经历长征,这些历史资历在评定中权重极高,同时,他的职务多以参谋职为主,缺乏独立指挥整支部队的经历,这在当时的评价体系中是一个重要短板。 毛泽东了解到情况后,认为军衔评定不能轻易更改,但也不能让有功之人心寒,于是,他提出一个折中的办法:虽授少将军衔,但要特别承认其地位,并口头称其为“共和国第一少将”。 这个说法在军中广泛流传,也成为对解方贡献的一种特殊肯定,在军衔制度的框架内,给予了他独特的历史位置。 解方本人对军衔并不在意,他从未公开表达过不满,也没有因此影响工作,他继续负责情报系统建设,亲手搭建起一套完整的国内外敌情信息网络,1962年和1979年两次边境战争中,他的情报工作为前线部队提供了重要支持,避免了许多损失。 离休后,解方投身军事教育事业,参与编写情报学教材,并在军校授课,他以严谨务实的作风赢得学生尊敬,也为后来的情报军官培养立下汗马功劳。 1984年,解方因病去世,享年76岁,多年后,长春市博物馆为了纪念东北解放的历史,特设展柜展示他在指挥作战时使用的地图包和谈判笔记本,他的家乡也建立了纪念馆,用声音、图像和实物讲述这位将军从战场到谈判桌的传奇经历。 信息来源:中国军网《纪念彭德怀诞辰126周年|谁敢横刀立马?唯我彭大将军!》 央视新闻《中国人民解放军军事家:横刀立马彭德怀》