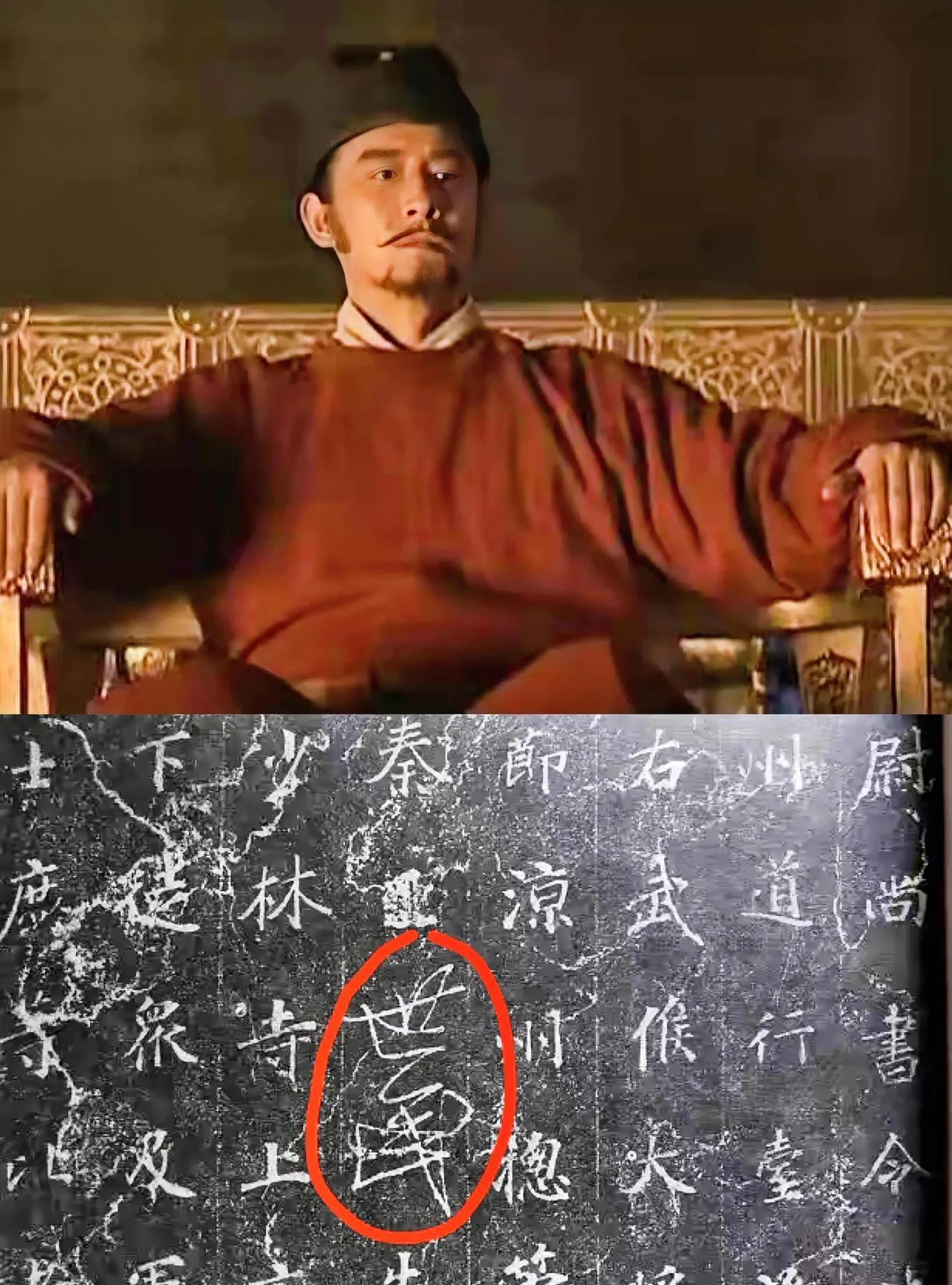

大宦官鱼朝恩屡屡为难郭子仪,郭子仪总是忍让,时间一长,鱼朝恩反而不好意思了,一次宴请郭子仪,席间痛哭流涕,说再也不会与郭子仪为敌。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 唐朝中期,政治风雨飘摇,藩镇割据、宦官专权、外敌入侵,整个帝国摇摇欲坠,可在这样一个谁都难以善终的时代,有一个人,却在四位皇帝手下存活了大半生,手握重兵、战功赫赫,却始终得以全身而退,他就是郭子仪。 在安史之乱爆发之前,郭子仪只是众多将领中的一员,当安禄山起兵叛乱,洛阳、长安相继失守,唐玄宗仓皇西逃,郭子仪临危受命,调集朔方军驰援中原,他亲率大军,与李光弼等人联手,数次击破叛军主力,最终收复两京,可以说,这场几乎摧毁了整个大唐的叛乱,若没有郭子仪,后果不堪设想。 可战争才刚刚结束,真正的考验才开始,唐肃宗即位后,深知武将功高可能威胁皇权,于是开始倚重宦官,削弱节度使的影响力,郭子仪虽然有功,但他率领的朔方军战力最强,兵力最多,自然成为眼中钉,一次战役失利,肃宗借机将郭子仪调回京城,收回了兵权,这种做法,换了别人早已心生怨怼,甚至起兵自保,但郭子仪没有任何抵抗,接旨即行,毫无怨言。 接下来的几年,他被安排在河中、华州等地担任节度使,但兵权不再集中,他并未表现出任何不满,反而多次主动请求裁减兵员,甚至把自己的亲兵都解散了,唐代宗即位后,仍然对他心存忌惮,吐蕃入侵长安,皇帝仓皇出逃,群臣惊慌失措,郭子仪却没有等朝廷下令,主动出城召集旧部。 当时他身边只有二十几名随从,而吐蕃兵力超过十万,面对如此悬殊的局势,他没有硬拼,而是利用自己的名望与回纥部落交情,劝说回纥骑兵退出战斗,失去盟友的吐蕃军一战即败,长安再次收复,皇帝回京时,郭子仪却没有要求封赏,只是默默地交还兵权,继续在家赋闲。 他的府邸在长安南城,占地极广,但他故意将马厩开在大街上,每天让士兵洗马、打水,马粪流满街道,引来无数弹劾,但他从不解释,也不辩解,甚至有人说他府中美妾众多,行为放纵,他也照收不拒,皇帝看在眼里,反而更加放心,因为他知道,这样一个毫无城府、举止粗俗的老将军,不可能图谋不轨。 郭子仪真正的厉害,在于他始终知道自己的位置,他从不主动请求升官,甚至多次推辞皇帝的封赏,代宗想封他为“尚书令”,这是极高的荣誉,他却三次上奏推辞,表示自己不配,他明白,权力一旦越过边界,就会引来杀身之祸,他宁可被人看轻,也不愿让皇帝心生戒备。 最令人称道的一件事,发生在鱼朝恩权势鼎盛时期,这位宦官长期监军,与郭子仪不合,为了打压他,竟然派人挖了郭氏祖坟,在当时,这种侮辱几乎等同于宣战,满朝都等着看郭子仪如何回击,可他却进宫请罪,说自己治军不严,曾有士兵挖人祖坟,如今祖坟被掘,是天谴,他的这一举动,不仅让鱼朝恩无话可说,连皇帝也被他的隐忍震惊,随后下令重修郭氏祖坟,比原来还扩大了三十亩。 郭子仪的隐忍并不是软弱,而是一种极致的分寸,当别人都在争权夺利时,他选择退让;当别人都在结党营私时,他主动疏远旧部;当皇帝起疑时,他用一种近乎“示弱”的方式让对方安心,他甚至发明了“日退薄”,每天将自己的起居细节写进奏本,送入宫中,几点起床、吃了什么、与谁交谈、是否外出,全都记录在案,皇帝看到这些细致到荒诞的报告,反而笑了,他知道,这样的人,不可能有野心。 郭子仪的子孙也全部低调行事,他有八个儿子,分散在各州任职,无一人掌兵权,长子在宫中负责马匹打理,五子在工部做小吏,甚至有一个侄子本可统兵,却被安排去守皇陵的石像,这种布局,不是无能,而是深思熟虑,他要让皇帝相信,郭家没有“第二个郭子仪”。 晚年时,他常常坐在府门口乘凉,任由百姓来来往往,毫无遮掩,有人批评他不守体统,他却笑而不答,其实他是在向皇帝表明,我郭子仪一无所图,一切都在你眼中,朝廷中有不少人向皇帝上奏,说郭家门开得太大,有失威仪,但代宗却只是轻描淡写地说了一句,“这老粗”。 他去世那年,年八十五,正值寒冬,长安城自发停市,百姓自发送行,素幡从城门一直挂到曲江池,最意外的是,曾经与他为敌的权臣鱼朝恩家族也穿麻戴孝,为他送行,连那些曾与他争锋相对的人,也不得不承认,这样一个人,的确值得敬重。 郭子仪一生经历四朝,打过无数胜仗,平定数次叛乱,却从未被皇帝猜忌,他没有靠权谋赢得信任,而是用退让、用节制、用一颗不贪的心,换来了帝王的放心,他明白,在风暴中站稳的方式,不是高举旌旗,而是低头藏锋。