清朝末年财政危机与康乾时期的繁荣对比

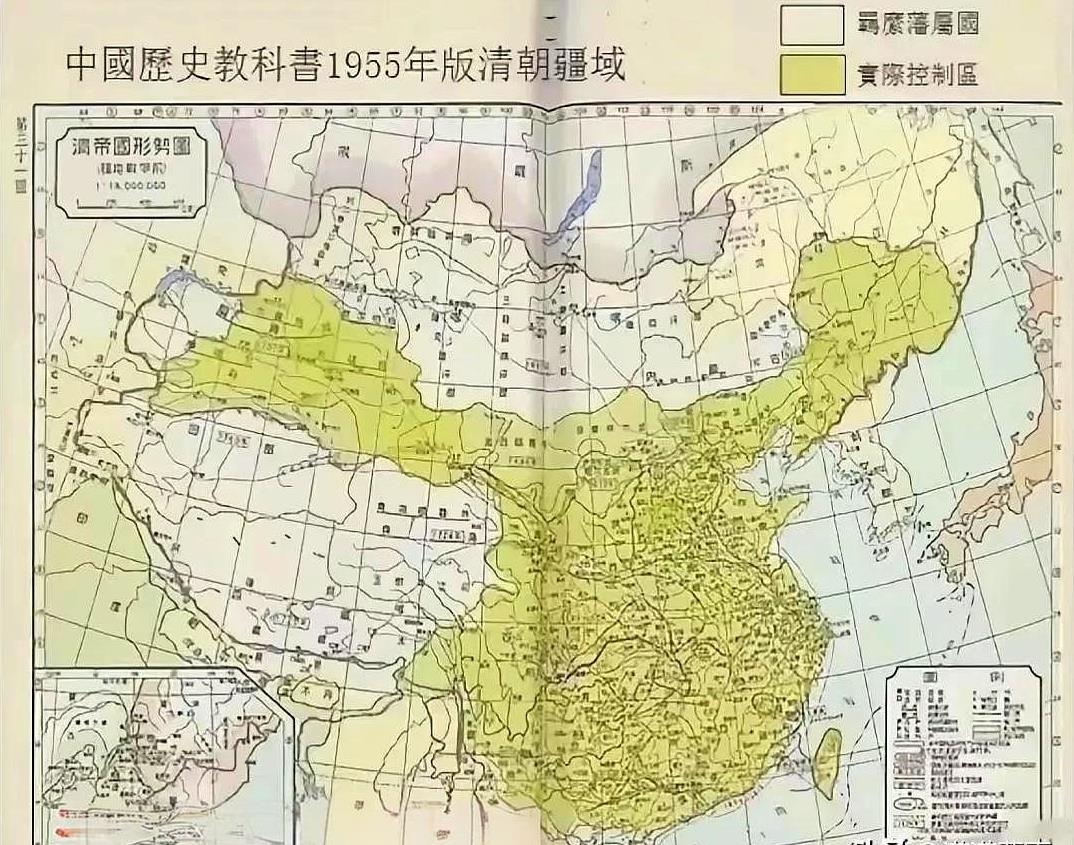

清朝末年,国家领导阶层腐化堕落,导致政权逐渐动摇,民众疾苦。国家一再签订不平等条约,其中《马关条约》尤为显著,要求清朝赔偿日本两亿两白银。这不仅加剧了清朝财政的破产,还让日本得以积累资本,迅速崛起,最终超越了已陷入困境的清朝。然而,少有人知的是,清朝的状况并非一直如此,尤其是康乾时期,清朝国库充盈,经济繁荣,甚至在连年战争中依旧能够维持财政的稳定。那么,为什么百年前的清朝可以在战争压力下保持财政充足,而同样深陷战争泥潭的明朝,却时常陷入财政危机呢?关键在于两者的财政管理和应对战争的策略。

明清财政收入的差异

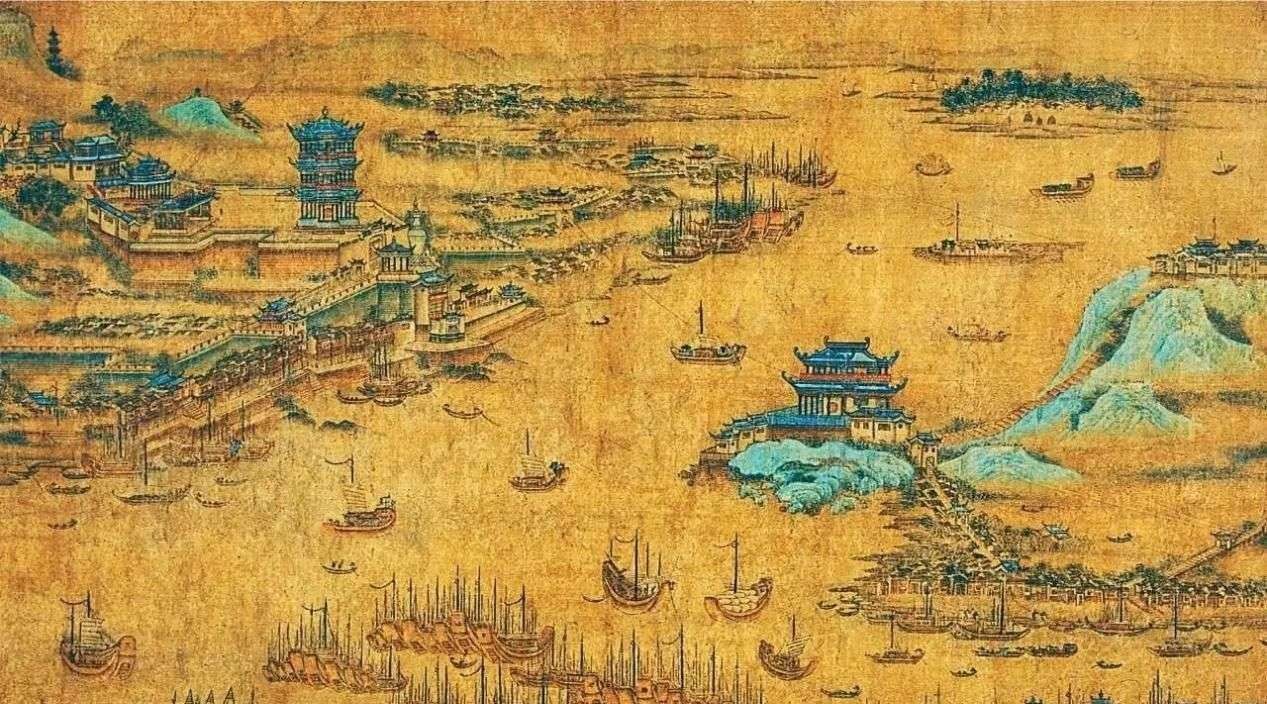

要理解这一点,我们首先来对比明清时期的财政收入。根据《中国财政史》记载,明朝每年的平均财政收入大约为两千万两白银,其中万历六年最为突出,财政收入高达四千万两,创下历史纪录。这个收入的主要来源便是农业税收的丰厚。然而,尽管如此,明朝的财政并不稳固,依旧面临许多财政问题。

与此相比,清朝康熙年间的财政收入稍高,每年的税收大致在三千万两到四千万两之间。虽然清朝的农业收入不一定比明朝更好,但其财政收入之所以能维持较高水平,关键在于清朝的社会管理体系更加完善。除了农业税之外,清朝还有更多的税收渠道,确保了国家财政在面对自然灾害或其他危机时能够更加从容应对,而明朝则显得相对束手无策。

财政运用的差异

明清两朝虽然在财政收入上差距不大,但其财政的运用却大相径庭。明朝的财政收入大多用于一些冗余支出,如庞大的藩王体系、冗官、皇室的奢华生活以及对藩属国的回赠。以藩王冗官为例,这些“有身份”的官员虽然名义上是为国家服务,但实际上他们的存在极大地加重了国家财政的负担。许多明朝官员负责的事务本可以由少数人承担,但明朝常常为了面子和权力分配,安排多个官员处理相同的事务,造成了不必要的人力浪费。

在对外朝贡方面,清朝则采取了更为务实的策略。不同于明朝过度“回赠”的做法,清朝与周边国家的外交互动更加注重实际利益的交换,而非单纯的面子工程。明朝与日本的外交即为一例,历史上曾有记载,日本财政接近崩溃时,明朝为其提供了过多的回赠,甚至使得日本渡过了财政难关。而在康乾时期,清朝的外交官决不会轻易做出这样的“吃亏”交易。

战争状态的差异

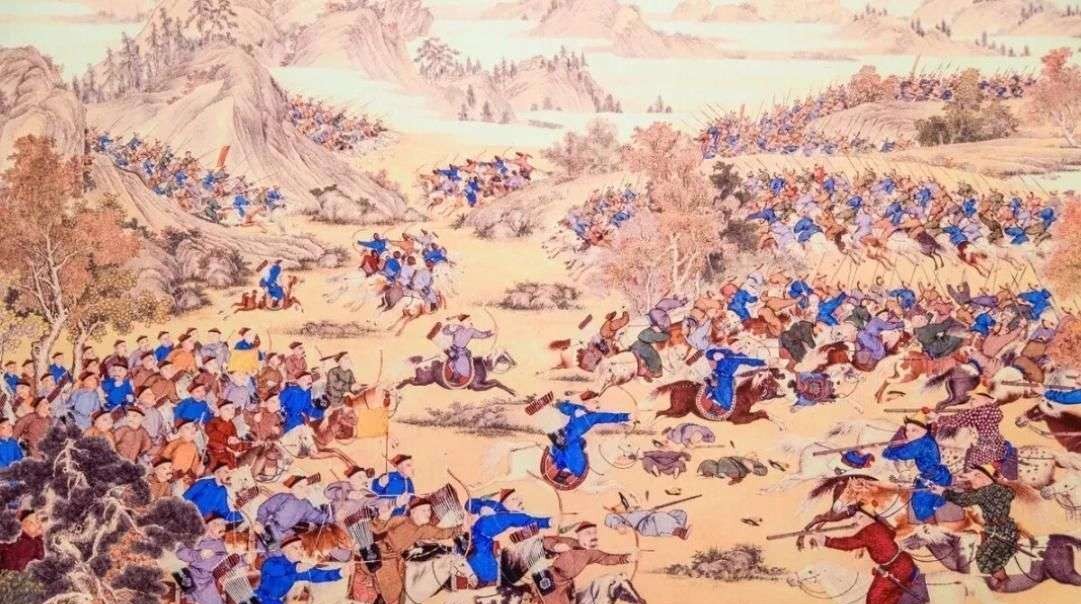

除了财政运用上的差异,明清两朝在战争状态下的应对方式也是一大不同。清朝初期,面对皇太极的入侵,局势类似北方游牧民族南下中原,侵略者通过战争获利,而明朝则不断承担战争带来的巨大负担。在康熙和乾隆时期,清朝的对外战争多是在他国领土上进行,战败由敌方承担战争后果,战胜则能够获得丰厚的战利品。如此一来,清朝的财政不仅未被战争侵蚀,反而通过战争获得了不少额外收入。

相比之下,明朝在应对农民起义和外来侵略时,不得不将大部分财政资源投入到战场,几乎每一次战争都消耗了大量的财力,导致财政入不敷出。尤其是面对李自成的农民起义,明朝内部战乱不断,税收几乎停滞,国家财政早已捉襟见肘。在这种情况下,国家只能一次又一次地调动民间财富和借贷来填补财政缺口,但最终未能避免崩溃的命运。

结论

从以上对比可以看出,清朝与明朝在财政管理和战争应对上的巨大差异,决定了两朝在战争和危机中的表现。清朝通过高效的财政管理和合理的战争策略,保持了国家财政的稳定和充盈,而明朝由于官员冗余、浪费严重,且在战争中缺乏有效的战略,使得其财政在多次危机中不断恶化。这些差异为我们提供了很多值得借鉴的经验,尤其是如何合理运用财政资源,避免无谓的浪费,以及如何在战争中实现资源的最大化利用。

雪儿

因为税重,农民交不起税直接去抢