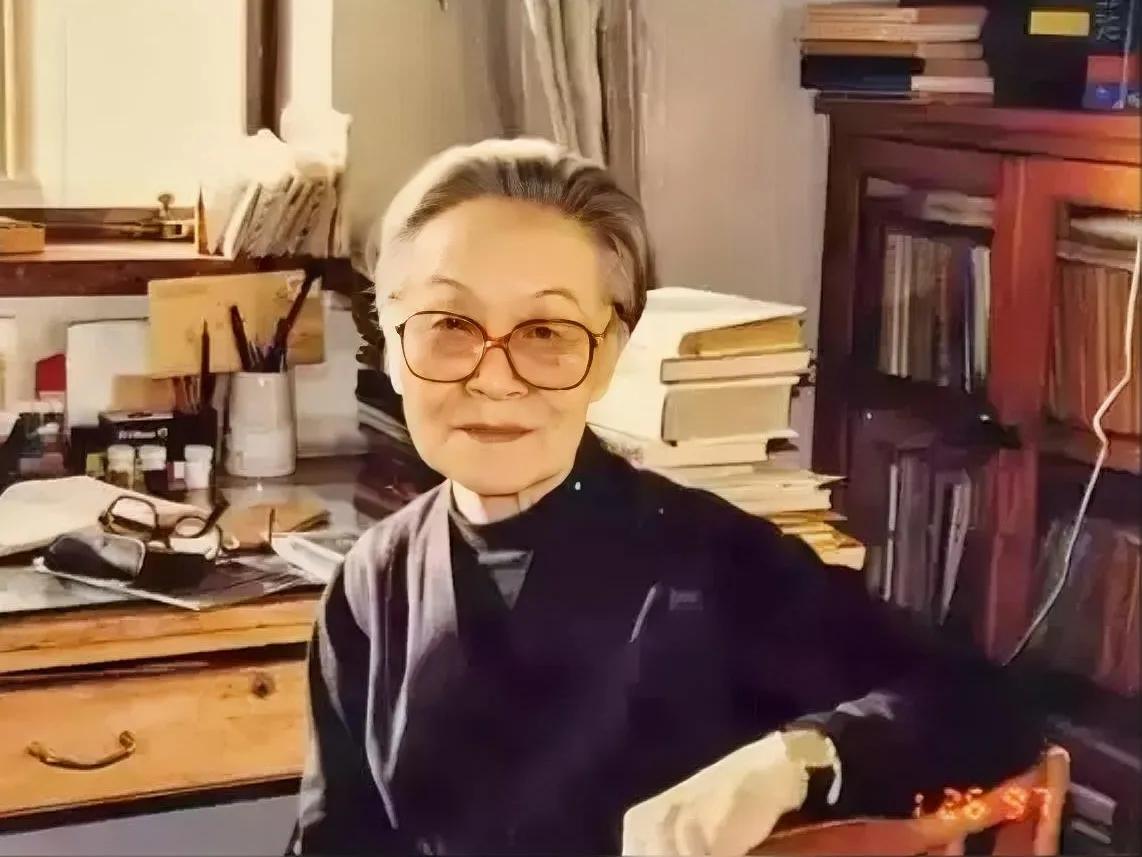

2017年,黄帅静静地离开了人世,没有留下只言片语,她把一切都交给了时间,对于五六十年代出生的人来说,她是当时家喻户晓的“反潮流小英雄”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2017年,北京的一场冬雪尚未融尽,一个名字早已淡出公众视野的人静静离世,没有留下任何只言片语。 黄帅这个在五十年前曾经引发全国性讨论的女孩,在57岁那年悄然告别人世,她的离开没有波澜,却唤起一代人对往昔的一段集体记忆。 1973年,黄帅13岁,是北京市中关村第一小学的一名学生,她出身于一个典型的知识分子家庭,父母均在中国科学院任职,在当时的社会氛围下,这样的家庭背景本就容易成为舆论的焦点,而黄帅引发关注的起点,并非什么宏大事件,而是几篇日记与一封信。 那年秋天,黄帅在学习中对班主任的一些做法产生疑问,她在日记中写下自己的看法,批评了老师过于严厉、不近人情的教学方式,原本是个人思考的一部分,却因学校推行检查日记制度被教师发现。 这份坦率未被理解,反而招来严厉批评与集体孤立,黄帅感到委屈又无助,于是她鼓起勇气,把自己的困惑和遭遇写成信件寄给了《北京日报》。 这封本为倾诉的信件并未被简单处理,而是迅速进入媒体视野,1973年12月12日,《北京日报》刊载黄帅来信,并配上日记内容摘录,消息发布后引发强烈社会反响。 半个月后,《人民日报》将其原封不动地转载,并赋予其更多象征意义,在媒体的放大作用下,黄帅迅速从一名普通学生成为政治符号,她的形象被塑造成“敢于揭露旧教育制度弊端的先进典型”,一场以“破除师道尊严”为口号的舆论运动由此展开。 但这场运动的推动,远不止是出于教育理念的反思,黄帅的经历很快被政治力量所利用,成为特定语境下的宣传素材,她被邀请到多个单位、学校演讲,她的言行被反复引用,标语、大字报中频频出现她的名字。 与此同时,她的个人生活则在名声之下剧烈动荡,学校内风气突变,不少老师受到批判,教学秩序混乱,师生之间关系紧张。 而黄帅的家庭,也未能在这股风潮中幸免,她的父亲被单位以“思想问题”为由处分,母亲也因“家庭出身问题”受到牵连,身心俱疲,妹妹在学校受到排挤与欺辱,一度因此受伤入院,这些家庭困顿并没有成为公众视野的一部分,但它们构成了黄帅青春记忆中沉重的一笔。 在这样环境下成长的黄帅,没有选择沉溺过去,1977年恢复高考制度后,她参加考试,尽管成绩并不出众,却因特殊背景被北京工业大学计算机系录取,这成为她命运的转折。 大学期间,她刻苦学习,不愿过多谈及往事,毕业后进入科研机构工作,后赴日本深造,在东京大学完成硕士学业,1990年代末,她选择回国,在出版社从事编辑工作,生活逐渐回归平静。 2006年,她出版了名为《黄帅心语》的回忆录,讲述了从少女时期起的所思所感,书中没有激烈控诉,也没有夸大成就,只有朴素的讲述与真切的反思。 黄帅并未否定自己当年的想法,她理解那个年纪的敏感与冲动,同时也坦然面对由此带来的代价,她并未继续活跃在公众话语场中,而是选择以低调生活回应过往的喧嚣。 她的病情曝光不多,外界几乎不知她在与病魔抗争,直到2017年,她因卵巢癌病逝,很多人从讣告中才重新想起她。 她的生命停留在57岁,生前最后的书稿未能校对完,字数停在297页上,像是命运对她设置的终点符号。 黄帅的故事,是一个个体与时代交错的真实缩影,她既不是主动追求风口浪尖的人,也不是彻底的旁观者。 她不过是一个心思细腻的孩子,把对教育的不解与不满诉诸笔端,却无意间被卷入一场政治漩涡,她的成长伴随着世事浮沉,那些在纸上写下的稚嫩想法,被赋予过多意义,也让她付出过多代价。 历史从不只是由伟人谱写,也有无数像黄帅一样的普通人,他们的人生记录着时代的印痕,当一切终将归于平静,那些曾在聚光灯下发出声音的人,也许更值得我们用静默与理解去缅怀。 黄帅走了,她留下的不是口号,而是一个真实的人如何在喧嚣与沉默中挣扎求生的轨迹,她的沉默,并不等于遗忘,而是一种温和的回答,关于教育、关于成长,也关于如何从历史中走出来,重新做回一个普通人。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!