1723年春天,刚登基几个月的雍正,走进户部银库,掀开国库封条。他眯着眼扫了一圈,脸色当场拉下来。堂堂几亿人的帝国,库银只剩区区800万两。他没喊人,也没说话,转身出门,一言不发地回宫。这一刻,他下定决心:必须动刀子了。

很多人以为,康乾盛世,国富民强,财政充裕。但他们不知道的是,康熙晚年,吏治崩塌,腐败成风。钱不是没进国库,而是半路被人“截胡”了,装进了官员的私囊。

雍正接位的第一场仗,不是打仗,是清账。他要从康熙留下的烂摊子里,拔出刀来,清理门户,整顿财权,重塑国基。

康熙帝五十岁出头,正值壮年,治国经验老道,威望极高。但也正是在这个阶段,他放松了对朝臣的约束。

当年,御史弹劾户部堂官希福纳等人贪污银库64万两,牵连一百多人。这事放在他年轻时候,早该严惩立案,但这回他只撤了希福纳的职,余者宽大处理。外界不解,朝中却心知肚明——皇上懒得查了。

这一年,标志着康熙从铁腕走向宽政。他提倡“政宽事省”,主张“能不动,就不动”,朝廷事越来越少,大臣事越来越多。可一旦上层放松,底下便开始作妖。

地方上,银钱流转原本靠火耗归公制度,官员靠收税养差。但到了康熙晚年,火耗不清,银子上交不到中央,中饱私囊才是主业。官员一层扣一层,民间怨声四起,国库却一天天缩水。

年年“盛世”口号喊得响,年年银库却在缩水。账面光鲜,实库干瘪。没人敢告诉皇帝真相,皇帝也不想多问。直到他驾崩,烂摊子全留给了下一任。

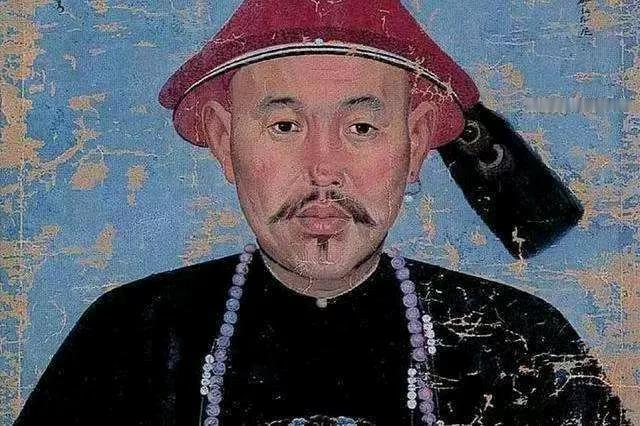

1722年冬,康熙帝病逝于畅春园。年仅45岁的胤禛,以密诏方式继位,是为雍正皇帝。

新皇一上台,满朝文武静若寒蝉。雍正什么性子,朝廷知道个大概:做事细致,脾气阴狠,不好糊弄。他不大开宴,不重排场,上位第一件事,不是大赦天下,不是封赏功臣,而是——查库银。

他盯上的,是户部银库,是国家“命门”。没有银子,军队养不起,官员供不住,赋税收不上。再不动手,财政就要断流。

雍正亲自巡视,一查到底。他不要汇报,不看账册,只看实银。他发现,一整个户部国库,只有800万两白银。这点钱,连一年军饷都不够,更别说还债、赈灾、修路、办差。

他怒火压在心底,没有当场发作。他知道,问题不是钱太少,是“漏斗太大”。康熙晚年,财政制度崩了,地方贪腐成常态,国库成了摆设。

他暗下决心,要从这一刻起,动真格的了。

1723年,雍正整顿财政全面启动。他从户部开始,设立专司清查机构,叫“会考府”,专查财政账目。过去账能糊弄,现在账要对线。

他盯着火耗制度,发现“灰色收入”才是腐败温床。地方官收税按十抽一,实际上加码五成,百姓叫苦不迭。他干脆一刀切,提出“火耗归公”,统一进账,不许挪用。

有人反对,他就拿反面典型开刀。先查账,再审人,从银两线索查到人名头上。一旦查实,不管多大官,统统革职、抄家、问斩。

他还搞起了“养廉银”制度,按品级给官员发钱,不能再靠灰色收入谋生。这一招,让大批中低级官员松了口气,也断了他们受贿的借口。

这年秋天,朝中人人自危,满朝风声鹤唳。他却越查越狠,越改越深。短短一年,全国财政秩序初步恢复。

而户部银库,从那800万的“警戒线”,开始往上涨。

雍正不是雷声大雨点小。他反腐,不靠口号,靠制度。

1724年起,他将“摊丁入亩”全面推广,把丁税并入地税,简化征收流程,让百姓负担减少,朝廷税收反而更稳。他设立“军机处”,高效处理政务,中央集权更强。

同时,他全面展开“整肃朋党”行动。隆科多、年羹尧、允禩、允禟等权臣一个个落马。朝堂再无山头,只有雍正一尊。

到1728年,户部银库余额突破6000万两,远超康熙晚年的数倍。等到乾隆初年,更是突破8000万两高位。这不是因为天降横财,而是雍正用铁血手段,把流出去的银子,一点点收回来。

有人说雍正刻薄寡恩,有人说他心狠手辣。但在财政这件事上,他干净利落、毫不含糊。没人再敢动户部的账,也没人敢用“惯例”掩盖私吞。

雍正九年,他驾崩。临终前,他留下一份“内务府奏报”,其中户部库存银数清清楚楚,账目分毫不差。他死得心安。

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、跑马圈地,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。