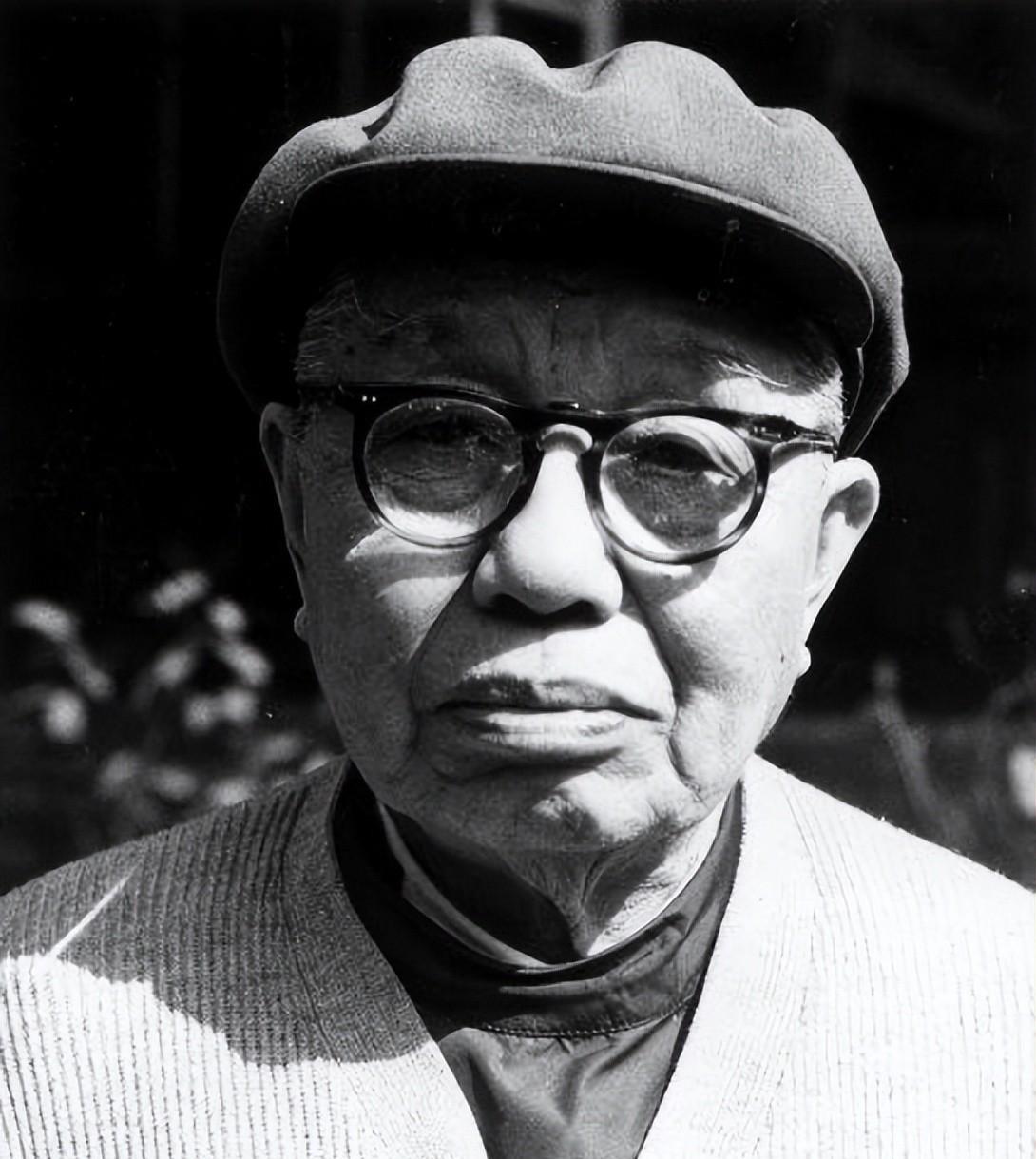

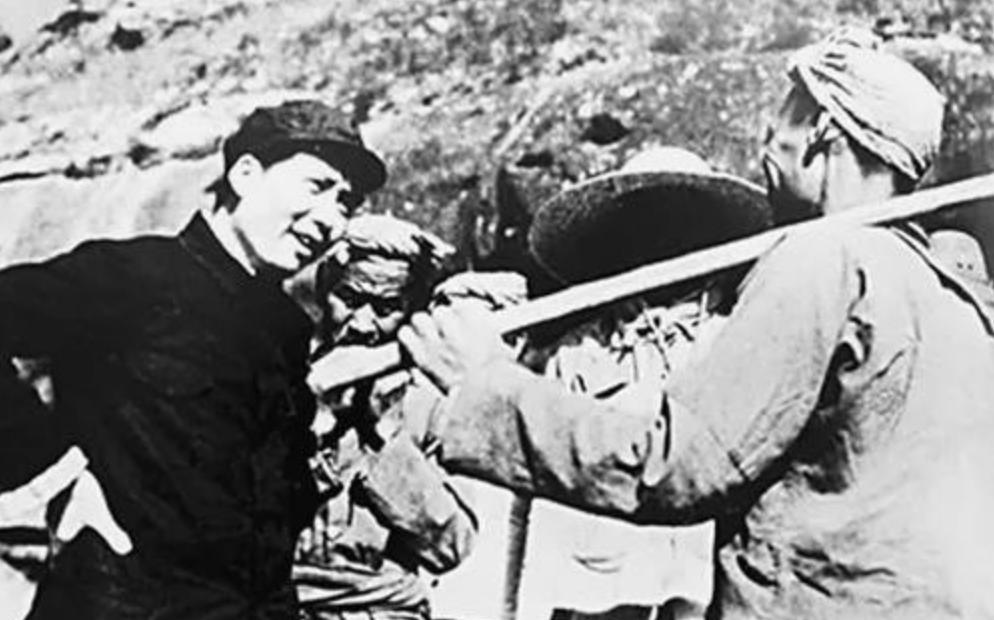

秘书林克在回忆毛主席时曾说:“我们与毛主席相处的时间,甚至多于毛主席和他的家人。我在毛主席身边的那段时期(12年),主席有多半时间在外地巡视、开会、办公,朝夕相处的是我们这些工作人员。” 林克这个人,出生在1925年江苏常州一个平常人家,早年跟着父母搬到河北保定,那时候日子过得简单。七七事变后,他们一家又移到北平,生活开始有点动荡。他从小就爱学习,上学时总埋头苦读。进了燕京大学经济系后,更是用功,1946年大二时加入中国共产党,那时候他开始干地下工作,帮着组织学生运动,传递消息,推动大家参与。那些年,学生们闹得挺热闹,他也掺和其中,毕业于1949年。刚毕业,他就进新华社国际部,当记者和翻译组长,主要管国际新闻和资料翻译。每天处理一堆文件,翻来覆去地看英文材料,工作挺琐碎但也学到不少。 1954年秋天,他被调到中南海,给毛泽东当国际问题秘书,还兼着教英语。这份差事一干就是12年,让他接触到高层事务,积累了不少国际知识。林克的工作主要是帮着处理外事文件,顺带给主席讲解英语单词和句子。那些年,主席对学习外语挺感兴趣,常利用空闲时间学学。林克觉得这份工作不光是秘书,还像老师一样,帮主席扩展视野。整个过程让他明白,领袖也需要不断充电,才能应对复杂的世界格局。 林克在回忆中提到,他们这些工作人员跟主席相处的时间确实多过主席的家人。那12年里,主席大半时间都在外地巡视、开会或办公,身边总是秘书们跟着。主席外出多,工作节奏快,秘书们得随时准备资料,处理突发事宜。主席对身边人要求严,在工作作风和个人修养上不松懈,总强调要细致认真。不过,主席不是总绷着脸,他喜欢跟大家聊聊天,交流想法。谈话时,主席涉及古今中外的事,思路宽广,语言风趣,还带着智慧和人情味。那些话常常让工作人员产生共鸣,主席的喜怒哀乐也影响着大家。 林克觉得,主席既像严格的老师,又像可靠的朋友,总能在日常中传递力量。主席学英语时,常把这当成休息方式,看文件累了就切换到单词句子上,脑子一转就放松了。林克负责教课本内容,主席认真听,偶尔问问国际形势。这样的互动,让工作氛围不那么死板。主席外出巡视农村或城市时,秘书们得跟上节奏,记录要点,整理报告。那些日子,主席多在火车或飞机上办公,秘书们帮忙准备材料,确保一切顺利。林克通过这些经历,感受到主席对国家事务的专注,也学到不少处理问题的方法。回忆起来,这些相处时光成了宝贵财富,帮他后来工作打下基础。 林克的工作不光限于国际问题,后来还兼顾国内事务,帮主席分析各种报告。主席谈话时,总能从历史事件中抽丝剥茧,讲出道理,让人耳目一新。秘书们在这种环境下,逐步提升自己素养。主席外出多,意味着秘书们的生活也跟着流动,常年奔波在外地。林克觉得,这种朝夕相伴的方式,让他们更了解主席的习惯和工作风格。主席对英语学习坚持不懈,即便忙碌也抽时间练发音,背单词。林克作为老师,准备课本和资料,主席学得投入。那些年,世界格局变化大,主席通过学习外语,及时掌握国际动态。秘书们得跟上步伐,翻译新闻,提供分析。 林克在过程中,逐步从新人变成骨干,处理事务更得心应手。主席的严格要求,让大家养成好习惯,不敢马虎。交流时,主席的话语接地气,结合实际问题,帮大家开阔眼界。林克后来回想,这些经历不光是工作,还像人生课堂,教人怎么面对复杂局面。主席的智慧体现在日常小事上,总能点拨大家。秘书们通过这些,逐步成长为更成熟的干部。整个12年,林克见证了主席如何平衡工作和学习,保持高效状态。 1966年后,林克离开秘书岗位,回新华社国际部,当编辑组组长。主要管国际报道的审阅和修改,每天看稿子,确保内容准确。他指导年轻同事,分享经验,推动团队进步。工作环境熟悉,让他很快适应。那些年,国际新闻多,他得及时跟进,分析趋势。后来,他调到中国社会科学院世界经济与政治研究所,当发达国家经济研究室主任。那里更侧重学术研究,他专注发达国家的经济动态,组织项目,写报告。研究所氛围安静,他每天阅读资料,整理数据,参与研讨会。林克的文章在期刊上发表,影响不小。他还继续翻译工作,处理英文原著,确保质量。 这些活动让他晚年保持活跃,直至1996年12月在北京去世。他的职业轨迹,从记者到秘书,再到研究员,贯穿了对国际问题的钻研。林克留下的回忆文字和研究资料,成了后人参考的资源。整个生涯,他见证了国家发展,也贡献了自己的力量。林克的经历显示,一个普通干部通过努力,能在不同岗位发挥作用。他的回忆不光记录历史,还反映了那个时代的风貌。