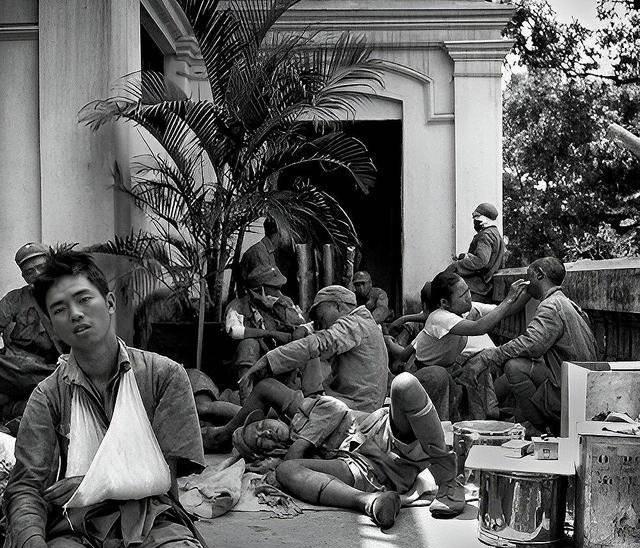

1947年8月,国民党驻盐城的师长李铁民下令将城内一百多地下党杀害,少将韩君明劝他:“老铁,城破在即,你还是留个后路吧,不要把事情做绝。” 盐城的天,那几天压得让人喘不过气。闷热、沉闷、充满火药味。整个城里,气氛就像水烧到九十九度,只等临门一脚。守城的部队人心惶惶,兵站的枪声不断,探照灯夜夜扫射,密探四处打探。墙内墙外,人人都知道,解放军已经到了城边,什么时候动手,只差命令一声。 李铁民不是第一次打仗,也不是第一次守城。他知道局势,明白战况。他不怕解放军攻城,他怕的,是城破之后,自己该怎么办。他清楚,自己在盐城这些年抓了多少人,杀了多少人。尤其这段时间,行动越来越狠。 只要沾边共产党,抓;疑似通敌,抓;出入可疑,抓。街头巷尾,大白天都能听见抓人队的拖拉声,夜里关押点更是哀嚎不断。李铁民不是不清楚这些人中有多少是地下党员。他只是不想赌。 他在赌命,也在赌忠诚。他要在城还没丢之前,把“隐患”清理干净。他以为,只要快、狠、准,把名单上所有人一网打尽,就没人能背后捅他刀子,就能向上面交差,保住自己未来的地位。可他没料到,前线突然紧张得比预想还快。 东边来了十一纵,西边是十二纵。解放军大部队开始收口,围着盐城展开包围圈。外线的交通早被切断,城外来不了援兵,城内也出不去半个人。军火供给断了,电台失联了,情报员进不来,盐城成了一座孤岛。 这时,韩君明站出来了。韩是郝鹏举旧部,转投国民党后在李铁民手下做参谋,一直跟着前线跑。他跟李铁民关系不错,但他更清楚形势。解放军包围盐城不是做样子,是要拿下它。城破,只是时间问题。 韩君明看得出来。他没有反对,也没动手,但他留了几封信,托人悄悄送出。信里说了事情经过,也写了自己不参与屠杀的声明。他不是临阵变节,而是看穿这局棋已经走死。他想给自己,也给那些还活着的兵一个机会。 城破在第二天。 上午十一点,北门炸开,解放军先头部队冲进来。枪声没持续多久,守军早就没了战意。指挥所很快被占,李铁民被俘,脸色发白,神情呆滞。他连最后一颗子弹都没用。士兵们纷纷缴械,有的哭,有的笑,大多数人松了一口气。 韩君明也在那批俘虏中。他没有反抗,甚至提前把枪放在桌上。解放军点名、编号、登记,很快就把他列入“未参与屠杀官员”的名单。他那几封信,起了作用。他保住了命,也让自己得以留在战后清理的队伍里,接受审查、改编、接管。他知道,自己赌对了。 而那72口冤魂,已经在黄泥地底下沉默。 李铁民后来被带走,经过几轮审讯。他反复强调是执行命令,是保全军心。但没人相信。那几天的抓捕记录、审讯笔录、屠杀名单,统统被抄出来,一项项摆在他面前。他沉默了。他知道,这局,他输了。 时间过去了很久,很多细节模糊了,但那份名单、那片墓地、那场动荡的抉择,却始终留在史料里。没有谁是绝对的英雄,也没有谁是彻底的恶魔。每个站在决策口的人,都是被逼上断头台的赌徒。 那一百多条命,换来的是李铁民的覆灭,也是韩君明的幸存。他们一个押注恐惧,一个押注理性;一个用鲜血换忠诚,另一个用笔墨写出未来。战争不是战场上的枪声,更多时候,是城破之前那短短几天的生死选择。 而盐城的井水、老街、旧墙,还在。只是没有人再敢提那段血迹斑斑的回忆。也许人们记不清李铁民长什么样了,但那口冤魂封锁的老院子,却再也没有开过门。