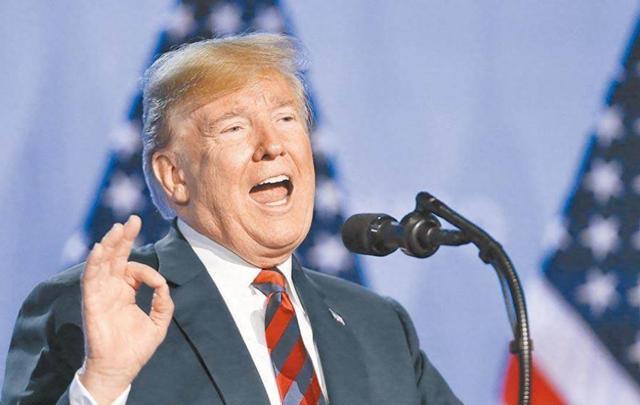

炮弹送到了,但电话还没打出去 乌克兰等的那批炮弹,终于来了。 从年初吹风到七月中旬,捷克主导的“国际弹药倡议”总算送出42万发155毫米炮弹,大头由美国掏的钱,其余由欧洲小国拼拼凑凑。按捷克的承诺,到年底总量会翻倍,搞到85万发也不在话下。 这不是胜利,只是喘气。对前线而言,弹药就是命,这42万发只是止血片,连真正止痛都谈不上。 但泽连斯基没得选。乌克兰已经被西方喂习惯了,现在得学着自己种粮食。他团队立目标:半年内自家武器占比要超过50%。听着像是“主权独立”的姿态,实际上,是因为再指望别人,指头都等断了。 这批炮还没热乎,特朗普的“最后通牒”就跟着下来了——给俄罗斯设50天谈判窗口,谈不成,美国就对其出口商品征收100%关税。 你以为是针对俄罗斯的?错了。这更像是对乌克兰下的一纸催命令——趁着炮弹还热,赶紧打,把谈判筹码抢回来,不然别想美国再多掏一分钱。 特朗普不是慈善家。他从上台那天起就说得很清楚:美国的钱,不用来养一个打不赢仗的国家。他对普京没什么幻想,但对乌克兰更没耐心。你防守?不够。你想赢?那就得攻。 而另一边,俄罗斯的反应,是赤裸裸地加码。 红军村、库普扬斯克、顿涅茨克南部,16万人集结,火炮加坦克,全线备战。据说这是俄军自2023年以来最大的一次部署。 弹药从哪来?朝鲜。韩国情报机构盯得清清楚楚——2024年一年,朝鲜向俄输送弹药超过1200万发。乌克兰等半年的炮弹,俄罗斯两天就能从后方补齐。 这场仗已经进入了血肉磨坊阶段,但更复杂的,是外交层面突然变天。 特朗普刚把狠话放完,吕特回布鲁塞尔就被围攻。法国、意大利几个议会代表直接开火:北约什么时候成了你特朗普的“买办”?你在白宫说的那些,不是北约共识,更不是欧洲共识。 尤其是那组数字——2024年,欧盟还从俄罗斯进口了219亿欧元的能源,比对乌援助还多。这事一曝光,欧洲民意炸锅:一边高喊支持基辅,一边给莫斯科打钱,这不是打脸,是双标。 这就是“买单外交”的核心:美国负责下命令,欧洲负责刷卡。而北约的“团结”,正是从这张账单开始裂缝。 更麻烦的是,亚洲这边,集体沉默。 中国、印度、巴西,对普京态度出奇一致——不表态、不呼应、不站队。吕特还试图点名这三国“该打电话劝俄停火”,但电话没人接,消息没人回。 外交部发言人倒是都说了话。中国一句“反对单边制裁”,印度强调“能源采购基于国家利益”,巴西直接甩手:“不会对俄施压。” 你可以说他们是在保持中立,也可以说,他们正在集体冷处理北约的游戏。这不是软弱,而是一种克制——谁都不愿当别人战争剧本里的NPC。 更值得玩味的是印度那边突然放话,不排除重启中俄印三边机制。一句话,激起千层浪。这不是重拾冷战联盟,而是另起炉灶——你们在制裁、我们在谈自己的事。中国外交部的回应很直接:三边合作“符合共同利益”。 这才是真正让西方不安的东西。不是炮弹,不是兵力,而是大国沉默中的对齐。 战场上,乌克兰弹药补上了口子,暂时能顶住。但问题是,这种喘息能维持多久?西方弹药送一次就少一次,俄罗斯却能不断补。泽连斯基转向国产,是被现实推着走,不是战略觉醒。 而特朗普这张“50天通牒”的牌,实质上是给乌克兰设了倒计时:要么打出突破,要么自己承担后果。这种压力不只传到基辅,也传到了莫斯科。于是,俄军利用这个时间窗口,反而加速推进。 你能说特朗普是在帮乌克兰?也能说,他是想快点收场,不管收场方式是什么。 而在这一切之上,亚洲三国的沉默像针扎一样刺进西方神经。中国、印度、巴西没喊话、没站队,却构成了一种新的声音:我们不随你节奏起舞。 说到底,战争的终局不会写在战场上,而是写在那些“没人打出去”的电话里。 你打与不打,我不回应;你吼与不吼,我自为谋。这是另一种战争逻辑,不靠炮弹,不靠联盟,而是靠不动声色地让对方找不到落点。 写在最后: 炮弹的确到了,战线也暂时稳住了。但风向在变。不是因为谁喊得更响,而是谁不愿再听。 这才是局势真正的变化——谁不说话,反而更有分量。 参考资料:《 泽连斯基等到了,42万枚炮弹运往乌克兰-中华网热点新闻 》