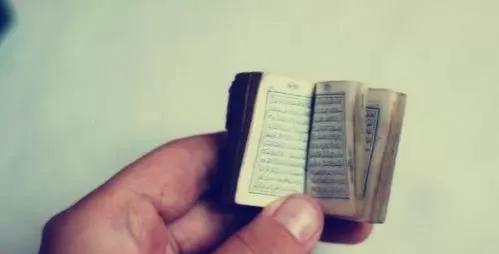

1959年,银川市一工地,正在拆除原马鸿逵的兵营,突然从墙缝里掉下来一小铜盒,工人打开发现:竟然是一本如硬 币般大小的书,还有许多密密麻麻的外国文字。 1959年,银川市一处拆迁工地意外挖掘出一段隐秘历史。在拆除原马鸿逵兵营围墙时,一枚铜盒从砖缝中滑落,内藏一本硬币大小的微型书籍,布满外国文字。这一发现令人惊叹:它究竟从何而来?为何被藏于墙中?这一微小物件背后,又埋藏着怎样不为人知的故事? 1959年,宁夏回族自治区首府银川正经历大规模城市改造。作为国家工业化和城市化的一部分,旧建筑被陆续拆除,为新建设腾出空间。原属马鸿逵的兵营成为改造重点之一。这座兵营曾是其军事指挥中心,占地宽广,围墙由砖石砌成,高大坚实。然而,自1949年马鸿逵离开大陆后,兵营长期废弃,墙体风化严重,已不复往日气象。拆除工作在初春展开,工人们按计划推进施工,清理废墟,为城市更新铺路。 在拆除围墙的过程中,一名工人敲开一块砖墙时,一枚铜盒突然掉落。这枚铜盒约巴掌大小,表面刻有回纹图案,铜质泛绿,带有明显岁月痕迹。工人打开盒子,发现里面藏着一本微型书籍,仅有硬币大小。书页上密布细小文字,排列整齐,笔迹清晰,但无人能辨识其含义。施工暂停,工地负责人迅速将铜盒和书妥善包裹,派人送往银川市文物部门。这一发现打破了工地的日常节奏,引起现场人员极大好奇。 文物部门接到报告后,迅速组织专家前往工地。专家们携带专业工具,对铜盒和书籍进行初步检查。铜盒工艺精致,纹饰复杂,显示出较高的制作水平。取出微型书后,专家通过放大镜观察,发现书页文字为阿拉伯文,初步判断为《古兰经》。为确认是否还有其他遗物,专家对墙体进行细致勘察,记录铜盒掉落位置——靠近墙角的一处缝隙,约半米高。勘察未发现其他物件后,文物被带回保护机构,进入深入研究阶段。 在文物保护机构,专家对微型《古兰经》展开系统分析。书籍尺寸为长19.6毫米、宽13.2毫米、厚6.1毫米,重量仅1.1克,体积之小令人惊叹。书页使用特殊薄纸,韧性极强,文字为阿拉伯文,墨迹未褪,印刷工艺精湛。比对当时已知文物,这本书比河南郑州发现的袖珍版《古兰经》(长25.708毫米、宽19.517毫米、厚9.62毫米,重4.318克)更小,成为已知最小版本。扉页文字翻译为:“这是尊贵的《古兰经》,只有外清内净的人才可以携带”,凸显其宗教意义。 研究确认,这本《古兰经》制作于清光绪十八年(1892年)。其纸张选用极薄却耐用的材料,装订技术高超,历经数十年仍保存完好,反映出清代造纸和印刷工艺的顶尖水平。专家推测,这类微型书籍由专业工匠为虔诚穆斯林打造,常装于铜盒或银盒,随身佩戴,体现信仰的虔诚与文化的传承。经过严格鉴定,这件文物被定为国家一级文物,其独特性和历史价值无可替代。 关于这本《古兰经》的来源,专家提出几种推测。马鸿逵为回族,其家族与伊斯兰文化关系密切。这本书可能由他或其随从所有,于1949年离开银川前藏入墙缝,或为保护文物,或因信仰寄托。然而,因局势动荡,此物未能取回,最终被历史尘封。这一假设虽无直接证据,却与文物发现的背景高度吻合,成为学术界讨论的焦点。 这本微型《古兰经》的发现,不仅刷新了微型书籍的世界纪录,也为研究清代工艺提供了珍贵资料。其制作工艺展现了中国传统技术的高超水平,而其宗教属性则反映了宁夏回族地区深厚的伊斯兰文化底蕴。在当地,佩戴微型《古兰经》是穆斯林的常见习俗,象征信仰的随身守护。这件文物因此成为文化与历史的交汇点,见证了民族融合与技术传承。 这本微型《古兰经》的掉落,是1959年银川工地的一次意外,也是历史深处的一次回响。它揭示了清代工艺的精妙与信仰的力量。您认为它为何被藏于墙缝?其背后还有哪些未解之谜?欢迎留言分享您的看法,一起探寻这段历史的深意。