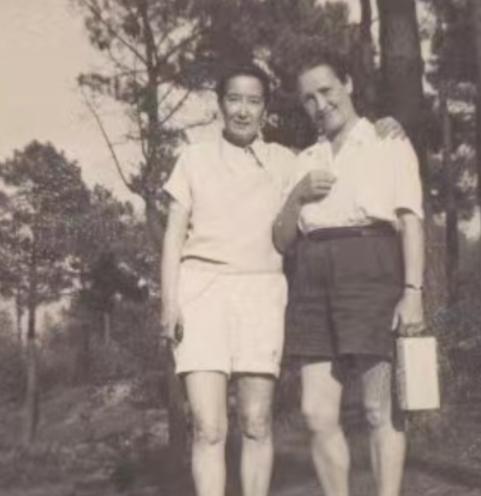

1945年,一群难民从德国纳粹集中营中走出来,其中,一个中国面孔的女人格外显眼,她的嘴角带着一丝轻蔑的笑。 在二战结束的混乱中,一个中国女人从纳粹集中营走出来,她的出现让人好奇:她怎么卷入欧洲的这场浩劫?她的笑容背后藏着什么经历?这个故事从她的出身说起,会一步步揭开谜底,让人忍不住想知道她如何面对那些苦难。 黄讷亭出生在1902年的西班牙马德里,她的父亲黄履和是清政府驻西班牙的外交官,母亲朱丽叶布鲁塔-吉利亚尔来自比利时贵族。家庭因为父亲的工作经常搬家,先去古巴哈瓦那待几个月,又回马德里住下。她从小接受家庭教师的教育,学家务、艺术和社交,还掌握了汉语、法语、英语、德语、西班牙语。1913年秋天,一家坐船从马赛出发,经过地中海、苏伊士运河、红海和印度洋,花了39天到北京,在东总布胡同住下。她和妹妹黄玛赛进了法国人办的圣心学堂读书。 长大后,黄讷亭通过芝加哥汉密尔顿学院的函授拿到法律学位。1921年,她考进军校,毕业后升为北洋军上校。她喜欢骑马、打猎和拳击,常穿男装参加上流活动,好几名军阀求婚,她都拒绝了。1925年,她跟中国政府金融使团去欧洲,在巴黎学飞行,回国后进空军,以荣誉上校在山东军阀张宗昌部队服役。 1926年,黄讷亭当北洋政府财政总长潘复的机要秘书,管欧洲媒体联络。同年,她随财政调查使团去英国。1927年,她任经济信息办公室新闻秘书,去美国俄勒冈交流。1933年,她搬到巴黎,推动中法经济文化联系,还上台演戏剧。在巴黎,她和各界人士来往,直到战争打乱一切。 1940年巴黎沦陷,黄讷亭留在当地。1944年,她加入地下抵抗组织对抗德军,身份暴露后被捕。5月13日,从巴黎东站上火车,送去拉文斯布吕克集中营。这个营专关女性,关押过13万多名妇女和儿童。她编号39239,臂章标政治犯,被迫为西门子公司做强迫劳动,每天工作12小时以上。营里条件差,饥饿、疾病和过度劳累导致很多人死去。她看到犹太囚犯遭毒气室处置、医学实验和殴打。 黄讷亭结识犹太母女蕾切尔克劳斯和女儿艾琳,利用关系帮她们。还遇到比利时歌剧歌手内莉穆塞-福斯,两人通过诗歌和音乐互相支持。1945年3月,内莉转去毛特豪森营,两人分开。 1945年4月28日,瑞典红十字会“白色巴士”行动到营地,解救囚犯。黄讷亭是其中之一,她带上艾琳母女。队伍去瑞典马尔默,在博物馆检疫中心接受食物和衣物检查。她拒绝帮助,坚持自己走。 获释后,黄讷亭没马上回亚洲,先去比利时布鲁塞尔,和内莉同住。1940年代末,两人去委内瑞拉卡拉卡斯,以表姐妹身份住二十年。内莉在比利时驻委大使馆工作,黄讷亭在银行秘书处做事。她们过平静日子,不卷政治。 1960年代,黄讷亭健康差,中风并靠药物。1969年,两人回欧洲。她1972年2月16日在布鲁塞尔去世,葬当地公墓。 黄讷亭的一生从外交家庭到军中,再到集中营幸存,反映了那个时代女性的韧劲。你对她的故事有啥感想?欢迎评论区留言,说说你的看法,或许还能聊聊类似历史人物。