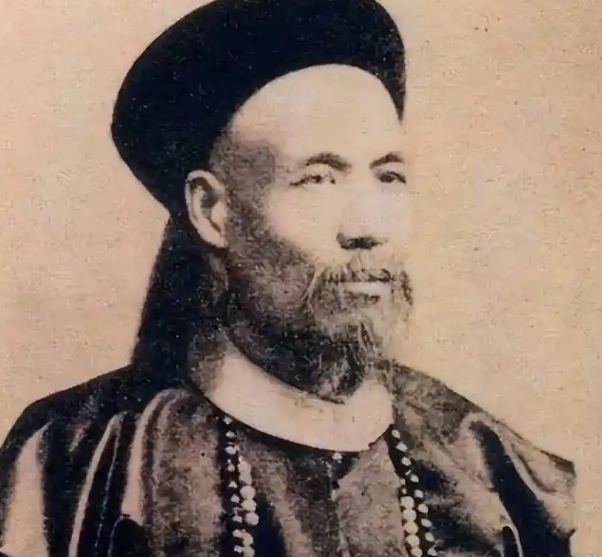

1942年,美国记者为了羞辱中国军人,便故意询问孙立人:“孙将军是否知道,中国人在印度到处偷汽车的事情呢?”没想到孙立人的机智回应,让美国记者哑口无言。 在二战硝烟中,一位中国将军面对西方记者的刁难提问,本该陷入两难,谁知他的反击竟直击要害,让对手瞬间闭嘴。这件事不只关乎个人智慧,还暴露了盟军间的偏见和摩擦,孙立人到底怎么化解?他的故事从这里拉开序幕。 孙立人1900年出生在安徽庐江一个书香家庭,父亲是清末举人,早年随家迁青岛,那时候他小时候被德国小孩欺负过,这件事让他下定决心投身军旅。1914年他考上清华学校,接受留美预科训练,1923年毕业后去美国普渡大学学土木工程,1925年拿学位,还在桥梁公司干过绘图师。之后转到维吉尼亚军校,1927年毕业,成为第一个在那完成课程的中国人,期间学了军事战术和纪律管理。回国后,他先在国民党中央党务学校当军训队长,1930年调到财政部税警总团,任上校司令兼团长,那支部队装备好,军官多是留学生,他训练得很严,战斗力强。1933年参加江西剿共,表现突出。抗日战争爆发,1937年他率税警团参加淞沪会战,在周家桥破坏日军桥,击退进攻,自己受伤十三处,后去香港治疗。伤好后,1938年升新三十八师师长,驻武汉,设计训练方案,提高部队机动性。 1942年初,他带师进入缅甸作战,在仁安羌战役用不到一千兵力打败日军,救出七千多英军和五百多西方人士,这战绩让他得美国总统丰功勋章和英国国王大英帝国司令勋章,人称东方隆美尔。他率部掩护英军撤印度,拒绝上级穿越野人山的命令,保存实力。在印度蓝姆伽重组部队,改编新一军,注重丛林战训练。他的管理风格硬朗,不盲从上级,确保执行正确战术,推动反攻缅北。 在缅甸,他和美军将领史迪威合作多,关系密切,两人讨论战略时有分歧,但他坚持己见,避免盟军损失。史迪威任中国驻印军总司令,他当副军长后升军长,部队成国军五大主力之一。他的经历显示,一个受西方教育的中国将领,怎么在战场上证明自己和部队的价值,不靠吹嘘,就凭实打实的战绩。 1942年夏,孙立人部队在印度蓝姆伽营地整训,盟军会议后,一名美国记者提到加尔各答几起偷车案,说是中国人干的,问孙立人知不知情。这个问题设计成陷阱,不管承认还是否认,都能抹黑中国军队纪律或声誉。孙立人直接反问,美国每年那么多偷车案,难道也是中国人做的?这让记者无言以对,在场人肃然起敬,从此减少刁难。 这件事源于西方对中国人偏见,尤其对中国军队战斗力不认可,尽管孙立人刚救出大量英军。记者想羞辱,但孙立人用事实反击,化解尴尬,也维护了部队名声。他继续加强纪律管理,禁止士兵违规,确保整训顺利。盟军合作转好,共同推进缅甸战事。这回应不光机智,还接地气,点出问题本质:偷车案全球都有,别总往中国人头上扣。 抗日战争胜后,孙立人部队整编新一军,1945年回广西南宁接受日军投降。1946年,他去东北战场,乘美舰登陆秦皇岛,参加四平战役,攻占四平、长春等要地,但补给短缺和内部问题导致未能全胜。1947年,他调台湾高雄凤山,任陆军军官学校第四军官训练班,训练整编军队。1950年出任陆军总司令,主要管日常训练,无实权。1955年,他被指控兵变案,遭革职软禁台中住所33年,期间生活简朴,阅读军事资料,练习书法,限制外出联络。 软禁中,他靠种花卖玫瑰维持,家人探访有限。1988年软禁解除,重获自由,但健康差。1990年11月19日,他在台中病逝,享年90岁。2001年,监察院报告平反,指控不实。他的贡献记录在历史档案,后人研究其指挥和训练方法。尽管晚年坎坷,他一生从战场英雄到被弃用,反映时代变迁和权力斗争,但战绩永存。 孙立人这回应太解气了,你觉得在类似情况下,怎么回击偏见?欢迎评论区聊聊你的想法,大家一起讨论。